Наглядная демонстрация «принципа суперпозиции USB-порта»

Технология USB вряд ли может претендовать на звание идеальной, однако именно она смогла заменить собой множество устаревших и несовместимых разъемов, от которых современным пользователям уже не приходится страдать.

Как и большинство технологических стандартов, USB претерпевала постепенные изменения. Несмотря на громкий титул «универсальной последовательной шины», за почти два десятилетия существования она неоднократно модифицировалась — появлялись новые версии с улучшенной пропускной способностью и новые типы кабелей, зачастую несовместимые между собой.

Организация USB Implementers Forum, занимающаяся развитием и стандартизацией USB, давно осознаёт проблему чрезмерного количества версий и разъемов. В ответ на эту фрагментацию был представлен новый универсальный формат — разъём USB Type-C. Ожидается, что он заменит собой разъемы Type-A и Type-B, вне зависимости от их размера и области применения — будь то смартфоны, планшеты, ноутбуки или периферийные устройства. Помимо этого, Type-C поддерживает интерфейс USB 3.1 с теоретической скоростью передачи данных до 10 Гбит/с и возможностью последующего увеличения пропускной способности.

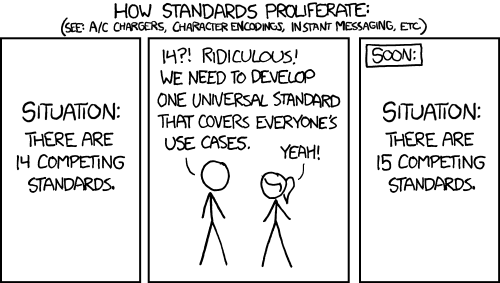

Есть все основания полагать, что в ближайшие годы USB Type-C станет универсальным решением, способным избавиться от хаоса с множеством несовместимых кабелей. Тем не менее, пока этот сценарий остаётся лишь предположением, остается место и для иронии. На тему внедрения новых стандартов известный комикс от XKCD метко подмечает цикличность появления «единого решения».

Ирония от XKCD о стандартах

Ирония от XKCD о стандартах

Сможет ли Type-C действительно упорядочить ситуацию с кабелями — покажет время. А пока давайте вернёмся назад и проследим, как развивалась технология USB, какие решения пытались составить ей конкуренцию и какие стандарты претендуют на её место в будущем.

Что осталось в прошлом

Для тех, кто начал пользоваться компьютерами в 2000-х, интерфейс USB кажется чем-то обыденным и незаменимым. Несмотря на разнообразие версий и нестабильную совместимость между ними, это несомненно шаг вперёд по сравнению с предыдущими методами подключения устройств.

Те же, кто застал эпоху до появления USB — во времена Pentium и Pentium II — помнят, насколько неудобной была система подключения периферии. Мыши подключались через PS/2 или COM-порты, клавиатуры — через DIN или тот же PS/2, а принтеры и сканеры требовали громоздких параллельных портов. Для подключения джойстиков и геймпадов нужен был специальный геймпорт, который часто встраивался в звуковые карты.

Проблем было немало: каждый порт имел собственную специфику, и зачастую для подключения требовалась дополнительная плата расширения. Всё это усложняло установку и занимало драгоценное место в корпусе.

В конце 90-х начали появляться компьютеры с парой USB-портов на задней панели — чаще всего это был стандарт 1.1, обеспечивающий скорость до 12 Мбит/с. Несмотря на скромную пропускную способность, производители начали постепенно интегрировать USB в мыши, клавиатуры и принтеры, сначала как альтернативу, а затем и как основной вариант подключения.

С появлением USB 2.0 в начале 2000-х интерфейс получил второе дыхание. Скорость передачи увеличилась до 480 Мбит/с, что сделало возможным подключение более ресурсоёмких устройств — от Wi-Fi адаптеров до внешних дисков. USB-накопители постепенно вытеснили дискеты, а затем и оптические диски. Появилась возможность загружать операционную систему с флешек, восстанавливать данные и выполнять резервное копирование.

Компьютеры стали оснащаться несколькими USB-портами: сначала два, затем четыре и более на задней и передней панелях. На ноутбуках USB вытеснил практически все другие порты. Новые чипсеты Intel и AMD начали поддерживать десятки USB-портов — в том числе версии 3.0 и выше, обеспечивающие скорость до 5 Гбит/с и выше.

Таким образом, USB не просто выжил — он стал основой современной экосистемы подключения. Type-A просуществовал почти два десятилетия, прежде чем уступил место более современным форматам. По сравнению с десятками устаревших интерфейсов, которых он заменил, это по-настоящему значительное достижение.

Кого пришлось пережить

После уверенного закрепления USB в качестве универсального стандарта передачи данных, на рынке стали появляться альтернативные порты, претендующие на его замену. Некоторые из них обладали технологическими преимуществами, позволяя выполнять задачи, недоступные USB, однако широкое распространение последнего, простота реализации и поддержка большинством производителей сыграли решающую роль в формировании рынка.

Одним из таких конкурентов стал FireWire (или IEEE 1394), активно продвигаемый Apple с конца 1990-х до начала 2010-х годов. На старте технология предлагала значительные преимущества перед USB. Устройства могли подключаться по цепочке (даже до 63 штук), а передача данных осуществлялась с минимальной нагрузкой на процессор. Кроме того, FireWire поддерживал двунаправленную передачу данных (full-duplex), тогда как USB 1.1 и 2.0 ограничивались half-duplex. Скорость передачи у FireWire 400 достигала 400 Мбит/с, а FireWire 800 — 800 Мбит/с, что превосходило показатели USB 1.1 (12 Мбит/с) и даже USB 2.0 (480 Мбит/с).

Однако массовому внедрению FireWire помешали высокая стоимость реализации и путаница с брендингом: существовали версии от Sony под названием iLINK, а также официальное, но малопонятное «IEEE 1394». Для перехода от FireWire 400 к FireWire 800 требовалась замена кабелей, тогда как USB эволюционировал с сохранением физической совместимости между версиями. Немаловажным фактором стал и лицензионный сбор, который в определённый момент взимался с производителей оборудования.

В результате устройства, использующие FireWire, стали дороже, а массовый потребитель предпочёл USB как более экономичное решение. Несмотря на то, что разрабатывались новые версии FireWire со скоростями до 6.4 Гбит/с, отсутствие поддержки со стороны Apple фактически поставило крест на будущем стандарта.

На смену FireWire в устройствах Apple пришёл интерфейс Thunderbolt, разработанный Intel при участии Apple. Первая версия, запущенная под названием Light Peak, обеспечивала скорость до 10 Гбит/с в обоих направлениях, опережая USB 3.0. Thunderbolt 2 удвоил пропускную способность до 20 Гбит/с, объединив два канала передачи в один.

Однако массовым интерфейс так и не стал: его поддерживали только устройства Apple, профессиональные рабочие станции и специализированные платы расширения. Лишь с появлением Thunderbolt 3, использующего разъём USB Type-C и совместимого с USB 3.1 Gen2, технология стала доступна в некоторых премиальных ноутбуках — например, Dell XPS и HP Elite x2. Thunderbolt 4 сохранил физическую совместимость с USB Type-C и продолжает развиваться, но и он остаётся нишевым решением.

Как и в случае с FireWire, стоимость реализации и необходимость в отдельных контроллерах стали сдерживающими факторами. Несмотря на потенциальную возможность интеграции Thunderbolt в будущие процессоры, Intel не готова нести издержки на увеличение площади кристаллов и повышение энергопотребления. Это объясняет, почему Thunderbolt до сих пор встречается лишь в ограниченном числе устройств.

В целом, Thunderbolt остаётся отличным решением для задач, требующих высокой пропускной способности — например, передачи 4K-видео или работы с большими объёмами данных — но для большинства пользователей USB остаётся удобным, дешёвым и повсеместно поддерживаемым интерфейсом.

Новые конкуренты

Сегодня одним из главных вызовов для USB становятся беспроводные технологии, предлагающие сопоставимую функциональность без необходимости использования кабелей. Всё больше задач, ранее выполнявшихся исключительно через физическое подключение, теперь решаются по воздуху.

Облачные сервисы позволяют синхронизировать почту, контакты, календарь и файлы между всеми устройствами без участия USB. Передача отдельных файлов осуществляется с помощью Bluetooth, NFC, Wi-Fi Direct и AirDrop, а для беспроводной трансляции изображения используются технологии вроде Miracast и AirPlay. Всё это снижает необходимость в физических разъёмах.

Всё чаще встречаются камеры, принтеры и карты памяти с Wi-Fi-модулями. Тем не менее, несмотря на развитие беспроводных решений, USB остаётся актуальным благодаря стабильности, скорости, отсутствию задержек и независимости от окружающих условий.