С древнейших времён люди стремились извлекать конфиденциальную информацию или действовать скрытно. Для реализации таких задач нередко прибегали к техническим решениям, иногда весьма необычным. В данной статье рассматриваются примеры инженерных разработок, применявшихся в период активной разведывательной деятельности во второй половине XX века.

Истоки шпионажа уходят в эпоху формирования первых государств в долинах Тигра, Евфрата и Нила. На ранних этапах основным инструментом оставались человеческие ресурсы, однако с развитием технологий к процессу получения и защиты сведений начали активно подключаться инженерные методы.

Орудия шпионажа, использовавшиеся в древности, практически не сохранились до нашего времени. Тем не менее, уровень технической мысли тех эпох, позволивший создать такие устройства, как прототип парового двигателя и «Антикитерский механизм» для астрономических расчётов, свидетельствует о том, что и в области разведки могли существовать соответствующие средства.

В Средние века техническое развитие замедлилось, но с наступлением Ренессанса и эпохи Просвещения научная мысль вновь вышла на передний план. Инженеры того времени зачастую создавали устройства с целью физического устранения лиц — например, механизмы с ядом или скрытым оружием. Также разрабатывались средства защиты от покушений, учитывая высокую политическую нестабильность и жестокость эпохи.

С течением времени приоритеты изменились: физическое устранение уступило место получению и передаче информации. С ростом значимости данных инженерные разработки начали фокусироваться на создании средств слежения, связи и маскировки.

Начало Холодной войны и интенсивное развитие технологий привели к расцвету технических средств разведки. Этот период стал важным этапом в истории разведывательной деятельности и получил значительное отражение в массовой культуре. Герои шпионских фильмов второй половины XX века практически неотделимы от различного рода технических приспособлений. Хотя кинематограф часто приукрашивал реальность, создавая образ гаджетов с возможностями, значительно превосходившими существующие на тот момент технологии.

Основное внимание в статье будет уделено именно периоду Холодной войны, характеризующемуся активным использованием инженерных решений в разведке. Хотя и в XXI веке продолжается разработка сложных технических средств, таких как беспилотные устройства, системы наблюдения и цифровые платформы передачи данных, современные технологии представляют собой отдельное направление и не входят в рамки настоящего обзора.

▍ Баг со встроенным багом

В 1970-х годах благодаря техническому прогрессу, в том числе достижениям инженеров из Кремниевой долины, в США был достигнут значительный успех в области миниатюризации электронных компонентов. ЦРУ незамедлительно заинтересовалось возможностью применения этих технологий в разведывательных целях. Одним из проектов стал концепт роботизированного насекомого — так называемого инсектоптера.

Эта идея принадлежала Дону Резье, занимавшему пост заместителя руководителя отдела исследований и разработок агентства. Тогдашний уровень технологий позволял создать лишь самые простейшие автономные устройства. Вариант насекомоподобного разведчика выглядел перспективно, однако его реализация оказалась значительно сложнее, чем предполагалось.

Первоначально инженеры попытались сконструировать устройство, имитирующее пчелу или шмеля, однако нестабильная аэродинамика этих насекомых сделала задачу нерешаемой. Команда под руководством Чарльза Адкинса переключилась на стрекозу — вид с более устойчивой и предсказуемой траекторией полета. Выбор пал на представителей рода *Anax* или *Coryphaeschna*, что позволило достичь радиуса автономного полета до 200 метров.

Миниатюрное устройство было способно доставлять микрозаряд — 0,2 г ретрорефлекторных шариков, исполнявших роль «глаз» стрекозы, которые использовались в дальнейшей лазерной акустической разведке.

Одной из сложнейших задач было обеспечение стабильного движения инсектоптера. Решение было найдено в использовании гидродинамического осциллятора, работающего на микроскопическом объёме газа, выделяемого при нагреве кристаллов нитрата лития. Однако устройство всё равно не могло поднять требуемую полезную нагрузку. Тогда конструкцию модифицировали, создав импровизированный реактивный двигатель, отводя выхлопные газы назад для увеличения тяги.

Сложности возникли и с управлением: в начале 1970-х годов отсутствовали микроконтроллеры, пригодные для столь малых размеров. Разработчики прибегли к оригинальному решению — управлять полетом с помощью лазеров. Один луч нагревал металлическую пластину, активируя двигатель, а второй управлял направлением движения аналогичным способом.

Несмотря на впечатляющие инженерные усилия, на практике проект оказался неэффективным. Даже незначительные порывы ветра нарушали траекторию движения устройства, делая невозможным его использование вне лабораторных условий. В результате, после затрат около 140 тысяч долларов (что соответствует примерно 2 миллионам в современных ценах), проект был закрыт. Единственный экземпляр устройства занял своё место в музейной экспозиции, а среди сотрудников ЦРУ закрепился ироничный термин: «баг со встроенным багом».

▍ Операция "Акустический кот"

ЦРУ экспериментировало не только с механизмами, но и с живыми существами. Одним из самых спорных и этически неоднозначных проектов был «Acoustic Kitty» — попытка использовать кошек в качестве мобильных подслушивающих устройств. Этот эксперимент вызвал серьёзный общественный резонанс после его рассекречивания в начале 2000-х годов.

Проект стартовал вскоре после Карибского кризиса 1962 года, который продемонстрировал уязвимость разведывательной системы США. Американская разведка была застигнута врасплох: о размещении советских ракет на Кубе стало известно лишь благодаря авиационной разведке. Это послужило мощным толчком к разработке альтернативных методов сбора информации, включая экстраординарные и экспериментальные.

По замыслу разработчиков, кошку следовало оснастить микрофоном, встроенным в ушной канал, миниатюрным радиопередатчиком под кожей в области груди, а также антенной, замаскированной под шерсть и протянутой вдоль позвоночника до хвоста. Это должно было позволить использовать животное в качестве незаметного носителя шпионской аппаратуры — например, для прослушки на территории посольств.

Тем не менее, на практике проект столкнулся с непреодолимыми трудностями. Кошки, в отличие от собак, плохо поддаются дрессировке, а хирургическое вмешательство не помогло устранить их инстинктивную независимость. Несмотря на все технические ухищрения, животное не реагировало на команды должным образом, а его поведение было непредсказуемым. Испытания провалились, и проект был закрыт. Позднее бывший сотрудник ЦРУ **Виктор Лео Маркетти-младший** охарактеризовал эту инициативу как «жестокую и варварскую».

Эта история служит примером того, насколько далеко готовы были зайти разведывательные службы времён холодной войны в поисках инновационных способов получения информации, даже если цена за это — моральные и технические провалы.

Несмотря на все усилия, даже модифицированные коты-киборги после операций не демонстрировали требуемого уровня управляемости — животные отвлекались на всё, что обычно привлекает внимание кошек. Для устранения подобных реакций инженеры усилили степень кибернизации и попытались подавить ряд базовых инстинктов, включая чувство голода. Предполагалось, что котокиборг будет подчиняться командам посредством ультразвуковых сигналов, определяющих направление движения — вперёд, влево, вправо или остановку.

Реализация этой инициативы заняла около пяти лет и потребовала от 10 до 20 миллионов долларов. В 1967 году был осуществлён первый полевой тест: киберкот должен был подойти к скамейке у советского посольства и записать разговор двух человек. Однако при выходе из фургона кот испугался городского шума, бросился через дорогу и был сбит автомобилем. Эксперимент провалился. Разработчикам проекта, включая Маркетти, пришлось объяснять начальству причины неудачи.

После публикаций в начале 2000-х годов в прессе вспыхнул скандал. Бывший директор Технической службы ЦРУ Роберт Уоллес заявил, что животное выжило и было избавлено от всех технических компонентов. Однако общественность отнеслась к этому заявлению с недоверием.

В результате анализа затрат и последствий, проект был признан нецелесообразным, и внимание переключилось на использование голубей в разведывательных целях — на этот раз без внедрения имплантатов.

▍ Подслушивающее устройство в гербе

В советской разведке (МГБ/КГБ) традиционно делался акцент на вербовке агентов и работе с кадрами, что позволило добиться значительных успехов. Одним из ключевых факторов начала Холодной войны в конце 1940-х стало разоблачение разветвлённой агентурной сети СССР в США, проникавшей в самые засекреченные области, включая Манхэттенский проект. Это вызвало серьёзную обеспокоенность в американском обществе, породив волну шпиономании и кампанию маккартизма с массовыми обвинениями в симпатиях к коммунизму.

Американские спецслужбы долгое время не могли добиться сопоставимых успехов — либо такая информация до сих пор остаётся засекреченной. Великобритания также оказалась уязвимой: дело «Кембриджской пятёрки» продемонстрировало глубину проникновения советской разведки в ключевые структуры.

Тем не менее, СССР использовал и технические средства. Одним из наиболее инновационных решений стало подслушивающее устройство под названием *The Thing* («Штука»), также известное как *The Great Seal Bug* — «жучок в Большой печати».

4 августа 1945 года в рамках празднования 20-летия лагеря «Артек» советские пионеры вручили послу США Авереллу Гарриману вырезанную вручную деревянную копию Большой печати Соединённых Штатов. Это был жест символической дружбы между союзниками по Второй мировой войне. Печать была размещена в библиотеке Спасо-Хауса — официальной резиденции американского посла в Москве. С началом Холодной войны подарок не вызывал подозрений: в конструкции не было ни источника питания, ни проводов, а миниатюрные технологии тогда казались фантастикой.

Однако предположение о невозможности работы скрытого устройства оказалось ошибочным.

История этого устройства началась в 1938 году, когда Лев Термен — известный изобретатель и инженер, находившийся в США, был возвращён в СССР. Несмотря на вклад в науку, его обвинили в фиктивных преступлениях и отправили в лагеря. Однако вскоре он оказался в одном из научных конструкторских бюро (так называемой «шарашке»), где трудился над инновационными разработками — в том числе вместе с Сергеем Королёвым над первыми прототипами беспилотников.

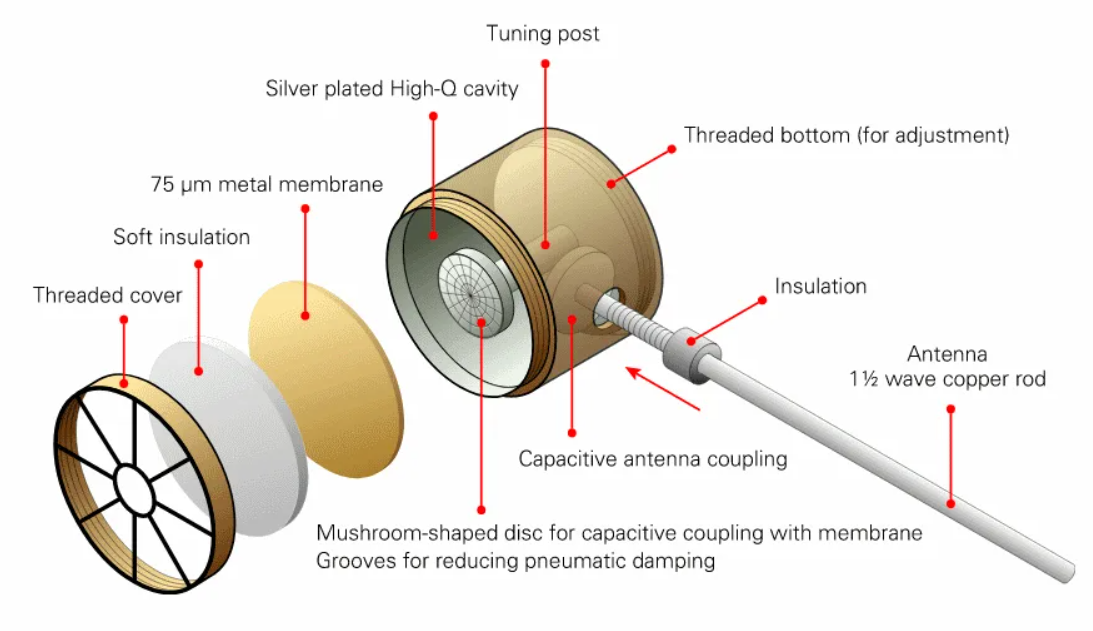

Именно в тот период Лев Термен сконструировал устройство, получившее наименование «эндовибратор» и иронично прозванное «Златоустом». Этот пассивный подслушивающий прибор функционировал по принципу модуляции отражённого радиосигнала. В его состав входили переизлучающая антенна с резонансной системой, настроенной на частоту внешнего сигнала, акустический приёмник колебаний и модулятор. Устройство не требовало автономного питания, активировалось дециметровыми радиоволнами на частоте 330 МГц, поступавшими от передающих установок, размещённых в соседних зданиях или на специально оборудованных транспортных средствах.

Устройство эксплуатировалось в здании американского посольства в Москве с 1945 по 1952 год, оставаясь незамеченным в течение нескольких лет. Даже после того, как разведывательные службы США заподозрили факт утечки информации, обнаружить жучок оказалось крайне затруднительно — в первую очередь из-за отсутствия источника питания. Подозрения возникли после перехвата советских радиосигналов, в которых неожиданно фиксировались фрагменты конфиденциальных бесед американских и британских дипломатов. Как именно была обнаружена прослушивающая закладка внутри герба — до конца неясно, существуют различные версии, однако сам процесс оказался весьма непростым. После обнаружения специалисты в течение долгого времени пытались понять принцип действия устройства.

Информация о находке была предана огласке лишь в 1960 году, после инцидента со сбитым над территорией СССР американским разведывательным самолётом U-2 под управлением Фрэнсиса Пауэрса. Тогда потребовалось продемонстрировать, что шпионская активность велась обеими сторонами. К этому моменту принцип работы устройства был расшифрован при участии британского специалиста Питера Райта. В 1958 году американские и голландские спецслужбы осуществили ответную операцию, установив аналогичный передатчик в советском посольстве в Гааге — он был обнаружен спустя несколько месяцев. Инцидент породил стойкие опасения среди американских дипломатов: в течение многих лет они подозревали, что советские спецслужбы продолжают использовать дециметровые волны для воздействия на здания посольств, что якобы сказывалось на здоровье сотрудников.

Сам Лев Термен был официально реабилитирован уже в 1947 году, получил Сталинскую премию и продолжил работу в области разработки средств негласного наблюдения, в том числе в интересах КГБ. Позднее он посетил Стэнфордский университет, а в числе его проектов оказалась и инфракрасная система подслушивания «Буран» — советский аналог американских лазерных микрофонов.

▍Акустическая трубка с костной проводимостью

Экспонат под шифром 004-RRC из экспозиции Музея ЦРУ представляет собой устройство, внешне имитирующее классическую курительную трубку. Конкретные данные о дате и обстоятельствах его использования отсутствуют, однако предполагается, что трубка использовалась агентами для приёма зашифрованных радиосообщений — вероятнее всего, в формате азбуки Морзе.

Работа прибора основана на принципе костной проводимости: при плотном зажатии трубки зубами сигнал передавался через челюсть непосредственно во внутреннее ухо. Современные слуховые аппараты и микрофоны также используют этот эффект для передачи звука. Однако устройство имело и определённые недостатки. Использование трубки по её прямому назначению, то есть для курения, было невозможным: сигаретный дым мог повредить электронные компоненты, что снижало реалистичность маскировки. Наличие в зубах «трубки», из которой не идёт дым, могло вызвать подозрение у наблюдателей.

▍Наручные часы с камерой: без маскировки

В шпионской деятельности времён Холодной войны участвовали не только сверхдержавы. В 1949 году в ФРГ была представлена первая в мире наручная камера Steineck Kamerawerk ABC. Хотя внешне устройство позиционировалось как часы, оно совершенно не имело функциональности хронографа и практически не маскировалось под наручный аксессуар.

Камера была оснащена объективом Steinheil 12.5mm f/2.5 с фиксированным фокусом и двумя режимами диафрагмы, адаптированными к различному освещению. Съёмка производилась с использованием фотодисков, вырезанных из стандартной 35-мм плёнки. Запуск механизма осуществлялся нажатием на корпус с участием большого и указательного пальцев.

Несмотря на очевидную техническую новизну, отсутствие реального часового механизма сводило на нет маскировочные свойства устройства, делая его пригодным скорее для оперативного съёма, чем для повседневного скрытого ношения.

Использование данного устройства в целях скрытого наблюдения не представлялось разумным — вблизи оно выглядело слишком подозрительно. Устройство, внешне напоминающее наручные часы, не имело циферблата и обладало заметной выступающей линзой. Кроме того, для фиксации документов оно было малопригодно: изображение сохраняло приемлемую чёткость лишь на расстоянии от двух метров. Тем не менее, прибор активно применялся в деятельности наружного наблюдения, контрразведки, следственных органов и частных детективов. С его помощью можно было незаметно фиксировать встречи и перемещения объектов интереса, не прибегая к использованию стандартной фототехники и не привлекая лишнего внимания.

▍ Отвратительные контейнеры

В конце 1975 года в Москву прибыла сотрудница Центрального разведывательного управления США Марта Петерсон, официально числившаяся сотрудницей американского посольства. Её участие в разведывательной деятельности было мотивировано личными причинами: её супруг погиб в Лаосе, оказывая поддержку антикоммунистическим формированиям. После прохождения необходимой подготовки Петерсон получила задачу высокой важности — она должна была стать связным офицером с Александром Огородником, сотрудником Министерства иностранных дел СССР, завербованным ЦРУ в Колумбии.

В условиях повышенного контроля со стороны КГБ практически каждый представитель дипломатического корпуса США в Москве находился под постоянным наблюдением. Подозрения советской стороны имели основания — среди официальных сотрудников действительно находились офицеры ЦРУ. Однако в тот период в разведывательном сообществе сохранялось патриархальное отношение к женщинам. Петерсон стала первой женщиной-оперативником ЦРУ, направленной в СССР.

Согласно свидетельствам сотрудников Комитета государственной безопасности, в первые месяцы пребывания Петерсон также находилась под наблюдением, но без чётко выраженных оснований. В конечном счёте она сумела убедить контрразведку в своей «непричастности» — отчасти благодаря демонстративному образу жизни. Петерсон злоупотребляла алкоголем, а также вступала в непродолжительные отношения с сотрудниками охраны посольства, что в глазах КГБ исключало её принадлежность к разведке. Советские офицеры пришли к выводу, что её присутствие в дипмиссии — результат протекции, а не профессиональной квалификации.

Это заблуждение имело серьёзные последствия. Убедившись в отсутствии наблюдения за Петерсон, руководство станции ЦРУ в Москве назначило её связным офицером к агенту с кодовым именем «Тригон» — Александру Огороднику. В художественном произведении Юлиана Семёнова и одноимённом фильме «ТАСС уполномочен заявить» этот агент упоминается под именем «Трианон».

Опасность быть замеченным сотрудниками контрразведки сохранялась постоянно, а раскрытие личности Огородника было бы критически недопустимым. В связи с этим единственно безопасным способом передачи информации между Петерсон и агентом оставалась система «мёртвых почтовых ящиков» — тайников, в которых оставлялись материалы. Между размещением и изъятием контейнера выдерживался временной промежуток, обычно не менее одного часа.

Встал вопрос о том, как замаскировать контейнер, чтобы он не вызвал интереса у сотрудников КГБ, милиции или случайных прохожих. Наилучшим решением стало изготовление объектов, визуально неотличимых от обычных уличных предметов, или даже таких, к которым никто бы не захотел прикасаться.

Один из оперативников ЦРУ в Москве обладал особыми навыками изготовления таких тайников. Для первой передачи Огороднику он подготовил контейнер, имитирующий использованную пачку советских сигарет.

На следующий день на совещании оперативников Нил сказал, что ему понадобится восемь пачек из-под сигарет этой советской марки. Он заверил нас, что разорвёт и снова склеит эти пачки таким образом, чтобы они казались одной — и основательно измятой при этом. Нил мастерски умел упаковывать огромное количество предметов причудливой формы в маленькие, компактные пакеты и маскировать их таким образом, чтобы ни у кого не возник к ним интерес (...) Нил резал, склеивал и мял их, пока у него не получился пакет, размером и видом не отличавшийся от единственной мятой пачки сигарет. В нём лежал миниатюрный фотоаппарат, кассеты с плёнкой и катушка везикулярной плёнки — особой 35-миллиметровой плёнки с миниатюризированными текстами.Сам Тригон для передачи секретных материалов ЦРУ, содержащих отснятые документы советского МИДа, использовал весьма необычные средства. В качестве контейнеров служили мятые и загрязнённые треугольные пакеты из-под молока — хорошо известные многим поколениям миллениалов. Для усиления эффекта замаскированности он покрывал эти пакеты слоем вещества, имитирующего выделения из горчичников, либо накладывал сверху промасленную грязную тряпку. Для защиты хрупких предметов, таких как 35-мм фотоплёнка, Тригон использовал советские презервативы.

Для более объёмных передач применялись специально подготовленные куски дерева, покрытые землёй и сухими листьями. В одном из таких контейнеров помимо прочего находилась заказанная Тригоном ручка с ядом. Этот предмет предназначался на случай ареста, однако первым пострадал от яда его собственный агент — невеста, заподозрившая неладное.

В ЦРУ Огородник объяснил, что якобы избавился от первой ручки, заподозрив слежку, и запросил замену. Вторую ручку он получил в аналогичном контейнере, замаскированном под полено с землёй и листвой. Использовал он её на себе, когда сотрудники КГБ наконец пришли за ним — оперативники не успели помешать, так как он взял ручку под предлогом написания признания.

Интересно, что ни Огородник, ни Марта практически не были раскрыты — в то время как Тригон в конце истории погрузился в серьёзную паранойю с выраженным неврозом и многочисленными сопутствующими заболеваниями. Считается, что его «сдал» в Москву один из лучших агентов чехословацкой разведки — Карел Кёхер, который был единственным внедрённым «кротом» разведок социалистического блока внутри ЦРУ. Помимо этого, он вместе с женой Ханой организовывал в узком кругу знаменитые оргии с участием высокопоставленных лиц из Вашингтона, получая таким образом дополнительную информацию.

Последним контейнером, который обнаружили у Марты во время задержания на Краснолужском мосту, стал пыльный осколок бетона с шурупами обратной резьбы. Даже если кто-то заинтересовался бы этим контейнером, попытки открутить шурупы лишь затягивали бы их, создавая иллюзию ржавчины. Однако сотрудники КГБ, сопровождавшие Марту, быстро разгадали эту маскировку и вскрыли контейнер. Внутри обнаружились микрофотоаппарат, катушки с плёнкой для микрофильмов, планы новых объектов, а также пачки рублёвых купюр и якобы «фамильные» изумруды.

После задержания Марта была выслана из СССР. Карела Кёхера позже выдал перебежчик из КГБ — генерал Олег Калугин. Вербовщик Огородника, сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс, впоследствии был завербован КГБ и сдал в Москву множество ценных американских агентов. Таким образом, жизнь разведчиков оказалась чрезвычайно сложной и полной опасностей.

▍ Джонни, оно под деревьями!

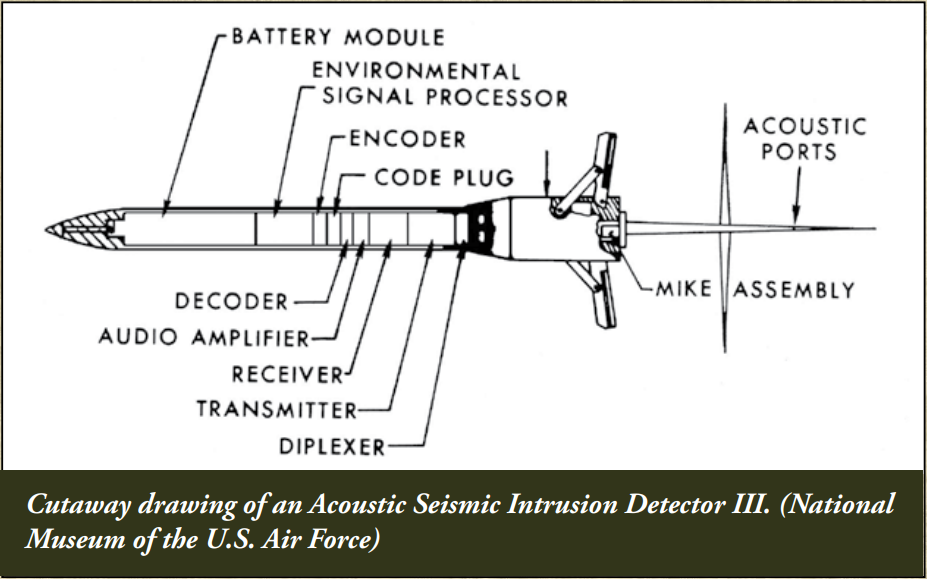

Подобные же отвратительные и непритязательные контейнеры ЦРУ и военная разведка армии США использовали в качестве сейсмических датчиков для дистанционного обнаружения чьей-либо ходьбы или движения в заданном районе.Всё началось во времена войны во Вьетнаме, когда американцам никак не удавалось пресечь движение коммунистических конвоев по «тропе Хошимина» в глубинах джунглей Южного Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Не помогали ни ковровые бомбардировки, ни напалм, ни дефолианты — которые в основном губили гражданское население и лишь озлобляли местных жителей против США и их союзников. Причина была в том, что «тропа Хошимина» представляла собой не одну дорогу, а огромную сеть дорог и троп, искусно скрытых в густой тропической растительности.

Военным вскоре стало понятно, что засыпать джунгли бомбами «примерно туда» не слишком эффективно — на помощь призвали инженерную мысль. С 1967 года стартовал проект «Igloo White», предполагавший покрытие двух обширных зон в Лаосе (примерно по 40 на 100 км) системой из нескольких тысяч сейсмических датчиков. Они должны были улавливать сотрясения почвы от движения колонн грузовиков, передавать сигналы командованию, после чего по месту движения запускались бомбардировщики всех мастей и размеров.

Однако в зоне «тропы» постоянно работали вьетнамские солдаты и рабочие, которые оперативно уничтожали все найденные устройства. Не помогала даже маскировка «под кустик» — сенсоры были зелёного цвета, втыкались в землю при падении с самолёта вертикально и имели антенны, похожие на ветки. Тогда в 1970 году появились устройства под кодовым обозначением T-1151 — радиомаяки или сейсмодатчики малого размера, замаскированные под экскременты средних размеров собак или обезьян. Внутри находились литий-кадмиевые батареи, обеспечивавшие около месяца работы. Тем не менее, и эта хитрость не позволила пресечь работу «тропы Хошимина», которая функционировала вплоть до взятия Сайгона коммунистами.

Интересно, что коллеги из КГБ тоже знали толк в использовании подобных отвратительных устройств. По неподтверждённым данным, советские разведчики и контрразведчики применяли наружные подслушивающие устройства, замаскированные под мёртвых крыс. Естественно, мало кому захочется прикасаться к мёртвой крысе или даже сдвинуть её ногой, чтобы откинуть. В старательно изготовленной полой тушке скрывался микрофон, прослушивавший происходящее в укромных местах встреч подозрительных лиц. Чтобы защитить устройство от кошек и ворон, его обмазывали перцем.

В ЦРУ тоже применяли подобных «дохлых крыс» — и это официально признаётся. Например, те же контейнеры для передачи секретных материалов агентам, в том числе в Москве, имели форму мёртвых крыс. Для удобства пользования полость таксидермической туши была оборудована липучкой.

▍ Укол зонтиком

Многие представители поколения миллениалов могли видеть на телевидении французскую чёрную комедию с Пьером Ришаром под названием «Укол зонтиком». Эта лёгкая кинолента повествует о том, как из-за нелепого стечения обстоятельств неудачливого актёра приняли за киллера. Оригинальное французское название фильма — «Le Coup du Parapluie Bulgare», что переводится как «Укол болгарским зонтиком». В советском переводе слово «Болгария» было убрано, чтобы избежать политически чувствительных ассоциаций. Первоначальное название напрямую отсылало к известному на тот момент инциденту, связанному с загадочным убийством в Лондоне с использованием зонтика.7 сентября 1978 года в Лондоне болгарский диссидент Георгий Марков, известный как популярный социалистический писатель, а в то время критиковавший режим Тодора Живкова в своих передачах на BBC, испытал резкий укол в ногу, когда на одной из остановок случайно столкнулся с незнакомцем, державшим зонтик. Мужчина, который был владельцем зонтика, извинился и удалился с места происшествия. На следующий день здоровье Маркова резко ухудшилось, и 11 сентября он скончался в больнице, успев упомянуть об инциденте с зонтиком. В ходе вскрытия обнаружили микрокапсулу из платины и иридия диаметром около 1,7 мм, в которой находился рицин — биологический токсин, обладающий в шесть раз большей токсичностью, чем цианистый калий.

Поскольку инцидент произошёл в день рождения болгарского лидера Тодора Живкова, которого Георгий Марков регулярно критиковал, подозрения сразу же пали на болгарские спецслужбы, но достоверных доказательств причастности не было найдено даже после распада Восточного блока. Точная конструкция устройства до сих пор остаётся предметом догадок: ни одна сторона не призналась в использовании подобного оружия. Рассказам перебежчиков из КГБ СССР, таких как Олег Калугин и Олег Гордиевский, касательно участия советской разведки и деятельности секретной «Лаборатории 12», вызывают сомнения в достоверности. Предполагается, что капсулу с рицином вводили в тело жертвы с помощью пневматического механизма, либо, в менее вероятном варианте, мощной пружины. По свидетельствам Гордиевского, это ружьё-зонтик было привезено в Болгарию генералом КГБ из Москвы, хотя возможно, что болгарские специалисты разработали его самостоятельно.

Расследование 2005 года назвало наиболее вероятным исполнителем этого убийства итальянского контрабандиста Франческо Гуллино, проживавшего в Дании и предположительно работавшего на болгарскую разведку. Сам Гуллино отрицал причастность к инциденту. В 2021 году он был найден мёртвым при невыясненных обстоятельствах. К тому времени ему было 76 лет.

▍ Маски Фантомаса

Французские комедии про Фантомаса знакомы многим зрителям. Этот таинственный суперзлодей, с зелёным лицом, обладал способностью принимать практически любую внешность благодаря искусным маскам. В фильмах 1960-х годов его роль исполнил Жан Маре. Несмотря на мастерство гримёров, даже с применением сложных гримов и масок было сомнительно, что его можно было бы спутать с комиссаром Жювом, которого играл Луи де Фюнес.

Несмотря на кажущуюся фантастичность, в арсенале ЦРУ действительно существовали средства, позволяющие быстро изменять внешность — маски, которые можно было быстро надеть и снять для ухода от слежки. С 1960-х годов американская разведка серьёзно занималась разработкой методов быстрой и радикальной смены облика своих агентов. В Лэнгли действовал специализированный отдел маскировки под руководством супругов Антонио и Джонны Мендес. В рамках этой работы были разработаны многочисленные приёмы и технологии, позволяющие оперативно менять внешний вид и скрываться от наблюдения с высокой степенью достоверности.

Однако и этого порой было недостаточно. В конце 1960-х годов Мендесы обратились за помощью к Джону Чемберсу — одному из ведущих гримёров Голливуда, который, среди прочего, создавал маски разумных обезьян для фильмов серии «Планета обезьян». Тем не менее грим, применяемый Чемберсом в киноиндустрии, оказался непригоден для нужд ЦРУ: процесс нанесения грима на актёров занимал часы, тогда как разведчикам требовалась быстрая смена облика — в идеале, за минуты или даже секунды. Мендесы и Чемберс совместно работали почти десять лет, прежде чем удалось разработать технологию создания «пятисекундных масок» из специального латекса — инновационного средства маскировки.

Разработанные маски можно было надевать без использования зеркала всего за несколько секунд, а также так же быстро снимать и скрывать. Маски плотно прилегали к лицу и обеспечивали естественную подвижность мимики. По словам создателей, обнаружить использование маски было возможно только на расстоянии менее одного метра.

▍ Жук в каблуке

Подслушивающие устройства остаются одним из ключевых инструментов разведывательных и контрразведывательных служб. Особую ценность представляет установка таких устройств в посольствах, где постоянно действует разведка соответствующих стран и происходят важные события. Однако проникнуть с жучками в такие объекты — задача крайне сложная, учитывая широкий спектр мер безопасности, предпринимаемых местными спецслужбами.

В предыдущем разделе рассматривался пример 1945 года, когда советские спецслужбы внедрили в американское посольство устройство для подслушивания — незаметный жучок, не требующий внешнего питания, спрятанный в деревянном гербе США, подаренном пионерами. Румынская служба безопасности Секуритате использовала менее сложные технически, но не менее изобретательные методы. Американские дипломаты, находившиеся в социалистической Румынии во времена Чаушеску, предпочитали обувь, заказанную из Великобритании, так как местная была им не по вкусу. Секуритате тайно вскрывала посылки и встраивала подслушивающие устройства непосредственно в каблуки туфель.

Считается, что подобные жучки устанавливали и тогда, когда американцы отдавали обувь в ремонтные мастерские. Установка устройств производилась настолько искусно, что долгое время американские специалисты не могли понять, каким образом румынская служба безопасности получает значительный объём информации из посольства США в Бухаресте. Впрочем, подобные жучки работали ограниченный период — пока не иссякала батарея, однако за это время успевали передать ценные сведения.

▍ Шпионский лифчик

К 70-м годам спецслужбы всего мира давно и успешно использовали микрофотокамеры для съёмки всего подряд. Разведчики фотографировали ими секретные документы, контрразведчики — агентов конкурирующих спецслужб. Камеры маскировали под самые неожиданные предметы: обувные щётки, пуговицы пальто, галстуки, наручные и карманные часы, перстни…

Однако восточногерманские чекисты превзошли всех: они встроили скрытую фотокамеру в женское бельё.

В летнее время слежка усложнялась — особенно для женщин, которые в те годы чаще носили платья, и особенно в жару. В 1985 году четыре оперативницы восточногерманской «Штази» с позывными «Камилла», «Кармен», «Моника» и «Сюзанна» придумали оригинальное решение: как встроить скрытую камеру в максимально открытое летнее платье. Так появилось устройство под названием «Луг» (нем. die Wiese) — модернизированный лифчик, между чашечками которого располагалась небольшая фотокамера.

За основу взяли наработку 1982 года под названием das Garn («Пряжа» или «Силок»), также известную как «Körperfotografie» — «телесная фотография». Миниатюрные фотокамеры производства ГДР «Ammer» или «Robot» встраивались в типовой рабочий комбинезон. Снимок делался нажатием кнопки, выведенной на провод, расположенный в боковом кармане брюк.

Рацпредложение от четырёх сотрудниц «Штази» развивало эту идею, но сводилось к миниатюризации — фотокамера помещалась в лифчик разных моделей. Принцип остался тем же, что и в проекте «Пряжа»: фотографирование происходило при нажатии кнопки на полуметровом проводе, уходившем в область бёдер под рукой. А дальше — дело техники и фантазии.

В какой степени этот гаджет применяли на практике — история умалчивает. Однако для необычной соцстраны, где вполне открыто существовал стриптиз, а правящая партия субсидировала эротический журнал «Das Magazin», подобное изобретение выглядело вполне логично. Das ist fantastisch!

▍ Камеры повсюду

В ГДР видеонаблюдение и скрытые камеры использовались не только в неожиданных местах, таких как бюстгальтеры.По аналогии с советским Всесоюзным обществом изобретателей и рационализаторов, в ГДР существовало движение новаторов — Neuererwesen или Neuererbewegung, направленное на повышение эффективности и производительности с помощью рационализаторских предложений. Изобретательская деятельность пользовалась большим уважением и в структуре восточногерманской спецслужбы — Ministerium für Staatssicherheit, более известной как «Штази» (от немецкого StaatsSicherheit, «Государственная безопасность»). Каждый сотрудник мог внести предложение по улучшению работы, и оно тщательно рассматривалось, проверялось на практике и внедрялось в производство, если доказывало свою эффективность.

Так, одним из таких изобретений стал аппарат под названием «Halogen» — профессиональное устройство для качественной фотосъёмки секретных документов, замаскированное под типичный чемодан сантехника.

Внутри чемоданчика размещались аккумулятор, несколько автомобильных фар, штатив и фотокамера. Этот аппарат применялся в 1980-х годах 3-м отделом «Штази», который специализировался на скрытых обысках квартир подозреваемых в шпионаже или антигосударственной деятельности.

Другим техническим решением восточногерманских спецслужб стала установка антенн для автомобилей наблюдения внутри запасных колёс. Это позволяло маскировать оборудование и не привлекать лишнего внимания, избегая длинных заметных антенн, которые могли бы вызвать подозрение у окружающих. Такие антенны зачастую размещались на автомобилях, замаскированных под служебные или ремонтные фургоны.

В целом «Штази» придавали большое значение детальной контрразведке и слежке за потенциальными противниками режима, размещая камеры буквально в самых неожиданных местах. Например, оборудованные скрытыми фотоаппаратами лотки для продажи овощей были обычным явлением в ГДР.

Автомобили «Трабант», оснащённые скрытыми фотокамерами и инфракрасными системами наблюдения, были широко распространены на улицах городов и деревень ГДР вплоть до падения Берлинской стены в 1989 году.

Стоит отметить, что в ГДР примерно каждый 65-й житель имел какое-либо отношение к структурам «Штази». Такой масштаб контрразведывательной деятельности превосходил по размаху даже КГБ в период своего максимального влияния.

▍ Пистолет в губной помаде

Задолго до того, как в «Штази» спрятали фотокамеру в лифчик, суровые сотрудники КГБ СССР уже задумывались о модернизации предметов женского обихода для разведывательных задач. Правда, в их случае речь шла не о фотосъёмке, а о куда более брутальных вещах. Подробности этого эксперимента по сей день скрыты в архивах Лубянки, однако известно, что где-то на рубеже 1950-х и 1960-х на вооружение советских агенток поступил стильный и почти «буржуазный» гаджет — стреляющая губная помада.

В стандартном корпусе губной помады скрывался однозарядный мелкокалиберный пистолет калибра 4,5 мм. Возможно, это устройство так и осталось бы секретом спецслужб, но в 1965 году его обнаружили у советского агента при обыске на «чекпойнт Чарли» — на границе между Восточным и Западным Берлином.

Выстрел производился в упор, путём нажатия стволом в тело жертвы. До сих пор неизвестно, был ли этот пистолет серийным образцом или уникальной разработкой для одной конкретной операции. Известно лишь, что именно в этот период КГБ активно занимался ликвидацией врагов СССР за рубежом. Так, в 1959 году советский агент Богдан Сташинский убил в Мюнхене выстрелом из специального пистолета-шприца с ядом украинского националиста Степана Бандеру, а за два года до этого — его коллегу по ОУН Льва Ребета.

Впрочем, пистолет в форме губной помады вполне мог служить оружием самозащиты для женщины-агента КГБ на случай крайней необходимости. Более того, считается, что с начала 1960-х советская разведка отказалась от подобных радикальных методов ликвидации врагов за рубежом, отдавая предпочтение более гуманным и «информационно-психологическим» подходам.

▍ «А я роборыба, я живу в океане...»

В конце Холодной войны, на стыке 1980-х и 1990-х годов, в ЦРУ был разработан роботизированный аппарат в форме сома, получивший кодовое имя Чарли. Деталей о проекте сохранилось немного, но известно, что устройство длиной 61 см имело прочный корпус, оснащённый системой балластных цистерн, напоминавшей микро-подводную лодку, а также радиоантенну и двигатель, расположенный в хвостовой части. Основной задачей Чарли было проведение замеров воды с целью обнаружения радиоактивных изотопов, которые могли указывать на незаконное использование ядерных материалов и технологий — актуальная угроза в условиях распада СССР и возросшей активности по распространению ядерных технологий.Имя робота было выбрано не случайно и носило шутливый характер. С 1961 года в США приобрёл известность рекламный персонаж — тунец по имени Чарли, маскот компании StarKist. Этот образ битника-протохипстера с беретом и роговыми очками часто пытался попасть в модные консервы, но всегда терпел неудачу с фирменной фразой «Sorry, Charlie».

Однако практическая ценность роборыбы оказалась сомнительной. Управление Чарли осуществлялось с расстояния не более 400 метров и только на малой глубине, что значительно ограничивало оперативные возможности. В условиях, когда необходимо получить образцы воды вблизи потенциальных ядерных объектов, проще было воспользоваться обычным термосом, чем запускать робота и управлять им из укрытия.

Из-за ограничений по глубине и дистанции Чарли испытывали преимущественно в контролируемых условиях. Несмотря на это, отчёты о ходе испытаний, вероятно, выглядели убедительно, а финансирование проекта продолжалось.

Роборыба Чарли часто упоминается как одно из самых неэффективных вложений ЦРУ. Тем не менее, следует учитывать, что отрицательный результат в разведке может иметь не меньшую ценность, чем положительный. Официально ЦРУ утверждает, что аппарат использовался исключительно для тестирования технологий плавающих дронов, а не для обнаружения радиоактивных изотопов.

▍ Снимайте трусы!

История шпионских устройств далеко не ограничивается роботизированными рыбами. В 1960-х годах в ЦРУ экспериментировали с различными миниатюрными гаджетами, в том числе с накладной мошонкой, предназначенной для агентов-мужчин. Эта разработка служила скрытым отсеком для хранения важных предметов и коммуникационного оборудования, которое было необходимо для связи с союзниками при обысках.

Тем не менее, руководство ЦРУ сочло подобное решение чрезмерно рискованным даже по меркам 1960-х годов с их культурой экспериментов и революционными изменениями в обществе. Устройство было отправлено в архив, а затем передано в Международный музей шпионажа, где продолжает привлекать внимание посетителей.

Современные технологии позволяют создавать гораздо более миниатюрные и функциональные разведывательные устройства, недоступные для агентов прошлого. Сегодняшние шпионские инструменты включают интернет-соединение и интеграцию с мессенджерами, что значительно расширяет возможности сбора и передачи информации. В отличие от того времени, когда для проведения спецопераций требовались исключительно развитые интеллектуальные навыки и интуиция, сейчас технические средства играют ключевую роль.

До XX века шпионам приходилось опираться преимущественно на традиционные методы сбора данных. Хотя в разные периоды истории предпринимались попытки внедрить технические новшества, их возможности и масштаб оставались ограниченными по сравнению с технологическими достижениями второй половины XX века.