Научные теории являются основой прогресса и развития во всех областях науки. Будь то теория относительности, которая кардинально изменила физику, или теория эволюции, пытающаяся объяснить происхождение жизни. Однако не все теории становятся успешными, и иногда даже те, которые на первый взгляд кажутся многообещающими, в конечном итоге оказываются ошибочными.

Чтобы доказать свои гипотезы, ученым часто приходится преодолевать множество препятствий. Важно быть осведомленными о достижениях этих выдающихся ученых, стремящихся помочь человечеству. Кроме того, будет полезно и интересно изучить те теории, которые в конечном итоге были опровергнуты. Рассмотрим несколько наиболее известных из них.

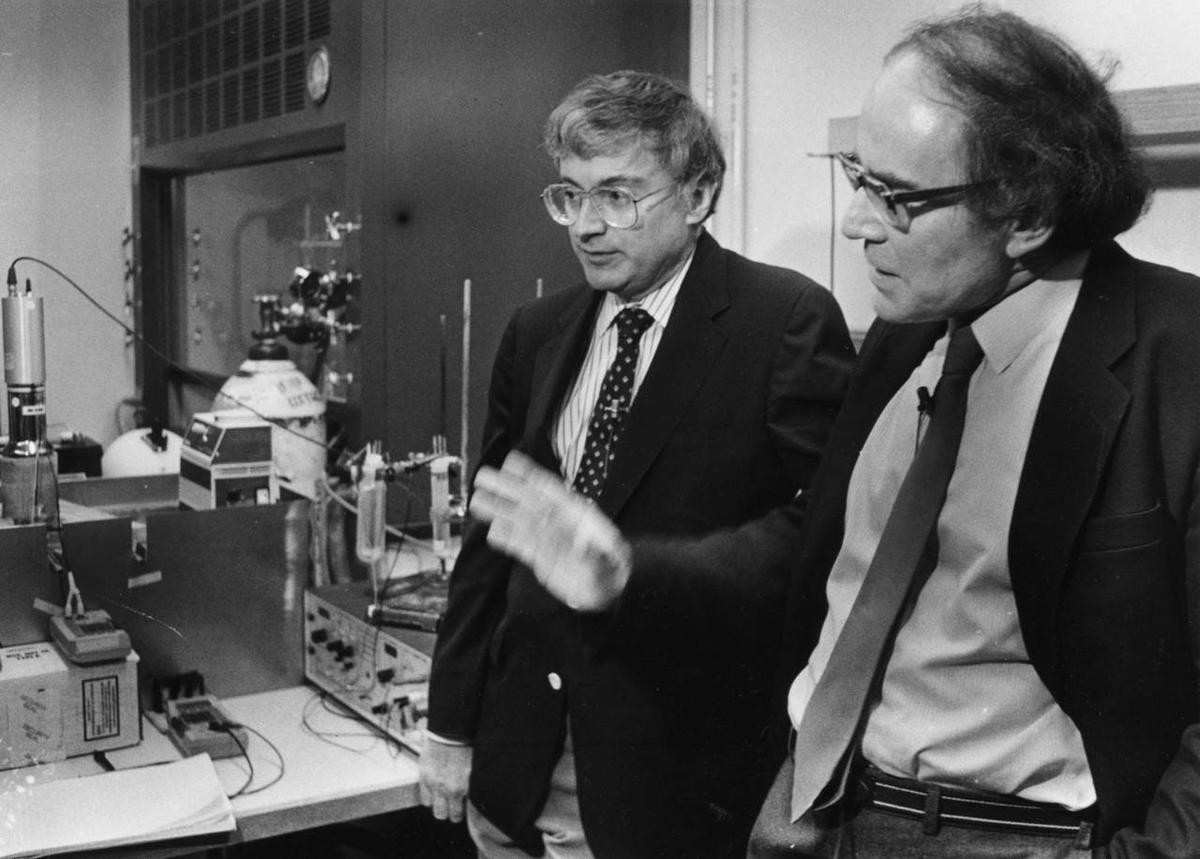

Ядерный синтез Флейшмана-Понса

Ядерный синтез — это процесс, происходящий в условиях высоких температур, например, внутри Солнца и других звезд. Причина, по которой он невозможен в земных условиях, заключается именно в необходимости чрезвычайно высоких температур для преодоления силы отталкивания между заряженными ядрами. Если бы кто-то сумел инициировать реакцию ядерного синтеза при более низких температурах, это стало бы научным прорывом.

Теория, предложенная Стэнли Понсом и Мартином Флейшманом, основывалась на идее, что реакция ядерного синтеза может быть вызвана при комнатной температуре. Их эксперимент заключался в использовании тяжелой воды для электролиза солевого раствора, что должно было привести к слиянию ядер дейтерия. Согласно их теории, этот процесс мог бы сопровождаться выделением энергии, нейтронов и гамма-излучения, что и свидетельствовало бы о наличии ядерного синтеза.

В марте 1989 года их заявление о достижении успешного ядерного синтеза при комнатной температуре вызвало бурю эмоций в научном сообществе. Однако вскоре другие ученые начали проверять результаты эксперимента и вскрыли ряд его недостатков. В результате критика и новые эксперименты опровергли теорию Флейшмана-Понса. Несмотря на это, их работа стала основой для нового направления в ядерной физике, направленного на исследование возможностей ядерного синтеза при низких температурах.

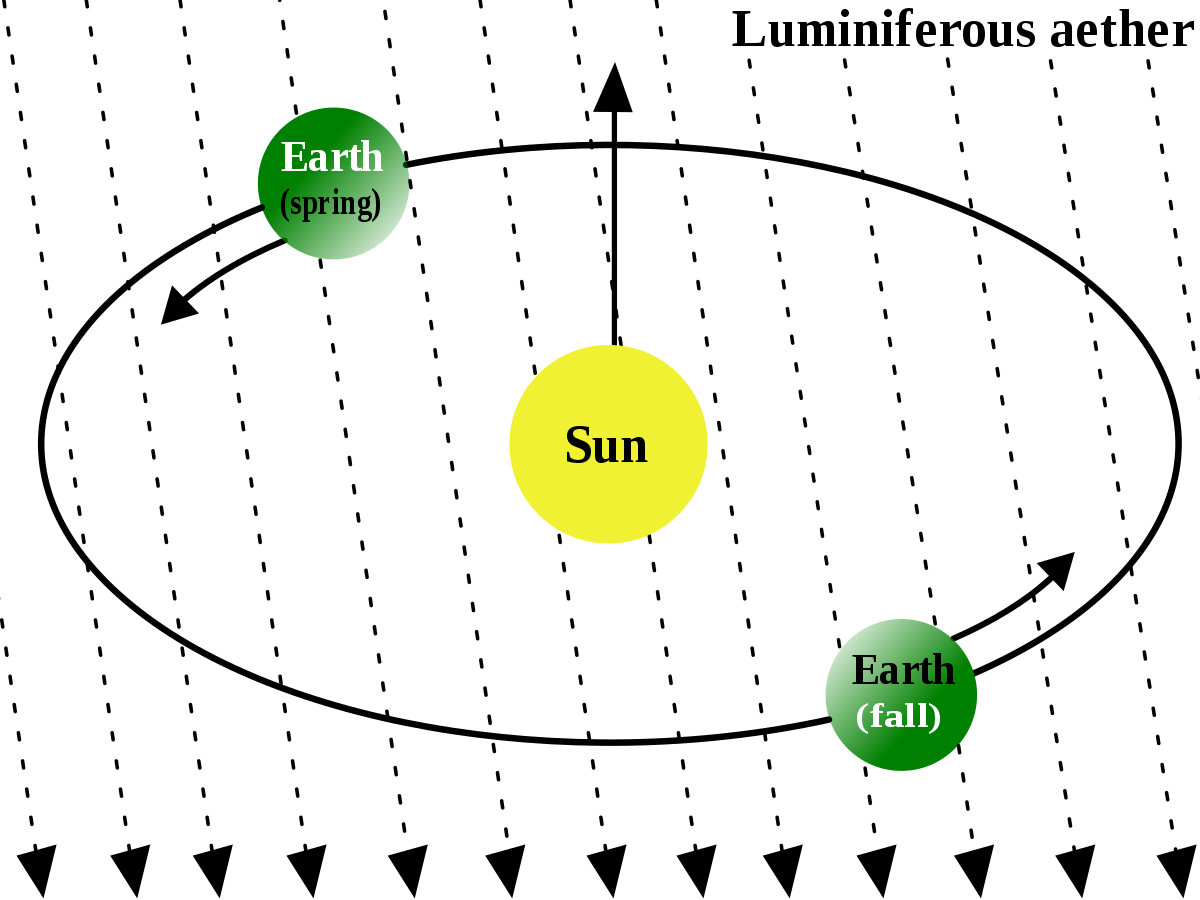

Светоносный эфир

До появления теории относительности Альберта Эйнштейна существовала широко распространенная концепция, согласно которой свет должен проходить через некий средний носитель, называемый световым эфиром. Считалось, что эфир служит средой для распространения света, и многие ученые пытались доказать его существование с помощью различных теорий и экспериментов.

Одним из известных экспериментов по поиску эфира является работа Альберта Майкельсона и Эдварда Морли. Они разработали устройство, известное как интерферометр, и пытались подтвердить существование эфира, измеряя скорость света в разных направлениях. Однако результаты эксперимента не подтвердили их ожидания: не было обнаружено различий в скорости света, независимо от направления его распространения. Позже Эйнштейн с помощью своей теории относительности окончательно опроверг существование светоносного эфира.

Статичная вселенная Эйнштейна

Эйнштейн, несмотря на свою роль в опровержении нескольких научных теорий, сам не был безупречен. После создания теории относительности он продолжил работать над теорией гравитации, пытаясь применить свои идеи к вселенной в целом. Для этого ему нужно было разработать уравнение, которое подчинялось бы законам физики.

Эйнштейн рассматривал вселенную как единую структуру, но изначально считал, что:

-

вселенная имеет конечные размеры;

-

вселенная является статичной, не изменяется со временем.

Эйнштейн был убежден в существовании статичной вселенной, что привело его к необходимости ввести дополнительную космологическую постоянную в свои уравнения. Этот параметр был предложен как способ уравновесить гравитационные силы, стремящиеся к сжатию Вселенной. Однако вскоре, в связи с открытием Эдвином Хабблом зависимости между красным смещением галактик и их расстоянием, идея о статичности вселенной была опровергнута. Это открытие кардинально изменило взгляды на космологию, и Эйнштейн, следуя новым данным, отказался от использования космологической постоянной. Несмотря на это, после 1998 года, когда стало известно об ускоряющемся расширении Вселенной, эта постоянная вновь стала актуальной.

Теория расширяющейся Земли

Идея о расширяющейся Земле, когда-то поддерживаемая рядом ученых, сегодня признана ложной. Эта теория основывалась на наблюдениях, которые в тот момент не могли быть должным образом объяснены. Например, наблюдения Чарльза Дарвина, изучавшего побережья Южной Америки, послужили основой для предположения об увеличении массы и объема Земли. Другие исследователи выдвигали гипотезу о постоянном добавлении материи в Солнечной системе, что могло бы объяснить изменения размеров планет.

Однако с развитием теории тектоники плит, которая объясняет геологические процессы, связанные с движением земной коры, теория расширяющейся Земли была полностью опровергнута. Современные технологии, такие как высокоточное измерение объема и площади поверхности планеты, показали, что за последние 600 миллионов лет Земля не претерпела значительных изменений в размерах.

Планета Вулкан — миф о новом объекте Солнечной системы

Идея о существовании планеты Вулкан рядом с Меркурием была выдвинута в 1859 году Урбеном Леверье, основываясь на аномалиях в орбитальном движении Меркурия. Согласно законам Ньютоновской гравитации, считалось, что эти аномалии могут быть вызваны гравитационным воздействием неизвестной планеты, находящейся рядом с Меркурием.

Эта гипотеза вскоре приобрела широкое признание. Параллельно с утверждениями Леверье, другие астрономы также считали, что им удавалось наблюдать Вулкан в своих телескопах. Таким образом, существование планеты было практически аксиомой для того времени, и в научном сообществе не было сомнений в её существовании.

Однако, в контексте разрабатываемой Альбертом Эйнштейном теории относительности, вопрос о существовании Вулкана был подвергнут сомнению. Эйнштейн, используя принципы общей теории относительности, смог объяснить аномалии в орбитах планет без необходимости введения дополнительной планеты. Его успешное предсказание орбиты Меркурия, основанное на его теории, убедительно опровергло гипотезу о существовании Вулкана. В результате, научное сообщество отказалось от идеи планеты в области орбиты Меркурия.

Теория спонтанного зарождения жизни

Теория спонтанного зарождения жизни, согласно которой жизнь может возникать из неживой материи, была широко распространена на протяжении более тысячи лет, начиная с работ Аристотеля. Он утверждал, что живые существа могут возникать спонтанно, если в среде присутствует "жизненное тепло". Примером этому служили наблюдения, когда в условиях наводнений или в закрытых водоемах появлялись лягушки или рыбы.

Эта теория долгое время имела поддержку в научных кругах, но с развитием микробиологии её положения были опровергнуты. В 1745 году Джон Нидхэм провел эксперимент, в ходе которого пытался доказать возможность спонтанного зарождения, нагревая мясной бульон и наблюдая за появлением микробов после его изоляции. Он интерпретировал их появление как подтверждение теории, несмотря на методологические ошибки.

Теория спонтанного зарождения окончательно была опровергнута с помощью экспериментов Луи Пастера в 1858 году. Он доказал, что микроорганизмы не могут возникать без участия существующих форм жизни, и что микробы появляются только при контакте с воздухом. Пастер использовал специальные колбы, которые предотвращали попадание частиц воздуха в стерилизованный бульон, и подтвердил, что без доступа воздуха жизни не возникает.