Стремительное восстановление и рост японской экономики после Второй мировой войны считаются одним из самых впечатляющих примеров модернизации в новейшей истории. В течение двух десятилетий страна, находившаяся в разрухе, сумела построить высокоэффективную промышленность и стать одним из лидеров мирового рынка электроники. Однако у этого экономического подъема была и оборотная сторона.

В условиях ограниченных ресурсов и острой необходимости догоняющего развития японские компании не всегда имели возможность создавать передовые технологии самостоятельно. В ряде случаев приходилось прибегать к заимствованиям различного рода — от официальных закупок до откровенного промышленного шпионажа. Подобная практика зачастую осуществлялась при участии и поддержке государственных структур, включая Министерство внешней торговли и промышленности (MITI), которое курировало развитие экономики и координировало взаимодействие с иностранными компаниями. Ниже рассмотрим, как нарушение интеллектуальных прав вкупе с государственным протекционизмом сыграли роль в становлении японского «экономического чуда».

Послевоенное восстановление Японии

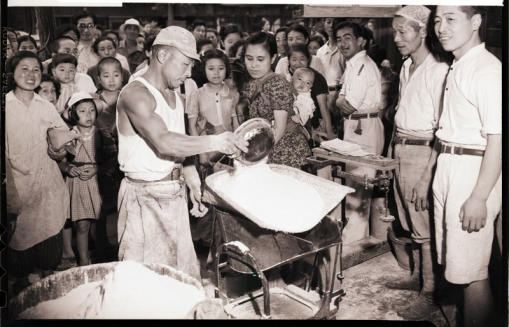

После капитуляции в 1945 году Япония оказалась под управлением оккупационной администрации союзников во главе с Соединёнными Штатами. Война нанесла тяжелый удар по экономике — было утрачено около трети промышленных мощностей, а страна лишилась всех заморских территорий. К началу 1950-х годов уровень жизни в Японии оставался крайне низким: в 1948 году среднесуточное потребление пищи ограничивалось несколькими порциями риса на человека.

С 1952 года, после завершения оккупационного режима, началась активная фаза восстановления. Министерство обороны США, рассматривая Японию как стратегического союзника в условиях Холодной войны, разместило крупные оборонные заказы на японских предприятиях, что дало толчок промышленному росту. В то же время американский рынок открылся для японской продукции. Уже к 1955 году уровень промышленного производства достиг показателей 1944 года, а темпы роста ВВП стабильно превышали 10% в год до начала 1970-х.

Одним из ключевых факторов успеха стала земельная реформа, инициированная американскими властями. Согласно оценкам экономиста Джо Стадвелла, перераспределение земельных участков между крестьянами способствовало формированию устойчивого внутреннего спроса. Появился класс мелких собственников, которые не только эффективно обрабатывали землю, но и начали приобретать продукцию национальной промышленности, включая бытовую электронику.

Внутренний рынок стал опорой для развивающейся промышленности. В условиях высокой конкуренции японское правительство установило протекционистские меры: доступ иностранных компаний ограничивался, а наиболее эффективные национальные предприятия получали государственную поддержку. Взамен они обязаны были инвестировать средства внутри страны и наращивать экспортную активность. Поддержка выражалась в налоговых послаблениях, доступе к кредитам и даже в прямом вмешательстве государства в корпоративные стратегии.

При этом использовались не только официальные меры. Существовали и «серые» схемы содействия. Через дипломатические каналы власти Японии оказывали влияние на судебные процессы по делам о недобросовестной конкуренции за рубежом. Также активно применялся промышленный шпионаж — в отношении гражданских технологий он осуществлялся столь же целенаправленно, как в других странах — в отношении военных.

Механизмы получения технологий

Центральную роль в технологической политике Японии играло Министерство внешней торговли и промышленности (MITI). Оно регулировало внешнеэкономические связи, контролировало движение капитала, интеллектуальную собственность и оказывало влияние на стратегические решения крупнейших компаний.

Одним из методов обеспечения технологического роста была система давления на иностранные компании, стремящиеся выйти на японский рынок. Им предлагался выбор: либо предоставить лицензии японским фирмам на выгодных для последних условиях, либо столкнуться с административными барьерами. В результате многие западные корпорации соглашались передавать технологии за символическую плату.

Например, в конце 1950-х годов американская корпорация IBM передала японским компаниям лицензии на свои разработки всего за 5% от их рыночной стоимости. Это стало возможным благодаря стремлению IBM укрепиться на быстрорастущем японском рынке, несмотря на невыгодные условия.

Исследователи отмечают , что западные фирмы недооценивали потенциал японских производителей и полагали, что передача технологий не приведет к серьезной конкуренции. Однако через несколько лет японские компании начали выпускать продукцию, сопоставимую по качеству, но значительно дешевле.

Одним из инструментов, применявшихся японскими властями для получения доступа к зарубежным технологиям, стала стратегия, известная как «патентный флуд». Она стала возможной благодаря тому, что Японское патентное ведомство находилось под контролем Министерства международной торговли и промышленности (MITI), которое также отвечало за формирование законодательства в области интеллектуальной собственности. Сразу после подачи иностранной патентной заявки, японские компании массово инициировали параллельные заявки, в которых оспаривали оригинальность представленного изобретения.

«Представьте, что вы подаете заявку на патент, к примеру, на велосипед», — объясняет политолог и экономический аналитик Пат Чоат. — «Вслед за этим одна японская компания подает заявку на правую педаль, другая — на левую, третья — на тормозной механизм. Эти патентные разветвления затрудняют одобрение исходной заявки и делают процесс юридически и финансово обременительным».

В теории иностранные компании могли отстаивать свои права, доказывая уникальность своих разработок. Однако на практике такие процедуры сопровождались значительными затратами: разбирательства по каждой встречной заявке обходились от $100 000 до $250 000. В итоге зарубежным компаниям зачастую предлагалось либо предоставить лицензии японским фирмам, либо отказаться от патентной защиты в Японии. По оценкам, с 1950 по 1978 год японские компании получили около 32 000 лицензий на общую сумму $1 трлн, заплатив за них лишь $9 млрд — менее 1% от их потенциальной стоимости. Даже такие крупные корпорации, как IBM, в некоторых случаях получали только 5% от стоимости лицензий.

Помимо юридических методов, японские компании выстроили эффективную систему промышленного копирования и анализа зарубежных технологий. После появления на американском рынке новых образцов техники, японские инженеры оперативно проводили их разбор и воспроизведение. Через несколько лет производились аналогичные изделия — зачастую более дешевые и коммерчески успешные.

Примером может служить ситуация 1954 года, когда американские компании Texas Instruments и Raytheon выпустили первые компактные транзисторные радиоприемники. Уже в 1955 году компания Sony представила модель TR-55 с аналогичной архитектурой. Вскоре за ней последовали и европейские производители. Хотя доказательства прямого промышленного шпионажа отсутствуют, синхронность появления аналогичных моделей вызывает определённые вопросы.

Несмотря на подобные практики, США продолжали поддерживать Японию, передавая технологические и управленческие знания. В 1955 году было учреждено американо-японское соглашение о содействии повышению производительности, в рамках которого американские специалисты проводили обучение японских инженеров в сфере менеджмента, маркетинга и производственной организации. С 1950 по 1972 год в рамках подобных соглашений было заключено около 12 000 контрактов на сумму $3,3 млрд.

Министерство MITI реализовывало последовательную политику индустриального развития, при которой технологии из-за рубежа адаптировались и внедрялись в ключевые сектора экономики. В 1982 году председатель совета директоров корпорации NEC Кодзи Кобаяси характеризовал эту политику словами: «Где бы ни появлялась новая технология, мы не могли успокоиться, пока не приобретем ее».

Министерство четко структурировало приоритеты по десятилетиям: в 1950–1960-х акцент делался на металлургию, текстиль и потребительскую электронику; в 1970-х — на автомобилестроение, станкостроение и робототехнику; в 1980-х — на вычислительную технику и микроэлектронику. В каждом случае MITI формировало отраслевой картель, объединяющий государственные, частные и регулирующие структуры. В случае успеха картели продолжали координировать деятельность и на международных рынках.

Рассмотрим применение этой стратегии на примере телевизионной промышленности, где Японии удалось достичь особенно заметных результатов.

Как японские корпорации разрушили телевизионную промышленность США

В современном мире широко известны американские бренды в сферах авиации, фармацевтики, информационных технологий и телекоммуникаций. Однако о телевизорах, произведённых в США, сегодня вспоминают разве что в историческом контексте. Это связано с тем, что японские компании, вступив в острую конкурентную борьбу, смогли практически полностью вытеснить американских производителей с рынка телевизоров, начиная с момента становления этой индустрии.

В 1956 году ведущие японские производители телевизионного оборудования объединились в картель под названием «Совет по стабилизации рынка бытовой электроники». В его состав вошли такие компании, как Sony, Sharp, Toshiba, Hitachi и Matsushita (впоследствии — Panasonic). Стороны договорились в первую очередь устранить иностранную конкуренцию на внутреннем рынке, а затем перейти к экспансии за рубежом, в частности — на американский рынок. Этим планам способствовала поддержка со стороны Министерства международной торговли и промышленности Японии (MITI), несмотря на попытки антимонопольного ведомства сдержать инициативу, которые прекратились к 1961 году.

Картельные соглашения предусматривали ограничение цен, стандартизацию уровня прибыли для участников и активное лоббирование повышения импортных пошлин. В частности, MITI ввело правило, по которому американские производители радиотехники могли вести коммерческую деятельность в Японии лишь при условии передачи технологий местным компаниям по лицензии. Это позволило японским фирмам в кратчайшие сроки получить доступ к современным разработкам в сфере черно-белого и цветного телевидения.

Уже к началу 1960-х годов японские корпорации начали внедрять собственные технические инновации. В 1960 году компания Sony выпустила первый в мире транзисторный телевизор — модель TV8-301, а в 1963 году разработала и представила первый бытовой видеомагнитофон.

В 1963 году был организован ещё один картель, целью которого стала координация экспорта японской телевизионной продукции. Производители приступили к агрессивной экспансии на американский рынок, предлагая продукцию по значительно заниженным ценам. Такие действия стали возможны благодаря обширным государственным субсидиям и налоговым льготам, направленным на стимулирование экспорта.

Использовалась схема, формально не нарушающая международное право, но по сути являвшаяся формой скрытого демпинга. Японские телевизоры продавались американским импортёрам по официальной рыночной цене, которая декларировалась соответствующим органам. Однако производители компенсировали часть затрат через фиктивные статьи расходов — например, под видом маркетинговых исследований или скидок на другие категории товаров. Импортеры, в свою очередь, выставляли конечную цену, значительно ниже себестоимости аналогичной американской продукции.

Массовое распространение японских телевизоров привело к падению спроса на продукцию американского производства. В период с 1966 по 1970 год занятость в телевизионной промышленности США сократилась на 50%, в 1971–1975 годах — ещё на 30%, а в 1977–1981 годах — на 25%.

Только в 1968 году Ассоциация производителей электроники США инициировала разбирательство, подав запрос в Министерство финансов с требованием провести проверку японских цен. Было также направлено множество официальных запросов ведущим японским корпорациям, однако те не предоставили ответов.

Министерство финансов продолжило расследование, но процесс затянулся. МИД Японии в это время направил дипломатическое обращение с просьбой о продлении сроков рассмотрения ещё на год. За это время японские компании и их американские партнёры успели устранить следы возможных нарушений. Впоследствии японские фирмы всё же были признаны виновными в демпинге, однако из-за затяжного характера расчётов компенсационных пошлин они так и не были введены. Правительство США воздержалось от введения санкций, опасаясь торговой эскалации.

В 1970-х годах японские корпорации начали активно скупать американские компании, что стало одним из инструментов переноса и освоения передовых технологий. В частности, Matsushita приобрела телевизионное подразделение Motorola, а Sanyo интегрировала в свою структуру Warwick Electronics, ранее лидировавшую на рынке. В 1980-х и начале 1990-х годов приобретение американских технологических компаний превратилось в стратегию японского промышленного сектора. С января 1989 года по май 1994 года японские фирмы приобрели более 450 высокотехнологичных американских предприятий, специализирующихся в области новых материалов, биотехнологий, электроники и полупроводников.

В научной и публицистической литературе высказывались опасения относительно того, что японские корпорации получают доступ к технологиям, разработанным с использованием средств американского государственного бюджета. Писатели, такие как Пэт Чоат, критиковали ситуацию, при которой иностранные инвесторы становились бенефициарами разработок, финансируемых за счёт налогоплательщиков США. В то же время эти дебаты происходили на фоне более широкой дискуссии о глобализации и перераспределении технологического суверенитета.

В конце 1970-х годов японским компаниям стало всё сложнее вести бизнес на американском рынке из-за множества судебных исков, касающихся конкуренции и торговой практики. В 1977 году промышленная коалиция японских производителей наняла лоббиста — бывшего заместителя торгового представителя США Харальда Мальмгрена. За гонорар в размере $300 000 он представлял интересы японской стороны в переговорах с федеральными властями США.

В результате, в 1978 году было заключено соглашение, ограничивающее прямой экспорт японских телевизоров в США до 1,5 миллиона единиц в год. При этом продукция, выпускаемая на предприятиях, находящихся на территории США и принадлежащих японским фирмам, не подпадала под это ограничение. Кроме того, стороны подписали закрытое соглашение, согласно которому американское правительство обязалось не проводить расследования в отношении демпинговой политики японских компаний и не вводить санкционных тарифов.

Патентные конфликты и замедление экономического роста Японии

Конец 1980-х и начало 1990-х годов стали периодом интенсивных юридических конфликтов в области интеллектуальной собственности между США и Японией, получивших в прессе название «патентные войны». Американские компании начали активно защищать свои разработки, подавая иски против японских производителей за незаконное использование патентованных решений.

Некоторые претензии касались технологий, разработанных и внедрённых ещё в 1970-х годах, но получивших коммерческую реализацию лишь спустя годы. Так, в 1992 году компания Minolta была обязана выплатить Honeywell $96 миллионов за нарушение патентных прав, связанных с системой автофокусировки камер. В другом деле, малоизвестный американский изобретатель получил $33 миллиона компенсации от компании Sega за использование его патента, зарегистрированного ещё в 1975 году.

Японские корпорации, активно патентующие собственные разработки в США, начали выстраивать зеркальную стратегию правовой защиты. В 1989 году, после подачи компанией Motorola иска против Hitachi, последняя инициировала встречный иск, указывая на нарушение патентных прав со стороны Motorola. В результате оба иска были частично удовлетворены, однако Hitachi сумела использовать это юридическое противостояние в свою пользу для улучшения условий по основному спору.

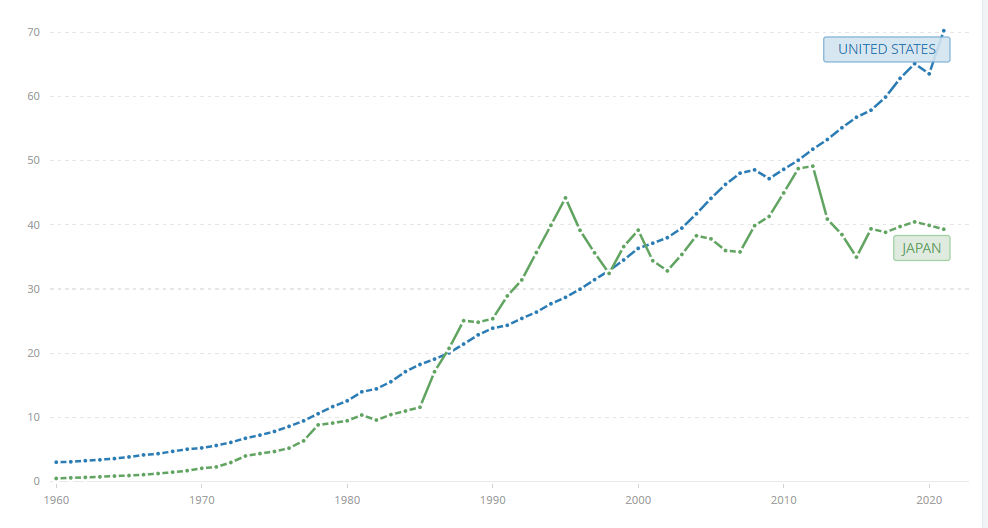

В 1993–1994 годах в Японии были приняты законодательные меры, направленные на модернизацию системы защиты интеллектуальной собственности и сближение с западными стандартами. Этот период совпал с окончанием эпохи быстрого экономического роста. Темпы прироста ВВП заметно снизились, что исследователи трактуют как завершение так называемого «японского экономического чуда». Тем не менее, к тому времени Япония уже стала одной из самых экономически развитых стран мира, а по показателю ВВП на душу населения временно обогнала США. Централизованное управление экономикой, проводившееся Министерством международной торговли и промышленности (MITI), сыграло ключевую роль в формировании индустриального потенциала страны.