У природы окровавленные клыки и когти.

Альфред Теннисон

С наступлением холодного сезона большинство насекомых либо погибает, либо впадает в состояние диапаузы — своеобразной спячки — до наступления благоприятных условий весной. Тем не менее устойчивые мифы и страхи, связанные с определёнными видами насекомых, продолжают существовать и зимой. Одним из таких объектов народных предубеждений являются оводы. Эти насекомые прочно укоренились в массовом сознании как агрессивные паразиты, якобы охотящиеся на человека в загородных условиях. Распространено ошибочное мнение, что овод может незаметно внедрить личинку под кожу, после чего та вырастет внутри организма и выйдет наружу, напоминая сцены из фантастических фильмов.

Однако действительность, несмотря на свою сложность и порой жесткие биологические механизмы, всё же далека от преувеличенных фантазий. Настоящая статья посвящена рассмотрению оводов с точки зрения их биологии и жизненного цикла. Будут затронуты аспекты систематики, морфологии и потенциальной опасности этих насекомых для человека.

Историческое восприятие: овод в науке и культуре

Интерес к оводам наблюдается с древности как со стороны обывателей, так и среди натуралистов. В XVII веке нидерландский натуралист Ян Сваммердам в своём труде *"Библия природы"* описал оводов как отдельный тип насекомых, что отражает сложность их изучения в ту эпоху. Смешение научных наблюдений и фольклорных представлений породило образ овода как опасного существа, а его личинок — как внутритканевых паразитов, представляющих серьёзную угрозу человеку. В данной публикации предпринята попытка рассмотреть эти утверждения с позиции современной биологии.Систематическое положение

Оводы — это крупные, густо опушённые двукрылые насекомые, относящиеся к классу насекомых, типу членистоногих. Они являются паразитами на личиночной стадии и включаются в отряд Diptera (двукрылые). На территории России представители этой группы в основном паразитируют на млекопитающих, включая домашних и диких животных. В редких случаях личинки обнаруживаются у человека, но такие ситуации являются скорее исключением. В зависимости от локализации личинок внутри организма хозяина, оводы делятся на три семейства: - кожные (Dermatobia), - желудочные (Gasterophilus), - полостные (Cephalopina). Перед изучением особенностей жизненного цикла этих насекомых следует кратко охарактеризовать морфологические признаки представителей отряда Diptera.Морфологические особенности

Оводы, как и слепни, а также многие другие мухи, относятся к отряду двукрылых, одному из самых крупных и морфологически разнообразных отрядов насекомых. На сегодняшний день описано свыше 80 000 видов двукрылых, однако предполагается, что реальное число видов значительно превышает эту цифру. В России насчитывается не менее 20 000 видов; например, в пределах Ленинградской области зарегистрировано более 3 000 видов. Двукрылые характеризуются наличием одной пары перепончатых передних крыльев, тогда как задняя пара трансформирована в специализированные органы равновесия — жужжальца. У оводов также присутствует данная структурная особенность. Грудной отдел состоит преимущественно из средней груди (mesothorax), которая у представителей отряда хорошо развита и несёт основные элементы крылового аппарата. Личинки двукрылых, как правило, безногие. У ряда видов голова редуцирована. Фаза куколки часто протекает внутри плотного образования, называемого ложнококоном.Голова овода соединена с грудным отделом тонким перешейком, что обеспечивает высокую подвижность, свойственную многим представителям Diptera. Основной орган питания — хоботок, структура которого может существенно различаться у разных видов. У большинства мух он приспособлен для слизывания жидкой пищи или сосания. В отряде двукрылых известно не менее пяти морфологических модификаций ротового аппарата. Хоботок состоит из следующих элементов: - верхней губы (labrum), - подглоточника со слюнным протоком, - нижней губы (labium), которая расширяется на вершине и образует сосательные лопасти — лабеллы. У оводов ротовые органы частично редуцированы, что связано с тем, что взрослые особи не питаются и живут сравнительно недолго.

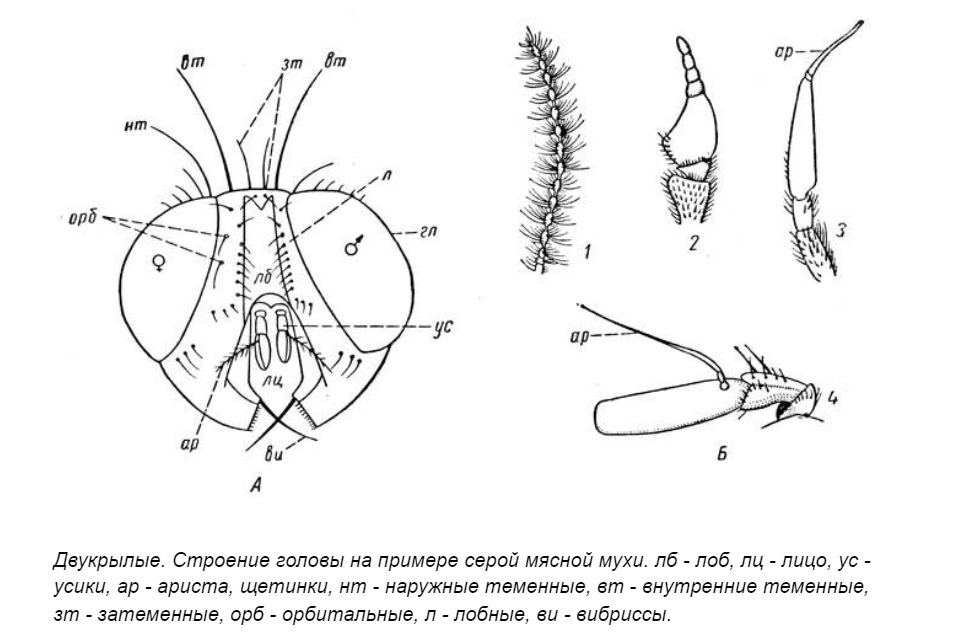

Фасеточные глаза занимают значительную часть головы. У самцов они часто соприкасаются. Также имеются глазки в числе двух или трёх, хотя у некоторых видов они отсутствуют. Область между глазами подразделяется на лоб (выше антенн) и лицо (ниже антенн). На голове расположены разнообразные щетинки, играющие роль в систематике: лобные, теменные, затылочные и вибриссы. Их расположение (хетотаксия) часто используется как таксономический признак. Антенны могут быть длинноусыми (многочлениковыми) или короткоусыми (трёхчлениковыми). У последних третий членик иногда имеет кольчатую структуру или оснащён придатком — аристой.

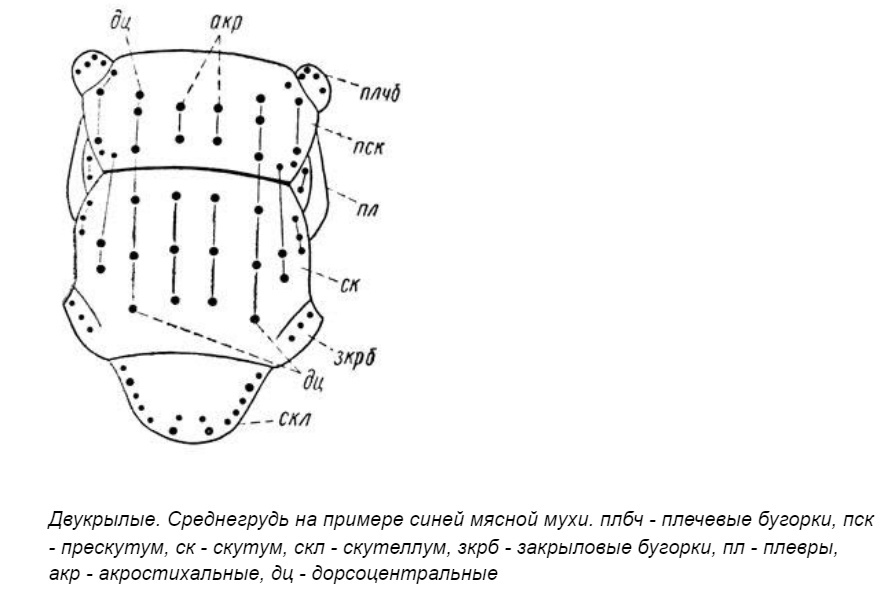

Грудной отдел у двукрылых сформирован за счёт слияния трёх сегментов, где

особенно развитым является среднегрудной. Он подразделяется на несколько

областей, таких как прескутум, скутум и скутеллум. Боковые части грудного

отдела (плевры) включают склериты: эпистерн и эпимер. Эти элементы, как и

щетинки, применяются в систематике.

Грудной отдел у двукрылых сформирован за счёт слияния трёх сегментов, где

особенно развитым является среднегрудной. Он подразделяется на несколько

областей, таких как прескутум, скутум и скутеллум. Боковые части грудного

отдела (плевры) включают склериты: эпистерн и эпимер. Эти элементы, как и

щетинки, применяются в систематике.

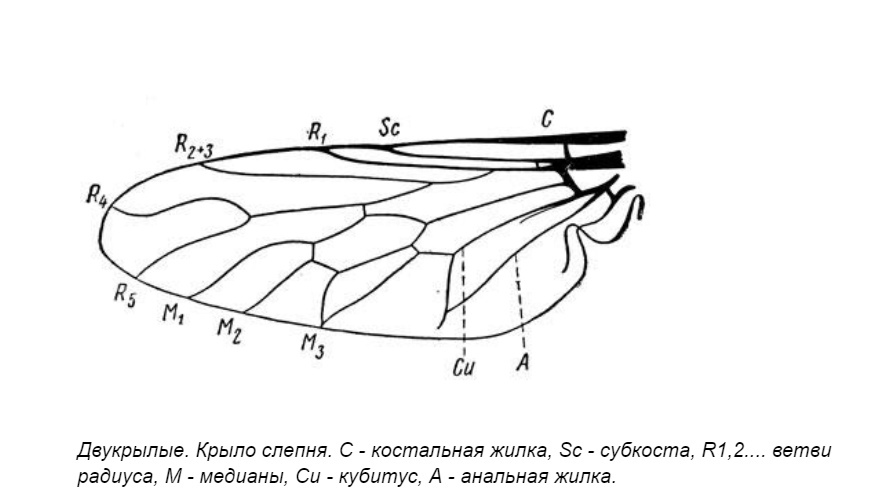

Крылья представляют собой перепончатые образования, содержащие относительно

малое число поперечных жилок. Основную опору составляет костальная жилка,

проходящая вдоль переднего края крыла. Остальная структура включает радиус,

медиану, кубитус и анальные жилки. У представителей высших двукрылых

наблюдается выраженная костализация — смещение жилок к переднему краю. Задняя

пара крыльев редуцирована и замещена органами равновесия — жужжальцами.

Крылья представляют собой перепончатые образования, содержащие относительно

малое число поперечных жилок. Основную опору составляет костальная жилка,

проходящая вдоль переднего края крыла. Остальная структура включает радиус,

медиану, кубитус и анальные жилки. У представителей высших двукрылых

наблюдается выраженная костализация — смещение жилок к переднему краю. Задняя

пара крыльев редуцирована и замещена органами равновесия — жужжальцами.

Конечности двукрылых оснащены коготками и присосками, а у некоторых видов между коготками имеется дополнительная структура — эмподий, служащая для надёжного закрепления на различных поверхностях. Брюшко состоит из четырёх до десяти видимых сегментов. У самцов завершающий сегмент несёт сложный генитальный аппарат — гипопигий, строение которого активно используется при систематической идентификации представителей отряда. Истинный яйцеклад у двукрылых утрачен; его функцию выполняет вторичный яйцеклад, сформированный из модифицированных вершинных сегментов брюшка.

Внутреннее строение двукрылых также демонстрирует специфические черты. Пищевод имеет ответвления, ведущие в зоб — резервуар для хранения пищи. Мышечный желудок у большинства представителей либо отсутствует, либо не имеет зубцов и представлен лишь мышечными стенками. У длинноусых двукрылых нервная система сегментирована: имеется три грудных и семь брюшных ганглиев. У высокоорганизованных форм происходит их слияние в единый узел, что свидетельствует о тенденции к централизации нервной регуляции.

Размножение у двукрылых может происходить как с откладыванием яиц, так и с рождением живых личинок. В качестве субстрата для кладки используются самые разнообразные среды: почва, вода, поверхности растений, тела животных, а также разлагающиеся органические вещества. Яйца чаще всего белые, веретеновидные, с характерной продольной бороздой. Личинки, как правило, аподы (безногие) и имеют редуцированную голову, что делает их внешне безголовыми.

Дыхательная система личинок включает две главные продольные трахеи, заканчивающиеся на задней поверхности тела парой крупных дыхалец. Ротовой аппарат представлен двумя хитинизированными крючьями, предназначенными для разрыва тканей. Куколка может быть свободной либо находиться внутри последней личиночной шкурки, образующей защитный пупарий — в этом случае она считается скрытой. При выходе взрослого насекомого из куколки оболочка вскрывается либо продольно (прямошовные), либо по кольцу (круглошовные), формируя своеобразную «крышечку».

Питание двукрылых варьирует в широком диапазоне. Многие виды в имагинальной и личиночной стадиях потребляют разлагающиеся органические вещества как растительного, так и животного происхождения, способствуя ускоренной переработке биологических остатков. Существуют паразитические формы, включая кровососущих видов и облигатных паразитов, чьи личинки развиваются внутри тел или полостей других животных, включая человека. У кровососущих видов развитие яиц зависит от приёма крови, что известно как гонотрофический цикл. Среди двукрылых встречаются и хищные формы, причём охотничье поведение может наблюдаться как у имаго, так и у личинок. Также широко распространены растительноядные формы, однако колюще-сосущие ротовые аппараты, способные прокалывать ткани растений и высасывать сок, у двукрылых отсутствуют. Некоторые виды питаются нектаром и пыльцой.

Отряд двукрылых достиг выдающегося уровня морфо-физиологической специализации и по праву считается одним из наиболее развитых в классе насекомых. По сложности поведения и инстинктов они уступают лишь отдельным представителям перепончатокрылых.Оводы: специализированные паразиты

После рассмотрения общих черт морфологии двукрылых, можно перейти к изучению конкретных представителей — оводов, известных своими уникальными адаптациями к паразитированию в стадии личинки. Существенная особенность этих насекомых заключается в том, что взрослые особи не питаются, поскольку их ротовые органы недоразвиты. Вследствие этого продолжительность жизни имаго ограничена запасами питательных веществ, накопленных в личиночной стадии, и, как правило, не превышает нескольких суток. Почти каждый вид оводов специализирован на одном или нескольких близкородственных видах млекопитающих, и случаи развития на «чужих» хозяевах крайне редки и, как правило, заканчиваются гибелью личинки.Первой группой, заслуживающей рассмотрения, являются подкожные оводы. Их личинки развиваются под кожей хозяев. У видов, паразитирующих на мелких млекопитающих, цикл развития протекает быстро, и личинки не совершают миграций. У крупных животных, напротив, личинки проходят длительный путь от места внедрения до спины, где они формируют характерные подкожные опухоли — желваки. Из них наружу выходит дыхательный свищ, обеспечивающий личинке доступ к воздуху. По завершении развития личинка покидает тело хозяина и окукливается в почве.

Оводы обладают удивительной способностью к синхронизации жизненного цикла. Хотя личинки выходят из тела хозяина в разное время, развитие куколок регулируется таким образом, что массовое появление взрослых особей происходит одновременно. Это обеспечивает максимальные шансы на спаривание. В умеренной климатической зоне массовый вылёт взрослых особей наблюдается в утренние часы — примерно с 7:30 до 8:30. Взрослые особи собираются в одних и тех же местах, таких как вершины холмов или определённые участки дорог, причём предпочтение отдается стабильным географическим ориентирам.

Самки подкожных оводов чрезвычайно активны в поисках хозяев и способны долгое время преследовать животных. Во время лёта оводов доение коров возможно только в воде, поскольку в такой ситуации насекомые избегают атак. Подобные нападения оказывают серьёзное влияние на поведение и физиологическое состояние животных, в частности, вызывают значительное снижение удоев.

Удивительный цикл развития имеет бычий овод ( Hypoderma bovis ).

Данный вид широко распространён на территории Европы, Северной Африки и Азии.

Самки откладывают яйца в волосяной покров животных, преимущественно в области

конечностей. Основным хозяином выступает крупный рогатый скот. Спустя

четыре–шесть суток из яиц появляются личинки, которые проникают под кожу

животного и начинают сложную миграцию по соединительной ткани. Постепенно они

продвигаются к пищеводу, где внедряются в его подслизистый слой, затем

перемещаются к позвоночному столбу. Пройдя через ножки диафрагмы, личинки

проникают в спинномозговой канал и оказываются под твёрдой мозговой оболочкой.

В дальнейшем они выходят из позвоночного канала и локализуются под кожей в

области спины, где продолжается их развитие. В месте нахождения личинок

формируются припухлости, часто с признаками воспаления и гнойного процесса. В

этих участках кожи образуются отверстия, через которые зрелые личинки выходят

наружу, падают на землю и формируют ложный кокон.

Данный вид широко распространён на территории Европы, Северной Африки и Азии.

Самки откладывают яйца в волосяной покров животных, преимущественно в области

конечностей. Основным хозяином выступает крупный рогатый скот. Спустя

четыре–шесть суток из яиц появляются личинки, которые проникают под кожу

животного и начинают сложную миграцию по соединительной ткани. Постепенно они

продвигаются к пищеводу, где внедряются в его подслизистый слой, затем

перемещаются к позвоночному столбу. Пройдя через ножки диафрагмы, личинки

проникают в спинномозговой канал и оказываются под твёрдой мозговой оболочкой.

В дальнейшем они выходят из позвоночного канала и локализуются под кожей в

области спины, где продолжается их развитие. В месте нахождения личинок

формируются припухлости, часто с признаками воспаления и гнойного процесса. В

этих участках кожи образуются отверстия, через которые зрелые личинки выходят

наружу, падают на землю и формируют ложный кокон.

Северный подкожный овод (Oedemagena tarandi) паразитирует преимущественно на северных оленях и примечателен своей продолжительной миграцией в теле хозяина. В зимний период северных оленей перегоняют в южные районы, где личинки завершают развитие, покидают организм и попадают в почву. Весной, после возвращения стад на север, из куколок вылупляются взрослые насекомые, способные к дальним перелётам с целью повторного заражения. Самки северного подкожника следуют за оленями, пока не достигают привычной ареальной зоны. При посадке на шерсть животного они откладывают яйца, что вызывает сильное беспокойство у оленей. Животные сбиваются в группы, пытаются обороняться или убежать. Однако после длительной гонки они обессиливают и становятся уязвимыми к нападениям. Самка садится на землю, пятится задом, пока яйцеклад не коснётся шерсти животного, после чего начинается откладка. Одна самка может отложить до 650 яиц. Уровень инвазии крайне высок: у одного оленя может развиваться в среднем до 200 личинок, а в отдельных случаях — до 1000–1500.

Желудочные оводы характеризуются адаптацией к паразитированию в различных отделах пищеварительного тракта животных.

Самки откладывают яйца на участки волосяного покрова, преимущественно в области губ, щёк и межчелюстного пространства. При таком способе заражения личинки самостоятельно достигают ротовой полости и проникают в желудок. Некоторые виды размещают яйца в тех местах, которые животное часто чешет зубами. В этих случаях личинки остаются в оболочке яйца и сохраняют жизнеспособность до 90–250 дней. За этот период животное может случайно проглотить яйца при расчесывании, после чего в ротовой полости из них выходят личинки. Однако значительная часть из них повреждается или погибает, не достигнув желудка. В связи с этим данным видам присуща высокая плодовитость — они лидируют по количеству отложенных яиц среди оводов. После проникновения в организм личинки мигрируют в желудок или кишечник, где прикрепляются к слизистой с помощью ротовых крючков и питаются слизью и кровью. По завершении развития они выходят наружу с фекалиями и окукливаются в почве.

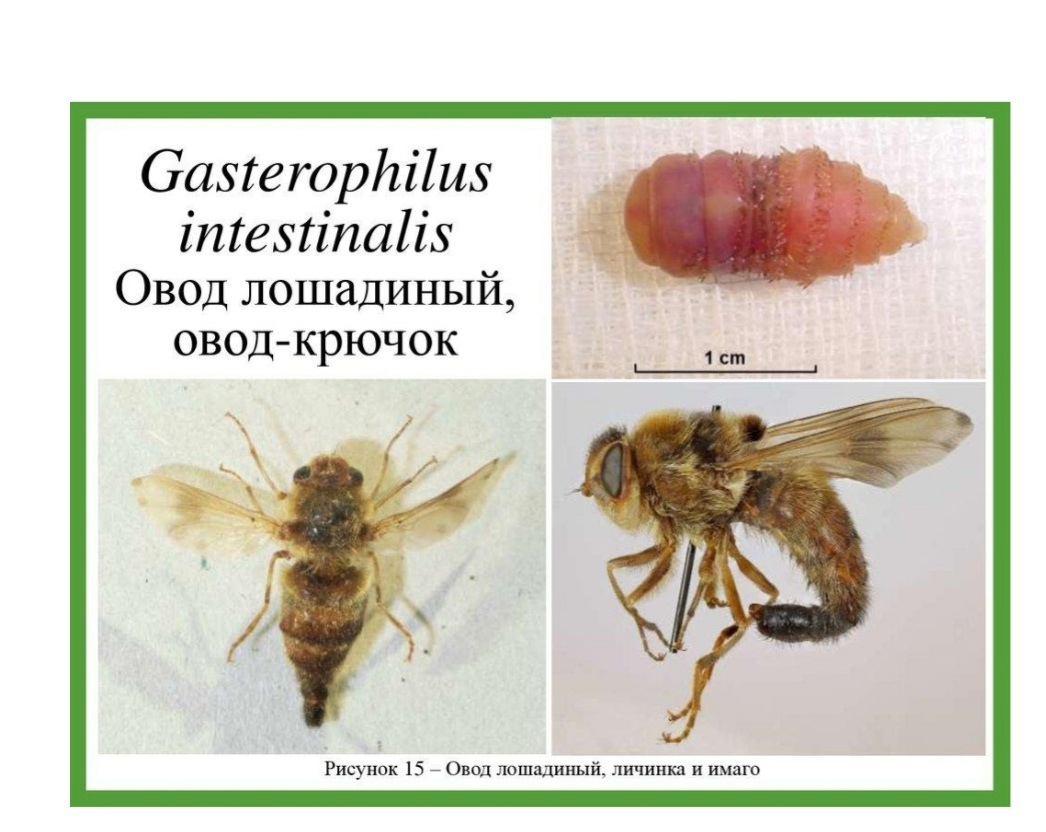

Одним из наиболее распространённых желудочных оводов является овод-крючок (Gastrophilus intestinalis). Этот вид отличается крупными размерами (до 15 мм), желтовато-бурым телом и пятнистыми крыльями. Грудь покрыта светло-жёлтыми или буроватыми волосками, а на брюшке преобладают соломенно-жёлтые с примесью тёмных волосков. Личинки данного вида паразитируют преимущественно на лошадях и ослах. Самки

прикрепляют яйца к участкам шерсти, которые животное активно расчёсывает.

Через 7–16 суток личинки готовы к вылуплению, но выходят только после

механического воздействия — когда животное касается яйца языком или зубами.

Затем личинки внедряются в ткани языка и в течение месяца развиваются. После

линьки они мигрируют в желудок. В местах их локализации часто формируются язвы

слизистой оболочки, что приводит к истощению животного.

Личинки данного вида паразитируют преимущественно на лошадях и ослах. Самки

прикрепляют яйца к участкам шерсти, которые животное активно расчёсывает.

Через 7–16 суток личинки готовы к вылуплению, но выходят только после

механического воздействия — когда животное касается яйца языком или зубами.

Затем личинки внедряются в ткани языка и в течение месяца развиваются. После

линьки они мигрируют в желудок. В местах их локализации часто формируются язвы

слизистой оболочки, что приводит к истощению животного.

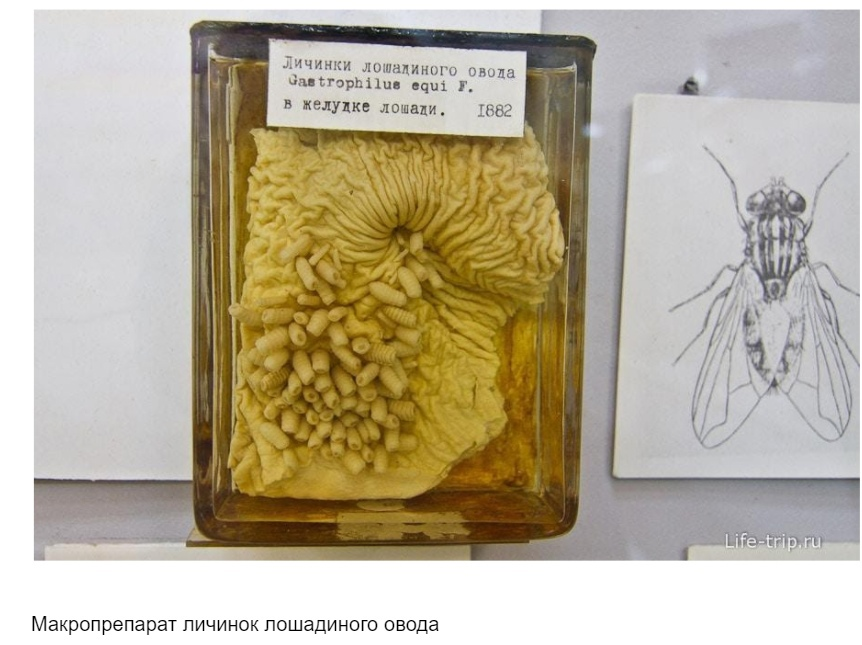

В месте прикрепления личинок нередко развивается гнойное воспаление. В желудке поражённого животного можно обнаружить от 50 до 100 личинок. В отдельных случаях они формируют скопления, напоминающие ячеистые структуры. Зрелые личинки покидают организм с калом и далее окукливаются в почве.

Овод-усколей (G. haemorrhoidalis) имеет чёрное тело с дымчатыми крыльями. Голова покрыта жёлто-оранжевыми волосками, передняя часть груди — рыжими, а основание брюшка — белым пушением. Кончик брюшка рыжеватый. Средняя длина тела — около 12 мм. Основными хозяевами являются лошади, однако зафиксированы случаи заражения и человека. Самки желудочных оводов откладывают яйца преимущественно на волоски в области

губ животного-хозяина. По некоторым данным, они способны внедрять яйца

непосредственно в кожный покров при помощи специализированного заострённого

отростка. Вылупившиеся личинки до первой линьки развиваются в ротовой полости,

после чего мигрируют в желудок. Финальная стадия их развития происходит в

прямой кишке, где личинки прикрепляются к её стенке и могут находиться там

продолжительное время. Именно такая локализация и послужила основой для их

латинского наименования.

Самки желудочных оводов откладывают яйца преимущественно на волоски в области

губ животного-хозяина. По некоторым данным, они способны внедрять яйца

непосредственно в кожный покров при помощи специализированного заострённого

отростка. Вылупившиеся личинки до первой линьки развиваются в ротовой полости,

после чего мигрируют в желудок. Финальная стадия их развития происходит в

прямой кишке, где личинки прикрепляются к её стенке и могут находиться там

продолжительное время. Именно такая локализация и послужила основой для их

латинского наименования.

Среди представителей желудочных оводов особое место занимает травняк (Gasterophilus pecorum) — паразит, поражающий лошадей и ослов. В отличие от других видов, он откладывает яйца не на шерсть животных, а на траву. Это существенно снижает вероятность попадания яиц в организм хозяина, поскольку заражение происходит лишь при поедании заражённой растительности. В условиях высокой потери яиц самка компенсирует это крайне высокой плодовитостью — за одну кладку может быть отложено до 2500 яиц.

Носоглоточные оводы составляют отдельное семейство, заслуживающее особого внимания. Все виды этого семейства характеризуются живорождением. Однако процесс развития личинок до жизнеспособного состояния завершается уже после выхода самки из куколки. В течение трёх недель самка находится в состоянии неподвижности, в этот период в её теле развиваются личинки. Только после их созревания начинается активный поиск подходящего хозяина. Самка выбрасывает личинок в носовую полость животного. В условиях высокой чувствительности личинок к пересушиванию, одновременно с ними выделяется специфическая жидкость, обеспечивающая кратковременную защиту от высыхания. За это время личинка должна попасть на слизистую оболочку и прикрепиться к ней.

Некоторые виды животных выработали адаптивные механизмы защиты от носоглоточных оводов. Так, в периоды их массового лета они намеренно вдыхают пыль или песок, снижая влажность в носовых ходах и тем самым предотвращая прикрепление личинок.

В умеренном климате зима переживается личинками, находящимися в стадии раннего развития. Весной и летом завершается их рост, и зрелые личинки покидают организм через ноздри. Паразитируя в носовых и глоточных полостях, эти личинки могут вызывать симптомы, напоминающие сап.

Особую угрозу представляет овечий овод, или кручак (Oestrus ovis), также относящийся к носоглоточным. Развитие его личинок происходит в носовой полости овец. Оттуда паразиты могут проникать в лобные синусы и полости у основания рогов. В тяжёлых случаях наблюдается разрушение решётчатой кости с проникновением в полость черепа и раздражением структур головного мозга, что сопровождается припадками, известными как ложная вертячка. Жизненный цикл самки овечьего овода длится до 25 суток. Из них первые 12–20

суток уходят на формирование личинок в теле. После этого самка стремительно

ищет подходящего хозяина. Задержка в поиске может привести к гибели самки

из-за самопроникновения личинок в её ткани. Одна самка может произвести до 500

личинок за период своей активности.

Жизненный цикл самки овечьего овода длится до 25 суток. Из них первые 12–20

суток уходят на формирование личинок в теле. После этого самка стремительно

ищет подходящего хозяина. Задержка в поиске может привести к гибели самки

из-за самопроникновения личинок в её ткани. Одна самка может произвести до 500

личинок за период своей активности.

Если в носовых или лобных пазухах овцы развивается более 50 личинок, может возникнуть тяжёлое патологическое состояние — ложная вертячка. При этом животное совершает круговые движения и вскоре погибает. В случаях проникновения личинок в дыхательные пути смерть наступает от ассоциированной пневмонии.

Овод — опасен ли он для человека?

Хотя человек не является естественным хозяином для личинок овода, медицинская практика фиксирует немало случаев, связанных с этим паразитом. Наиболее часто регистрируется заражение личинками бычьего овода (Hypoderma bovis), откладывающего яйца с ножкообразными отростками, прикрепляемыми к шерсти крупного рогатого скота, преимущественно на нижних конечностях. Известны случаи обнаружения личинок этого вида в глазных структурах человека, куда они проникли в ходе миграции по организму.

В 1932 году в СССР был описан случай офтальмомиаза у ребёнка, связанный с личинкой овода на стадии пищеводного развития. Патология сопровождалась выраженным болевым синдромом, кровоизлиянием, отёком века и височной области, что приводило к полному закрытию глаза. У больного наблюдались приступы, напоминающие энофтальм. На третьем приёме был обнаружен струп, под которым находилась сформированная личинка. В медицинской литературе зафиксированы также случаи локализации личинок в деснах, щеках, веках и других частях тела, включая дорсальную поверхность полового члена. В ряде случаев источником заражения становились овечьи оводы, о чём сообщалось в Туркмении и Таджикистане.

Также зафиксированы случаи паразитирования желудочных оводов в желудке человека. Несмотря на то что путь заражения в этих случаях не установлен, существуют описания проникновения личинок в подкожную клетчатку. Личинка внедряется в эпидермис и перемещается под кожей, вызывая зуд и жжение, а также оставляя извилистый подкожный ход, видимый снаружи как красноватая полоска.

Заражение может происходить двумя способами:

- через контакт влажного тела человека с шерстью лошади, на которой находятся яйца с развитыми личинками;

- посредством непосредственного откладывания самкой яиц на волосы человека.

В обоих случаях личинки, покинув яйцо, внедряются в эпидермис и начинают миграцию. Заболевание протекает в лёгкой форме, однако вызывает тревогу. Лечение заключается в вскрытии конца хода и механическом удалении паразита.

Среди миазов человека, вызываемых полостными оводами, наиболее значимыми являются случаи, вызванные русским (Rhinoestrus purpureus) и овечьим (Oestrus ovis) оводами. Оба вида являются живородящими. Во время полёта самка выбрасывает струю личинок, целясь в ноздри животных или в глаза человека. Это явление известно в народе как «муха плюёт червями». Попадание личинок в глаза сопровождается болью, слезотечением и воспалением конъюнктивы. При отсутствии своевременного удаления паразит может повредить ткани глаза и привести к гнойному воспалению.

Тело личинки русского овода ( Rhinoestrus purpureus ) имеет уплощённую и удлинённую форму, достигая в длину около одного миллиметра. Головной сегмент разделён на две половины, каждая из которых снабжена стяжковидным бугорком. На этих бугорках располагаются хорошо развитые, изогнутые в форме когтей крючья, направленные вершинами в стороны. Между основаниями этих крючьев находится ротовое отверстие. Брюшная сторона тела покрыта короткими шипиками, расположенными в три–четыре поперечных ряда на каждом сегменте. Боковые поверхности члеников несут пучки длинных волосков, а завершающий сегмент тела оканчивается веерообразным образованием из десяти–одиннадцати утолщённых шипиков. Аналогичная структура присутствует также на спинной стороне тела.

У взрослой личинки наблюдается интенсивная красная окраска, которая по мере приближения к стадии окукливания постепенно утрачивается. Тело личинки приобретает эллиптическую форму, достигая 17,5 мм в длину и около 7 мм в ширину. Спинная поверхность сильно выпуклая, а сегменты брюшной стороны частично, а в отдельных случаях и спинной, вооружены шиповидными образованиями.

Личинка овечьего овода внешне очень похожа на личинку русского овода, включая сопоставимые размеры. Её тело имеет форму усечённого конуса: передняя часть шире, задняя — уже. Основное морфологическое различие между этими видами заключается в строении заднего сегмента. У овечьего овода задний конец тела окружён венчиком из двадцати двух крупных крючьев, расширенных у основания, что позволяет достоверно дифференцировать личинок по видам.

Благодаря специфическому строению кутикулы, личинки как русского, так и овечьего овода обладают выраженной способностью к фиксации на слизистых оболочках, включая конъюнктиву глаза. Это возможно даже при кратковременном контакте. В случае паразитарного поражения глаза применяется местная анестезия с последующим промыванием раствором борной кислоты. При плотной фиксации личинки к слизистой оболочке её извлечение осуществляется при помощи пинцета или специальной хирургической ложечки.Пришло время подвести итоги.

Имаго — взрослая форма овода — обладает рудиментарным ротовым аппаратом и, следовательно, не способен прокусывать кожу или передавать инфекционные заболевания , в отличие от таких кровососущих насекомых, как комары и слепни .Личиночные стадии оводов действительно являются паразитами, однако случаи заражения человека являются редкими .

Наибольшую эпидемиологическую значимость представляют полостные формы оводов , личинки которых могут внедряться в конъюнктиву глаза и вызывать офтальмомиаз. Тем не менее, даже в случае развития подобной патологии, паразит легко удаляется хирургическим путём при своевременной диагностике.

Во всём остальном же справедливо будет следующее выражение: не так страшен овод, как молва о нём, но, тем не менее, не стоит пренебрегать этой опасностью!

2. Биология. Эволюция. Экосистема. Биосфера. Человечество. / Под ред. акад. РАМН проф. Ярыгина В.Н. Т. 2. — М.: Высшая школа, 2010.

3. Брэм А.Э. Жизнь животных. Т. 3. — М.: Терра, 1992.

4. Горностаев Г. Н. Насекомые. Энциклопедия природы России. — М.: ABF, 1998.

5. Жизнь животных. Беспозвоночные. Т. 3 / Под ред. действительного члена АН СССР Зенкевича Л.А. — М.: Просвещение, 1969.