«Выживает сильнейший», «жизнь – это борьба», «выживать – значит, бороться» — эти выражения стали основой для понимания законов природы, которые мы усваиваем ещё в школьные годы. Действительно, если обратить внимание на окружающий мир, будь то в реальности или через экран, мы можем заметить постоянное противостояние: животных между собой за ресурсы, растения за место под солнцем, животных и растений за право быть съеденными или съесть, а также борьбу живых существ с болезнями, природными катаклизмами, неживой природой и человеком. Однако, углубляясь в изучение биологических процессов, мы приходим к выводу, что борьба далеко не всегда является главным, хотя и важным механизмом в природе.

Тем не менее, в некоторых случаях противостояние действительно выходит на передний план. У животных поздних таксономических групп на исход конфликта могут оказывать влияние такие факторы, как возраст, пол, индивидуальные особенности (например, прошлое животного, пережитые болезни и лишения), климатические условия и доступные ресурсы. Скажете, какие подручные средства могут быть у тигра? Ландшафт, наличие деревьев и прочие природные элементы — это тоже можно считать подручными средствами. Однако у микробов нет таких «средств». Их столкновения происходят в наиболее «чистом» виде — организм против организма, колония против колонии. Это своего рода биологическая борьба, достойная внимания. Об этом и пойдет речь в статье.

Взаимодействия микроорганизмов можно условно разделить на три типа:

-

Нейтральные или симбиотический нейтрализм, когда ни один из микробов не оказывает значительного воздействия на другого. Однако правильнее будет называть их «условно нейтральными», поскольку продукты жизнедеятельности одного организма рано или поздно могут привести к гибели или изменению другого.

-

Симбиоз (чаще всего комменсализм) — это когда один из организмов использует вторичные метаболиты (или продукты жизнедеятельности) другого микроорганизма или химически преобразованный им субстрат.

-

Антагонизм — наиболее широкий спектр взаимодействий между микробами. Он может проявляться от гиперпаразитической активности (когда один организм питается другим) до выделения в окружающую среду антибиотиков. Именно так, наблюдая за тем, как плесень подавляла другую плесень, был открыт пенициллин.

Далее нам предстоит подробнее рассмотреть несколько ключевых терминов.

Вторичные метаболиты — это вещества, которые организм производит, но которые не являются жизненно важными для его существования. Состав и количество этих веществ зависят от условий жизни и питания организма. Обычно такие вещества являются побочными продуктами, которые могут накапливаться внутри клеток или выбрасываться в окружающую среду. Например, гемоглобин в крови человека — это первичный метаболит, а соли, содержащиеся в слезах и поте, — вторичные.

Антагонизм в микробиологии описывает тип взаимодействий между микроорганизмами, при котором один штамм подавляет или замедляет рост другого. Такие антагонистические взаимоотношения между бактериями были впервые отмечены Луи Пастером. Позже Илья Мечников предложил использовать антагонизм между бактериями для пользы человека. Например, он рекомендовал применять молочнокислые бактерии для подавления активности гнилостных микроорганизмов в кишечнике, так как продукты их жизнедеятельности сокращают продолжительность жизни.

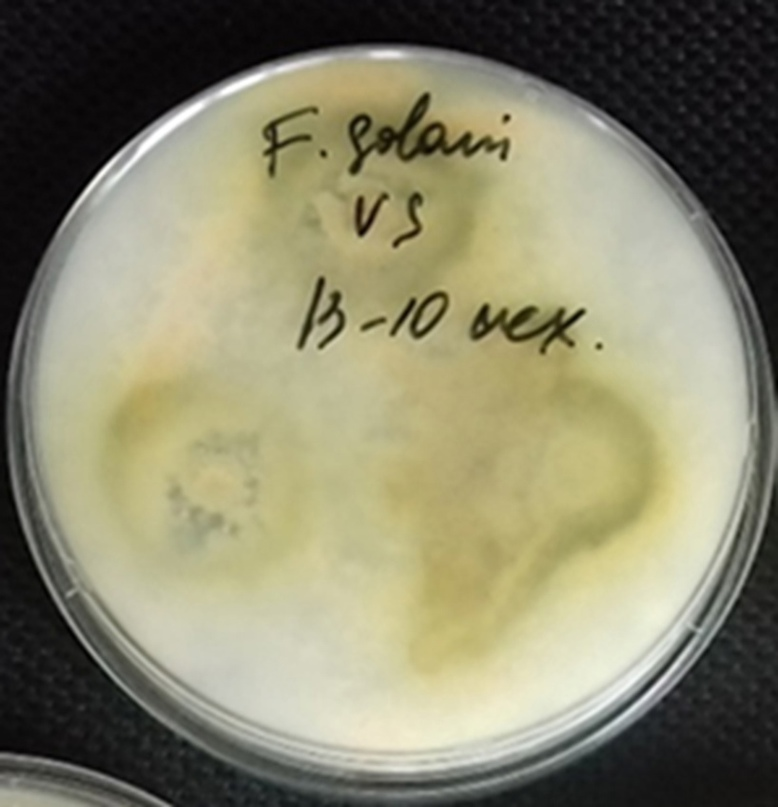

Антагонизм проявляется не только среди близкородственных видов микроорганизмов, но и между таксономически далекими группами — родами, семействами и даже царствами. Особенно заметно антагонизм проявляется между различными видами бактерий и грибов. В условиях совместного роста (когда оба организма оказываются в одной среде, подходящей для них) антагонизм может проявляться в двух основных формах:

-

Антагонизм или гиперпаразитизм — подавление соперника через выделение в среду биологически активных веществ, таких как ферменты, токсины или антибиотики.

-

Антибиоз (или фаговая активность) — использование противника в качестве питательного субстрата. Это характерно для многих грибов и грибоподобных бактерий.

Как это работает?

В целом, механизм взаимодействия можно описать следующим образом: на неосвоенную территорию приходят две группы. Их численность примерно одинаковая, и каждая группа постепенно пополняет свои ряды за счет местных жителей. Обе группы стремятся захватить для себя наибольшую часть территории с её ресурсами, и какое-то время они просто сосуществуют, не пересекаясь. Но вот, когда обе группы захватывают большую часть области, начинается активное противостояние.

В этот момент каждая из групп начинает использовать имеющееся оружие — кто-то вооружен копьями, кто-то кислотой, кто-то строит баррикады, а кто-то роет окопы. Найдутся и те, кто использует более экзотические способы борьбы — например, нападут те, кто будет вцепляться в противника или бросать гранаты с химическим содержимым. Это все будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не уничтожит другую или не исчерпает ресурсы.

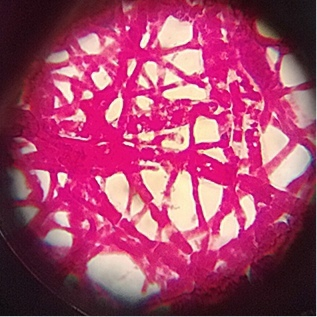

Если перевести это на язык микробиологии, то аналогом копий будут трихоцисты — длинные «иглы», часто содержащие токсины или ферменты. Иногда в роли оружия выступают реснички или жгутики, которые клетки выбрасывают, превращая своего врага в ежа. Подобное оружие активно используется инфузориями.

Кислота – это литические ферменты, которые микроорганизмы используют для разрушения клеточных стенок своих жертв. Эти ферменты играют ключевую роль в процессе добычи питательных веществ и являются универсальным механизмом борьбы, широко применяемым большинством микробов. Гранаты – это летучие споры, которые могут проникать на чужую территорию, где они прорастают либо в областях с ослабленным противником, либо прямо на нем.

Этот механизм широко используется плесневыми грибами, особенно видами Aspergillus и Penicillium.

– Это известная проблема для студентов-микробиологов, когда споры грибов проникают в чашки Петри с опытами. Невнимательность в стерилизации среды или при работе с чашками может способствовать распространению этих спор в лаборатории.

Баррикады – это мицелиальные структуры, которые создают грибы для защиты от противников, использующих литические ферменты. Эти мицелиальные «стены» порой достигают таких размеров, что их можно увидеть невооруженным глазом.

Упырями называют гиперпаразитов, которые не только обрастают, но и разрушают своего противника. В этом им помогает либо прочная оболочка, как у грибов, либо высокая скорость роста, как у стрептомицетов.

Войны на микробном уровне были известны людям еще до изобретения микроскопа. Антагонизм микроорганизмов играет важную роль в сохранении продуктов, таких как сыр, квас, кефир, вино и квашеные овощи, предотвращая их порчу. Этот процесс также способствует улучшению полезных свойств молочных продуктов, таких как йогурты, которые могут подавлять рост кишечной палочки и гнилостных грибков.

Пенициллин был использован еще в древнем Египте. Антагонизм микроорганизмов активно используется и в биологической деконтаминации, которая включает очищение продуктов, водоемов с сточными водами и почвы от вредных микробов. В биофильтрах для аквариумов и бассейнов также применяют антагонистические бактерии и грибы. Эти методы используются и в сельском хозяйстве, где биологические препараты с ростостимулирующим и фунгицидным эффектом становятся основой эффективных решений для борьбы с вредителями и болезнями растений.

Микробиология – это увлекательная и динамичная наука, которая открывает новые горизонты в понимании мира микробов.

Источники

Новикова И.И., Бойкова И.В., Павлюшин В.А., Зейрук ВН., Васильева СВ., Деревягина М.К. Биологическая эффективность препаративных форм на основе микробов-антагонистов для защиты картофеля от болезней при вегетации и хранении //Вестник защиты растений. 2015. №86 (4). С. 12-19.

Тихонов И.В., Рубан Е.А., Грязнева Т.Н. Биотехнология. // под ред. акад. РАСХН Воронина Е.С. СПб.: ГИОРД, 2008. 704 с.

Прозоркина Н.В., Рубашкина Л.А. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии. / Ростов-на-Дону: «Феникс». 2002. 135 с.

Garrod, L. P. Relative Antibacterial Activity of Three Penicillins (англ.) // British Medical Journal : journal. — 1960. — Vol. 1, no. 5172. — P. 527—529

https://biofirst.3dn.ru/photo/4-0-3-3