Многие считают, что медицина Древней Греции связана исключительно с Гиппократом и его косской школой. Однако это упрощённое представление. Эллада подарила миру множество выдающихся врачей, которые заложили основы научной медицины и оставили после себя значительный корпус текстов, описывающих врачевателей как рационально мыслящих учёных, далёких от религиозного мистицизма. Эти люди ставили перед собой те же вопросы, что и современные исследователи медицины, пытаясь решать их в рамках материалистических представлений своего времени.

История медицины Древней Греции начинается с расцвета цивилизации Крита, что совпадает с развитием Хараппской цивилизации в Индии. Исследования подтверждают наличие культурных связей между Индией и Средиземноморьем, а также сходство между цивилизациями Крита и Хараппы.

Основными источниками по медицине Древней Греции служат поэмы Гомера «Иллиада» и «Одиссея», а также «Сборник Гиппократа» и «История» Геродота. В поэмах Гомера упоминаются 141 повреждение тела и конечностей, включая поверхностные и проникающие раны, ушибы и нагноения, возникающие из-за укусов ядовитых змей. Лечение ран включало извлечение стрел и других инородных тел, выдавливание крови, применение болеутоляющих и гемостатических средств из растительных материалов, а также наложение повязок.

Помимо травматических повреждений, в текстах Гомера описываются эпидемии заболеваний, многие современные исследователи связывают с чумой. Также упоминаются случаи сумасшествия героев, меланхолия Беллерофона, рождение жизнеспособного ребёнка на седьмом месяце беременности, использование серных окуриваний для профилактики заболеваний и лечение с использованием серы. Эти темы стали основой для анатомической терминологии, которая вошла в современный медицинский язык.

В период расцвета полисов в Древней Греции развивается храмовое врачевание, которое сочеталось с эмпирическим подходом. Храмы, посвящённые Асклепию, стали известны как Асклепионы. Самым величественным из них считалось святилище Асклепия в Эпидавре.

Асклепионы стали центрами врачевания, сочетая магические и эмпирические методы лечения. На территории святилища Асклепия в Эпидавре находился минеральный источник, а также кипарисовая роща, воздух которой считался целебным. В ходе археологических раскопок были найдены многочисленные вотивные дары — изображения органов и частей тела, выполненные из мрамора, золота и серебра, которые дарились храму в благодарность за исцеление.

В храме Асклепия тщательно следили за чистотой и состоянием посетителей. Перед входом в святилище все посетители проходили омовение в священном источнике и приносили жертвы богам. Однако роженицы и неизлечимо больные не могли попасть в Асклепион, поскольку эти ритуалы были несовместимы с концепцией чистоты, принятой в храме. Лечение в Асклепионе включало не только природные средства, но и диету, гимнастические упражнения, водолечение, а также театральные практики, способствующие психоэмоциональному лечению. Асклепион не являлся больницей в современном понимании, а скорее служил лечебно-санаторным учреждением.

В классический период Древней Греции врачевание достигло своего пика, когда в разных полисах возникли медицинские школы. Одной из самых известных была кротонская школа, которая расцвела в VI веке до н. э. Врачи этой школы придерживались принципа, что организм является единством противоположностей: сухого и влажного, теплого и холодного, сладкого и горького. Болезнь возникала, когда одна из этих противоположностей становилась доминирующей. Лечение заключалось в назначении противоположных свойств для восстановления равновесия.

Одним из выдающихся представителей кротонской школы был Алкмеон из Кротона, философ и врач, которого считают предшественником экспериментальной анатомии. Его работы о внутренних органах и их функции стали основой для дальнейших исследований в области медицины и анатомии.

Он стал основоположником ряда методов в физиологии, первым приступив к вскрытию тел животных для изучения строения и функций отдельных органов. Как указывалось в одном из источников: «муж, искусный в естествознании, первый дерзнувший приступить к разрезанию тел [животных]». Он также открыл перекрест зрительных нервов и слуховой канал, который позднее получил название евстахиевой трубы, и писал о головном мозге как об органе познания.

Книдская врачебная школа являлась гордостью города и принесла Книдосу известность. Именно здесь развивалась теория четырёх жидкостей организма: крови, слизи, чёрной и светлой желчи. Считалось, что их гармоничное смешение способствовало здоровью, а нарушение этого баланса приводило к болезням. На основе этой теории была выработана гуморальная концепция, которая оставалась в центре медицинских знаний в Европе до середины XIX века. Книдская школа продолжала традиции врачевания Вавилона и Египта, развивая учение о симптомах заболеваний и диагностике, включая метод выслушивания, что стало основой для открытия плевритического трения.

Следующей важной школой в истории медицины стала сицилийская. Она тесно связана с учением пифагорейцев. Школа подробно описывала различные комплексы болезненных симптомов, для каждой болезни разрабатывая специализированные терапевтические подходы, включавшие рецепты, диетические предписания и местные средства. Как сообщает Гален, школу основал Эмпедокл из Акраганта в V веке до н.э., и она продолжала существовать в эпоху Платона и Аристотеля. Подробнее о философии и научных достижениях Эмпедокла можно узнать из очерка «Прекрасная эпоха: античная Греция». Эмпедокл был высоко почитаем последователями, и ему приписывают спасение города Селинунта от массового заболевания, скорее всего, моровой язвы или малярии.

Платон и Аристотель также оказали влияние на развитие учений, связанных с медициной и философией. Сицилийская школа сыграла важную роль в распространении знаний о здоровье и лечении, а её методы были продолжены в других культурах.

Косская медицинская школа, последняя, но не менее значительная, была признана главной школой врачевания классического периода Древней Греции. Первые упоминания о ней относятся к 584 году до н.э., когда жрецы Дельфийского храма обратились к Небросу с острова Кос и его сыну Хрисосу с просьбой помочь войскам, осаждавшим город Киррос, преодолеть эпидемию. Они успешно справились с задачей, что принесло им славу.

Главное отличие косской школы — строгий рационализм, который врачи сознательно привнесли в практику. Косские врачеватели следовали натурфилософским воззрениям, понимая человека и его болезни как результат взаимодействия с окружающим миром. Они стремились поддерживать природные целительные силы организма, считая болезнь не наказанием богов, а результатом воздействия природных факторов.

Они продолжили развивать учение о четырёх телесных жидкостях и различных типах людей, живущих в разных природных условиях. Врачи Косской школы также заложили основы врачебной этики и разработали методы лечения больных в их домах. Эти идеи стали основой клинической медицины.

Важным аспектом косской школы был индивидуальный подход к каждому пациенту. Врачи учитывали особенности как самого больного, так и окружающей его среды, включая климат, ветер и свойства воды. Они впервые использовали термин «природа» для обозначения как физиологических характеристик человека, так и особенностей природных условий. Природа каждого пациента и каждой болезни требовала особого подхода, чтобы направить течение болезни в благоприятное русло.

Косская школа также отличалась от других школ своей приверженностью эмпирическим методам, основанным на наблюдениях и опыте. Эти принципы сыграли важную роль в развитии медицины.

Наиболее известным представителем этой школы был Гиппократ II, который стал знаменит благодаря своим трудам и вкладу в развитие медицины. Важно отметить, что Гиппократ, как и многие другие врачеватели того времени, был связан с мифами и божественными фигурами. Согласно мифологии, его родословная восходила к Асклепию — богу медицины, сыну Аполлона.

Асклепий был важной фигурой в мифах Древней Греции. Его культ появился в VII веке до н.э. и был связан с реально существовавшим врачевателем времён Троянской войны. Его почитание в Древней Греции символизировало сочетание медицины и религиозных представлений, что было характерно для той эпохи.

Первое упоминание о Махаоне и его братье Подалирии – героях, которые были не только выдающимися военачальниками, но и искусными врачами, встречается в «Илиаде» Гомера. В дальнейшем Асклепий, «врач безупречный», прославившийся своим искусством исцеления, стал считаться полубогом и сыном Аполлона, бога-целителя. В VI веке до н. э. его стали почитать как бога медицины. Однако статус бога Асклепий приобрёл лишь после того, как Гомер включил его в свои эпопеи. Согласно мифам, Асклепий был рожден путём кесарева сечения, произведённого его отцом Аполлоном, который спас его от умирающей матери Корониды, дочери титана Флегия.

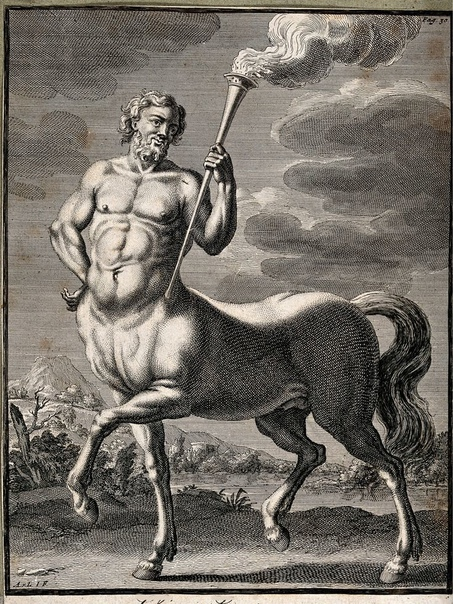

Символом Асклепия является змея, которая олицетворяет мудрость, обновление и силу природы. В античной иконографии Асклепий часто изображался как бородатый мужчина с посохом, обвязанным змеёй, а его дочь Гигея – в юном возрасте, в диадеме и тунике, с чашей, из которой она поила змею. В дальнейшем посох с обвившей его змеёй и чаша с змеёй стали символами медицины во многих странах. Асклепий изучал искусство врачевания у кентавра Хирона, мудрого наставника многих героев Древней Греции.

Позднее Асклепий превзошёл своего учителя и научился не только исцелять больных, но и возвращать к жизни мертвых, что вызвало гнев Аида, бога царства мёртвых. Согласно мифам, Асклепий женился на Эпионе, дочери Меропса, правителя острова Кос, который стал центром врачебного искусства в Древней Греции. Здесь процветал род Асклепидов, к которому относился и Гиппократ.

Гиппократ родился на острове Кос около 460 года до н. э. Он происходил из знатного рода Асклепидов и был семнадцатым потомком Подалирия. Обучался медицинскому искусству у своего отца и деда, а затем продолжил обучение в Книде и у известных философов и врачей своего времени, таких как Геродик и софист Горгий. Гиппократ путешествовал по Восточному Средиземноморью, распространяя свою славу как врач.

Последние годы своей жизни Гиппократ провёл в Лариссе, где и умер около 370 года до н. э. По одной версии, ему было 83 года, по другой – 104 года. Эти сведения являются основными в его биографии. Однако достоверных источников о его жизни крайне мало.

Дальше начинается миф. После смерти Гиппократа осталось множество медицинских текстов, традиционно приписываемых ему. Однако до сих пор остаётся неясным, какие из этих работ действительно принадлежат Гиппократу. В III веке до н. э. в Александрийской библиотеке был составлен первый сборник медицинских сочинений, среди которых оказались 72 текста, записанных на ионийском диалекте. Все эти тексты были анонимными, так как ни один из них не содержал подписи Гиппократа или других известных врачей. В III веке до н. э. все эти произведения были объединены в один сборник, который получил название «Гиппократов сборник». Этот труд переписывался на различных языках, и только в 1525 году, после изобретения книгопечатания, он был издан в Риме на латинском языке.

«Гиппократов сборник» стал основой для развития медицины на многие столетия. Тексты, входившие в этот сборник, оставили неизгладимый след в медицинской науке и стали важным источником для врачей всех эпох. Сегодня трудно найти врача, который хотя бы не слышал о «Гиппократовом сборнике». В одном из следующих рассказов мы обратим внимание на другого значимого деятеля медицины, чья роль в развитии науки столь же велика.

В состав «Гиппократова сборника» входит ряд самостоятельных трактатов. Среди них «Афоризмы» выделяются как единственное произведение, которое большинство исследователей считает подлинным наследием Гиппократа. Этот труд состоит из восьми разделов, содержащих диетологические и медицинские рекомендации, охватывающие вопросы внутренней медицины, хирургии и акушерства. Ниже представлены некоторые из наиболее значимых сочинений, входящих в состав сборника.

-

«Прогностика» — выдающееся сочинение, посвящённое вопросам античной терапии. В нём изложены ключевые принципы прогноза заболеваний, а также даны рекомендации по ведению больного на всех этапах наблюдения и лечения, включая работу непосредственно у его постели. Этот труд сыграл значительную роль в становлении клинического подхода в медицине.

-

«Эпидемия в семи частях» предоставляет наиболее полное представление о зарождении клинической медицины в Древней Греции. Следует отметить, что в античности под термином «эпидемия» понимались не массовые инфекционные болезни, а хронические эндемические заболевания, широко распространённые среди населения: малярия, туберкулёз, параличи, простудные, кожные и офтальмологические патологии. Особенно интересны первая и третья части, в которых приводятся сорок два детально описанных клинических случая.

-

«О воздухах, водах и местностях» — один из первых известных трудов, в котором предпринята попытка систематизации воздействия факторов окружающей среды на здоровье человека. В соответствии с натурфилософией того времени, все заболевания подразделялись на две категории: обусловленные внешними условиями (климат, вода, местность) и индивидуальные, зависящие от образа жизни человека.

В классический период истории Древней Греции анатомические исследования были ограничены, поскольку вскрытие человеческих тел находилось под запретом. По этой причине анатомические представления древнегреческих врачей основывались преимущественно на эмпирических наблюдениях. В отличие от этого, медицина в древней Индии достигла более высокого уровня в области хирургии. Однако в Древней Элладе было глубоко развито учение о повязках (десмургия), которое включало знания о хирургических вмешательствах, лечении переломов, ран, вывихов, а также травм головы, включая лицевой отдел черепа. В труде «О вывихах» описано специальное приспособление — скамья Гиппократа, предназначенная для вправления вывихов с использованием рычажного принципа.

Особое место в «Гиппократовом сборнике» занимает «Клятва», авторство и точное время её создания остаются неизвестными.

Известно, что данный текст существовал в устной традиции задолго до эпохи Гиппократа и передавался из поколения в поколение. Независимо от формы одежды — будь то туника, тога, халат, кафтан или современный медицинский костюм — врачей разных времён и культур объединяет приверженность тем этическим и профессиональным принципам, которые изначально были сформулированы в клятве Гиппократа. Слова этого текста до сих пор остаются символом врачебной чести и нравственной ответственности: «Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и искусстве и слава у всех людей в вечные времена; преступающему же эту клятву да будет обратное этому» .

Несмотря на изменения политических режимов и общественных формаций, клятва врача продолжает оставаться актом моральной преемственности, связывая новые поколения с их предшественниками. Ни исторические потрясения, ни изменения формулировок не в силах разрушить эту преемственность, выраженную в обете, который принимается с осознанием профессиональной ответственности и служения.

Следует подчеркнуть, что ни «Сборник», ни «Клятва» в действительности не принадлежат перу Гиппократа. Более того, сама фигура этого выдающегося врача во многом представляет собой возвышенную и благородную легенду, созданную в античной Элладе. Более ста лет назад профессор Ковнер метко подметил:

«Многое преувеличено, но истина в том, что образ Гиппократа воплощает идеальный нравственный облик врача и человека: высокое представление о медицине, её задачах и ограничениях, глубокое уважение к профессии, неприятие шарлатанов и тех, кто дискредитирует врачебное искусство, а также искренняя преданность делу помощи больным — вплоть до облегчения их страданий, если излечение невозможно».

Одним из ключевых достижений учеников Гиппократа стало окончательное освобождение медицины от религиозных догм и мистицизма. Они отвергли объяснение болезней через воздействие сверхъестественных сил, настаивая на том, что медицина должна основываться на наблюдении, анализе симптомов и накоплении практического опыта. Именно в трудах гиппократовой школы сформировались основы эмпирического индуктивного метода.

Эллинистический период завершил развитие древнегреческой цивилизации. К середине IV века до н.э. в результате междоусобиц греческие города-государства утратили независимость и в 337 году до н.э. перешли под контроль Македонии. Это была эпоха систематизации и переосмысления накопленных знаний. Как выразился С. Г. Ковнер:

«...эта эпоха знаменательна не полётом человеческого гения, свойственным юности цивилизации, а упорядочением, осмыслением и критическим отбором накопленных знаний».

Возникла потребность в более точном и глубоком познании, что привело к специализации научной деятельности и выделению медицины как самостоятельной дисциплины. Эллинистическая медицина достигла значительных успехов: она сочетала многовековой эмпирический опыт с философскими концепциями греков и практикой передовых медицинских школ античного мира.

Особенно стремительно в этот период развивались анатомия и хирургия. Благодаря обычаям бальзамирования и снятию запрета на вскрытие тел казнённых преступников анатомия обрела статус отдельной области медицинской науки.

Основоположником анатомии в Александрии считается Герофил из Халкидона.

Ученик Праксагора с острова Кос, Герофил продолжил традиции косской школы и был сторонником гуморальной теории. Он стал первым греческим врачом, систематически проводившим вскрытия человеческих тел. В трактате «Анатомия» он описал мозговые оболочки, доли мозга и его желудочки, придавая особое значение четвёртому желудочку как вместилищу души. Названия многих анатомических структур, предложенные им, используются и по сей день: duodenum, calamus scriptorius, torcular Herophili, plexus chorioideus, sinus venosus.

В сочинении «О глазах» Герофил дал описание стекловидного тела и глазных оболочек, а в труде «О пульсе» изложил анатомию сосудов и представление об артериальном пульсе, исходя из того, что артерии содержат смесь воздуха и крови, а не пневму, как полагал Аристотель.

Его ученик Эрасистрат продолжил анатомические исследования, уделив внимание строению сердца и его клапанов, а также анатомии мозга. Эрасистрат придерживался механистической картины организма: сердце — насос, печень, почки и мочевой пузырь — органы фильтрации. Он полагал, что нервами движется душевная пневма, венами — кровь, а артериями — жизненный воздух. Его вскрытия тел умерших заложили основы патологической анатомии и судебной медицины, поскольку он подробно описывал изменения, вызванные конкретными заболеваниями.

Завоевания Рима положили конец политической независимости эллинистических государств, однако культурное наследие Эллады было сохранено и интегрировано в римскую цивилизацию. Именно на этой основе впоследствии сформировалась европейская научная традиция, которая на протяжении веков развивала идеи, зародившиеся в античности.