Открывая ленту новостей, мы часто сталкиваемся с громкими заголовками вроде: «Тест ДНК на телешоу подтвердил подмену детей в роддоме на Ставрополье» или «ДНК возрастом более 115 тысяч лет указала на уязвимость белых медведей перед потеплением климата». Почему же эта молекула вызывает такой интерес? Давайте обратимся к истории науки и выясним, как ДНК стала одной из самых значимых молекул XXI века.

Открытие ДНК

Существует распространённое заблуждение, что Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик открыли ДНК в 1950-х годах. Однако на самом деле молекула ДНК была открыта гораздо раньше. Уотсон и Крик смогли определить её структуру лишь в 1953 году, сделав важный шаг, основываясь на работах предшественников.История открытия ДНК начинается в XIX веке. Важно отметить, что исследования молекулы тесно связаны с развитием науки о наследственности. Одним из первых, кто выдвинул научные теории о наследственности, был Грегор Мендель. В XIX веке он был монахом, а затем аббатом августинского монастыря в Бруно (ныне Брно).

В монастыре Мендель получил образование и в период с 1854 по 1862 годы проводил эксперименты по скрещиванию гороха. Проанализировав результаты своих исследований, он предложил концепцию генетического задатка — вещества, определяющего тот или иной признак. Позже он пришёл к выводу, что признак определяется не одним задатком, а их комбинацией.

На тот момент работы Менделя были почти незамечены. Повторение его экспериментов на ястребинке не дало тех же результатов, что и с горохом, что заставило учёного сомневаться в значимости своих открытий. В итоге его исследования не были признаны фундаментальными. Однако заслуженное внимание эти работы получили только в начале XX века, когда их переоткрыли.

Слово «ген» стало популярным в 1900-х годах, когда были повторно открыты законы Менделя. Это привело к новым вопросам о материальной основе генов. Изучения показали, что гены находятся в хромосомах — палочкообразных структурах в клеточных ядрах. После исследований Томаса Моргана была сформулирована хромосомная теория наследственности. Таким образом, путь к пониманию ДНК в науке начал открываться во второй половине XIX века. Молекула ДНК была впервые идентифицирована в 1860-х годах швейцарским химиком Иоганном Фридрихом Мишером.

Мишер занимался исследованием компонентов лейкоцитов — главных клеток иммунной системы человека. Для своих исследований он использовал бинты, покрытые гноем, взятые из ближайшей медицинской клиники. В процессе выделения ядер клеток ему удалось извлечь вещество, которое он назвал «нуклеин». Позднее, изучая это вещество, Мишер обнаружил, что оно обладает свойствами, которые отличают его от других белков, с которыми он был знаком. Так, не осознавая важности своего открытия, Мишер стал первым, кто дал миру молекулярную основу жизни — ДНК.

В 1877 году немецкий биохимик Альбрехт Коссель продолжил исследования ДНК. После завершения учёбы он был принят на работу своим бывшим научным руководителем Феликсом Гоппе-Зейлером в Страсбургский университет. Там он продолжил исследовать нуклеин, выделенный Мишером.

Нуклеин, выделенный Мишером, не походил на другие известные органические вещества, что привлекло внимание Косселя. Он установил, что нуклеин состоит из двух компонентов — белкового и небелкового. Небелковая часть проявляла свойства кислоты, хоть и слабые, и была названа нуклеиновой кислотой.

Впоследствии Коссель со своими учениками открыл азотистые основания, а Феб Левен из Рокфеллеровского института в 1881 году установил наличие в составе ДНК дезоксирибозы. Это открытие привело к переименованию вещества в «ДезоксирибоНуклеиновую кислоту» — название, которое используется по сей день. Эта работа принесла Косселю Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1910 году.Физика и биология

В первой половине двадцатого века наука находилась под господством физики. Теория относительности и квантовая механика привнесли значительные изменения, дав толчок поиску универсальных физических законов. К началу 1930-х годов физики уверенно занимались исследованиями, полагая, что они способны объяснить все природные явления. В этот период их внимание привлекла сфера, которая прежде казалась недосягаемой для физики — биология.В это время молодой немецкий физик-теоретик Макс Дельбрюк искал подходящее направление для научной карьеры. Он исследовал квантовую химию, затем занимался ядерной физикой, но ни одна из этих областей не привлекла его на долгосрочную перспективу.

Макс Дельбрюк

Макс Дельбрюк

В августе 1932 года, находясь в Институте Бора в Копенгагене, Дельбрюк посетил лекцию Нильса Бора на Международном конгрессе по светотерапии. Лекция под названием «Свет и жизнь» затронула вопросы взаимосвязи между последними достижениями квантовой механики и живыми системами. Эта лекция оказала значительное влияние на Дельбрюка, который, будучи новичком в биологии, решил посвятить свою дальнейшую работу этой науке.

После возвращения в Берлин, Дельбрюк начал активно налаживать контакты с биологами. Особенно ему нравилось общение с русскими учеными, и именно таким образом он познакомился с известным генетиком Николаем Владимировичем Ресовским. Ресовский в то время работал в Берлине, и вскоре Дельбрюк начал приглашать его на встречи с физиками, на которых генетик часами делился своими знаниями. Тимофеев-Ресовский рассказывал о дрозофилах, мутациях, вызываемых рентгеновскими лучами, и других аспектах генетики. Вопросы, которые он поднимал, пересекались с интересами физиков.

Николай Тимофеев-Ресовский ( слева ), Макс Дельбрюк ( в центре ) и Карл Циммер ( справа )

Николай Тимофеев-Ресовский ( слева ), Макс Дельбрюк ( в центре ) и Карл Циммер ( справа )

Работа, которую Дельбрюк начал проводить в области генетики, привлекала его внимание в особенности. Он считал, что между квантовой механикой и генетикой есть много общего. Квантовая механика принесла в физику концепцию дискретности и случайности. В то же время биологи обнаружили, что гены — это дискретные частицы, которые могут случайным образом изменяться, переходя из одного состояния в другое.

Одним из ключевых вопросов, который обсуждали на встречах, был вопрос о природе гена. Генетики в тот период не уделяли этому вопросу особого внимания, полагая, что гены — это фундаментальные частицы наследственности, аналогичные электронам в физике. Однако этот вопрос был важен для физиков. Как отметил Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский:

«Вот, я вас спрошу, из чего состоит электрон?» Раздался громкий смех. «Вот видите, также смеются генетики, когда их спрашивают, из чего состоит ген. Вопрос о том, что такое ген, выходит за рамки генетики, и его бессмысленно адресовать генетикам. Вы, физики, должны искать ответ на него».Дельбрюк, в свою очередь, уточнил:

«Неужели нет гипотезы о структуре гена?»Тимофеев-Ресовский, задумавшись, ответил:

«Ну, как же! Мой учитель, Николай Константинович Кольцов, считает, что ген — это полимерная молекула, скорее всего, молекула белка.»Однако эта гипотеза не удовлетворила Дельбрюка. Он отметил:

«Ну и что это объясняет? От того, что мы назовём ген белком, мы поймём, как гены удваиваются? Ведь главная-то загадка в этом! Ты же сам рассказывал нам, как в роду Габсбургов из поколения в поколение переходила характерная форма губы? Что делает возможным столь точное копирование генов в течение веков? Каков механизм? Разве химия даёт нам такие примеры? Во всяком случае, я никогда ничего подобного не слышал. Нет, тут нужна совершенно иная идея. Тут действительно таится загадка. Великая загадка. Возможно, новый закон природы. Сейчас главный вопрос — как к этому подступиться экспериментально».Таким образом, Дельбрюк, Тимофеев-Ресовский и Циммер стали основными участниками научного сообщества, которое повлияло на развитие генетики. Благодаря усилиям Ресовского, Дельбрюк начал углублённо изучать биологию, преодолевая трудности, связанные с терминологией, которая часто пугала физиков.

Результатом работы этого коллектива стала статья «Документ трёх человек», оказавшая значительное влияние как на карьеру Дельбрюка, так и на дальнейшее развитие генетических исследований. В этой статье, опубликованной в 1935 году, был сделан вывод, что ген скорее всего представляет собой молекулу. Дельбрюк выразил это следующим образом:

Несколькими годами раньше Г. Дж. Мюллер обнаружил, что ионизирующие излучения вызывают мутации, и работа берлинской группы очень ясно показала, что эти мутации вызываются либо отдельными парами ионов, либо их небольшими кластерами. Обсуждение этих открытий в нашей небольшой группе укрепило представление о том, что гены обладают своего рода стабильностью, аналогичной стабильности химических молекул. Оглядываясь назад, на наши нынешние знания, можно было бы счесть это тривиальным утверждением: чем ещё могут быть гены, как не молекулами? Однако в середине тридцатых годов это не было тривиальным утверждением. Гены в то время были алгебраическими единицами комбинаторной науки генетики, и было совсем неясно, что эти единицы были молекулами, поддающимися анализу с точки зрения структурной химии. Они могли оказаться субмикроскопическими стационарными системами, Кэрнс и др. 1966).Работа этой исследовательской группы оказала существенное влияние на развитие генетики и смежных наук. Важно отметить, что в тот период теория гена, разработанная Т. Морганом и его коллегами, предоставляла детальное описание механизмов наследования, однако оставляла открытым вопрос о физико-химической природе самих генов и принципах их функционирования. На тот момент между генетикой и естественными науками, такими как физика и химия, существовал очевидный разрыв. Область биохимической генетики, которая впоследствии станет основой молекулярной биологии, находилась на начальном этапе своего становления. Несмотря на публикацию в малотиражном журнале, одна из научных статей того времени привлекла внимание научного сообщества и стала широко обсуждаемой. Особенно значимо, что на неё обратил внимание известный физик Эрвин Шрёдингер.

Эта работа легла в основу двух глав книги Шрёдингера «Что такое жизнь?». Брошюра была подготовлена на основе лекций, прочитанных учёным в феврале 1943 года при поддержке Дублинского института перспективных исследований в Тринити-колледже.

Эрвин Шрёдингер

Эрвин Шрёдингер

Как один из основателей квантовой физики, Шрёдингер стремился продемонстрировать, каким образом фундаментальные принципы физики могут быть применены к биологическим системам. Его подход стал важным шагом в формировании нового междисциплинарного направления — квантовой биологии, в рамках которого живые организмы рассматриваются с позиций квантовой теории. В своей книге он популяризировал и развил концепции, ранее предложенные Максом Дельбрюком и Николаем Тимофеевым-Ресовским, об интеграции генетики и квантовой механики.

В своём труде Шрёдингер писал:

«Взаимодействия атомов в жизненно важных частях организма фундаментальным образом отличаются от всех соединений атомов, которые до настоящего времени являлись объектом экспериментальных и теоретических исследований физиков и химиков. Однако это различие, которое я считаю фундаментальным, может показаться малозначимым любому, кроме физика, сознающего, что законы химии и физики — сугубо статистические… Не-физик вряд ли окажется способен хотя бы уловить — не говоря уже о том, чтобы оценить — различие в «статистической структуре», выраженное столь абстрактными терминами. Чтобы придать утверждению живость и цвет, позвольте мне упомянуть то, что позднее будет описано намного детальнее, а именно самую значимую оставляющую живой клетки — хромосомную фибриллу, которую можно назвать апериодическим кристаллом. До настоящего времени в физике мы имели дело лишь с периодическими кристаллами».Несмотря на ограниченные знания о молекулярных механизмах, таких как структура ферментов и роль ДНК в кодировании белков, Шрёдингеру удалось сформулировать ключевые вопросы, касающиеся природы наследственности. Эти вопросы, на первый взгляд кажущиеся простыми, стали фундаментом для последующих исследований. Даже без конкретных ответов его идеи способствовали пробуждению интереса к молекулярной генетике. Важно, что читатели его книги получили доступ к идеям Дельбрюка и его коллег.

Великий бактериофаг

Проблема природы гена и механизма его удвоения в процессе клеточного деления стала ключевым предметом интереса Макса Дельбрюка. Как и многие физики, интересующиеся биологией, он стремился найти модельную систему, пригодную для анализа. Такой системой оказались бактериофаги — вирусы, инфицирующие бактерии.Бактериофаги, обладающие возможностью кристаллизоваться вне клетки и демонстрирующие свойства, схожие с макромолекулами, представляли собой удобный объект для исследования. Попадая в клетку-хозяина, фаги за короткое время инициируют синтез большого количества точных копий, приводя к разрушению клетки. Этот процесс, по мнению Дельбрюка, позволял исследовать феномен репликации генетического материала более эффективно, чем при работе с клетками бактерий или многоклеточных организмов.

В 1937 году, после прихода к власти нацистского режима, Дельбрюк покинул Германию. В это же время Фонд Рокфеллера начал поддержку научных инициатив, направленных на применение методов физики и химии в биологии. Представители фонда предложили Дельбрюку продолжить работу в США. В 1936 году его лично посетил представитель организации, чтобы обсудить возможный переезд. В результате Дельбрюк выбрал Калифорнийский технологический институт и направил письмо Т. Х. Моргану.

На основании договорённостей с Морганом, Дельбрюк был приглашён в Калтех в качестве научного сотрудника. В то время привлечение физиков-теоретиков к биологическим исследованиям было нетипичной практикой, что делало этот шаг достаточно смелым. Впоследствии Дельбрюк продолжил свою научную деятельность на физическом факультете Университета Вандербильта в Нэшвилле, штат Теннесси.

В США он организовал исследовательскую группу, получившую неофициальное название «фаговая группа». Коллектив учёных сосредоточил усилия на изучении жизненного цикла бактериофагов и влиянии внешних факторов на вирусную репликацию. В результате многочисленных экспериментов удалось проанализировать мутационные процессы у вирусов и бактерий, а также заложить основу для понимания молекулярной природы гена. За исследования, проведённые в этот период, Макс Дельбрюк впоследствии был удостоен Нобелевской премии.

▍ Эксперимент Эвери, Маккарти и Маклеода

Впоследствии в научном сообществе были получены весомые доказательства того, что носителем наследственной информации является не белок, как предполагалось ранее, а именно молекула ДНК. Существенный вклад в это открытие внесли американские исследователи — Освальд Эвери, Колин Маклеод и Маклин Маккарти. Их работа продолжила исследования британского бактериолога Фредерика Гриффита, начатые ещё в 1928 году. В центре его экспериментов находились бактерии Streptococcus pneumoniae, являющиеся возбудителями пневмонии.Существуют два штамма Streptococcus pneumoniae: один образует шероховатые колонии, а другой — гладкие. Позднее было установлено, что гладкие штаммы покрыты защитной полисахаридной капсулой, позволяющей бактериям избегать иммунного ответа организма. Введение таких капсулированных бактерий приводило к гибели лабораторных мышей, тогда как введение «шероховатых» штаммов, лишённых капсулы, не вызывало заболевания. При этом нагревание уничтожало патогенные свойства гладких бактерий, и их инъекция также становилась безопасной.

Гриффит провёл следующий эксперимент: он смешал живые, непатогенные шероховатые бактерии с убитыми нагреванием гладкими штаммами, а затем ввёл эту смесь мышам. Неожиданно животные погибли, а из их тканей удалось выделить живые гладкие бактерии. Это позволило предположить, что какое-то вещество из мёртвых патогенных клеток передало вирулентные свойства живым непатогенным бактериям. Более того, переданное свойство сохранялось в последующих поколениях бактерий.

Эвери, Маклеод и Маккарти сумели экспериментально установить, что таким веществом является именно дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). Они выделили экстракты из убитых гладких бактерий и подвергли их различным ферментативным обработкам. Только в случае удаления ДНК экстракт переставал трансформировать непатогенные бактерии в вирулентные. Во всех остальных случаях, при разрушении белков, липидов или РНК, эффект сохранялся: инфицированные мыши погибали, а из их организма вновь удавалось выделить патогенные штаммы.

Опыт Эвери — Маклеода — Маккарти

Опыт Эвери — Маклеода — Маккарти

▍ Эксперимент Херши — Чейз

Дополнительное подтверждение роли ДНК в передаче наследственной информации было получено в серии экспериментов, проведённых американскими генетиками Альфредом Херши и Мартой Чейз. Эти исследования окончательно подтвердили, что именно ДНК, а не белок, передаётся от вирусов к бактериальным клеткам при инфицировании. За полученные результаты Херши был удостоен Нобелевской премии в 1969 году в области физиологии и медицины. Марта Чейз, несмотря на её существенный вклад в проект, к награде представлена не была. В некоторых русскоязычных источниках встречается ошибочное написание «эксперимент Херши — Чейза», что может вводить в заблуждение относительно пола исследовательницы.В ходе эксперимента использовался бактериофаг T4 — вирус, заражающий бактерии и широко применяемый в молекулярной биологии. Исследователи создали два типа меченых фагов: один был помечен радиоактивной серой (35S), которая входит в состав белков, но отсутствует в ДНК; другой — радиоактивным фосфором (32P), содержащимся в ДНК, но не в белках. После инфицирования бактерий первым типом фагов радиоактивная метка оставалась во внешней среде, тогда как при использовании второго типа меченый фосфор проникал внутрь клеток.

Это позволило установить, что внутрь бактериальной клетки проникает именно ДНК фага, а не его белковая оболочка. Более того, вирусные частицы, образующиеся внутри инфицированных клеток, также содержали следы радиоактивного фосфора, что подтверждало участие ДНК в наследовании и передаче генетической информации новым вирусам.

Схема эксперимента Херши — Чейз

Схема эксперимента Херши — Чейз

Двойная спираль ДНК

В 1953 году Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик опубликовали работу, в которой впервые была описана пространственная структура молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) в виде двойной спирали. Это открытие ознаменовало собой начало новой эры в молекулярной биологии, науке, исследующей, как наследственная информация регулирует биохимические процессы внутри клетки.Их работа заложила основу для последующего изучения генетического кода и механизмов синтеза белков. В последующие десятилетия, особенно в 1970-х и 1980-х годах, открытие двойной спирали способствовало развитию ключевых направлений современной биотехнологии: технологии рекомбинантной ДНК, генной инженерии, методов быстрого секвенирования и создания моноклональных антител, ставших краеугольным камнем современной биомедицинской науки.

Рентгенограмма ДНК и модель её строения. Учёные, сделавшие открытие

Рентгенограмма ДНК и модель её строения. Учёные, сделавшие открытие

Ещё в 1938 году Флоренс Белл и Уильям Эстбери получили первые рентгенограммы ДНК, описав её структуру как плотную линейную последовательность уплощённых нуклеотидов, перпендикулярных оси молекулы. Однако эта модель не позволяла объяснить механизмы хранения и передачи генетической информации.

Существенный прогресс произошёл в 1951 году, когда Розалинд Франклин представила высококачественные рентгеновские изображения ДНК, полученные методом рентгеноструктурного анализа в Королевском колледже Лондона. Эти данные стали основой для последующего построения корректной модели молекулы.

К началу 1950-х годов Морис Уилкинс вёл обширные исследования структуры ДНК, собрав значительный экспериментальный материал. Работавшая с ним Франклин получила изображения, подтверждающие спиральную симметрию структуры. Однако начальные попытки построения модели ДНК другими учёными, в том числе и Криком с Уотсоном, были ошибочны — они представляли молекулу как трёхцепочечную структуру с торчащими основаниями, что не соответствовало фактам.

После получения дополнительной информации, включая рентгенограммы Франклин, переданные Максом Перутцем, и критических замечаний Джерри Донохью, Крик и Уотсон смогли построить модель, в которой две цепи ДНК закручиваются вокруг общей оси, формируя правозакрученную двойную спираль. Уотсон установил, что пары оснований аденин–тимин (AT) и гуанин–цитозин (GC) имеют схожую геометрию, что позволило Крику сделать вывод об антипараллельной ориентации цепей.

В апреле 1953 года в журнале Nature была опубликована статья объёмом менее 1000 слов, в которой учёные изложили свою модель. Согласно ней, молекула ДНК состоит из двух полинуклеотидных цепей, соединённых комплементарными парами азотистых оснований и закрученных в двойную спираль. В 1962 году Уотсон, Крик и Уилкинс были удостоены Нобелевской премии по физиологии или медицине за открытие молекулярной структуры нуклеиновых кислот.

В последующие годы Фрэнсис Крик и его коллеги внесли существенный вклад в расшифровку генетического кода. В 1950–1960-х годах они показали, что код триплетен: каждая аминокислота кодируется последовательностью из трёх нуклеотидов. Учитывая наличие 20 стандартных аминокислот, было установлено, что из 64 возможных триплетов (кодонов) часть является избыточной — нескольким кодонам может соответствовать одна и та же аминокислота (вырожденность кода). Также было доказано, что код неперекрываем: один нуклеотид не может одновременно быть частью двух разных триплетов.

Эти данные были получены с использованием методов, разработанных Маршаллом Ниренбергом и Генрихом Маттеи. Они использовали бесклеточные системы — экстракты клеток Escherichia coli, сохранявшие способность синтезировать белки на матрице РНК. Исследователи вводили в систему синтетические РНК с известной последовательностью и анализировали, какие аминокислоты включались в синтезируемые белки. Таким способом было установлено, что, например, кодон УУУ кодирует аминокислоту фенилаланин.

Об этих результатах Ниренберг впервые доложил на Международном биохимическом конгрессе в Москве в 1961 году, что стало значительным научным событием. Позднее, благодаря участию химиков-синтетиков, в частности Хара Гобинда Кораны, стало возможным полностью расшифровать генетический код.

Учёные, расшифровавшие генетический код

Учёные, расшифровавшие генетический код

К 1967 году завершилось полное расшифровывание генетического кода. Стало очевидно, что молекула ДНК, находящаяся в ядре клетки, выполняет роль хранилища информации, откуда возможно создание копий без непосредственного изъятия оригинала. Эти копии представляют собой молекулы матричной РНК (мРНК), синтезируемые на основе соответствующих участков ДНК.

В дальнейшем было установлено, что у некоторых инфузорий возможны отклонения от универсального генетического кода. У этих организмов один или два стоп-кодона, которые обычно сигнализируют завершение синтеза белка, могут кодировать аминокислоту глутамин. Это открытие стало основанием для вывода о том, что в отдельных случаях возможно контролируемое изменение генетического кода определённых организмов.

Следующим этапом в развитии молекулярной биологии стало определение структуры гена. Было выяснено, что перед кодирующей частью каждого гена на ДНК располагается регуляторная последовательность, обеспечивающая контроль над экспрессией: она определяет момент активации, продолжительность и уровень экспрессии гена. Эту последовательность назвали промотором. Считывание информации начинается с триплета АТГ, а завершается на одном из стоп-кодонов — ТАГ, ТАА или ТГА. Участок, содержащий информацию о белке, получил название экзон.

У большинства эукариот и ряда прокариот кодирующая часть гена может быть разделена некодирующими последовательностями — интронами. Эти участки не содержат информации о структуре белка, но участвуют в регуляции и обеспечении точности экспрессии гена.

Схематическое изображение строения гена у эукариот: промотор, энхансер и

сайленсер представляют собой регуляторные элементы. Кодирующая часть

включает как экзоны, так и интроны.

Схематическое изображение строения гена у эукариот: промотор, энхансер и

сайленсер представляют собой регуляторные элементы. Кодирующая часть

включает как экзоны, так и интроны.

После синтеза мРНК из её первичной транскриптной формы удаляются интроны в процессе посттранскрипционной модификации. Терминальные области гена содержат сигналы завершения транскрипции, а также последовательности, обеспечивающие присоединение полиаденилового хвоста, состоящего из остатков аденина. Этот процесс необходим для стабильности мРНК и её транспортировки в цитоплазму.

Развитие методов исследования ДНК

Совокупность этих открытий вызвала стремительный рост интереса к изучению ДНК, положив начало новой эре в молекулярной биологии. Ключевым этапом стало развитие методов секвенирования — определения последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК.Начало эпохи секвенирования геномов стало возможным благодаря разработке метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). Этот метод позволил многократно воспроизводить интересующий исследователя фрагмент ДНК, что сделало возможным проведение высокоточных анализов даже при ограниченном исходном материале.

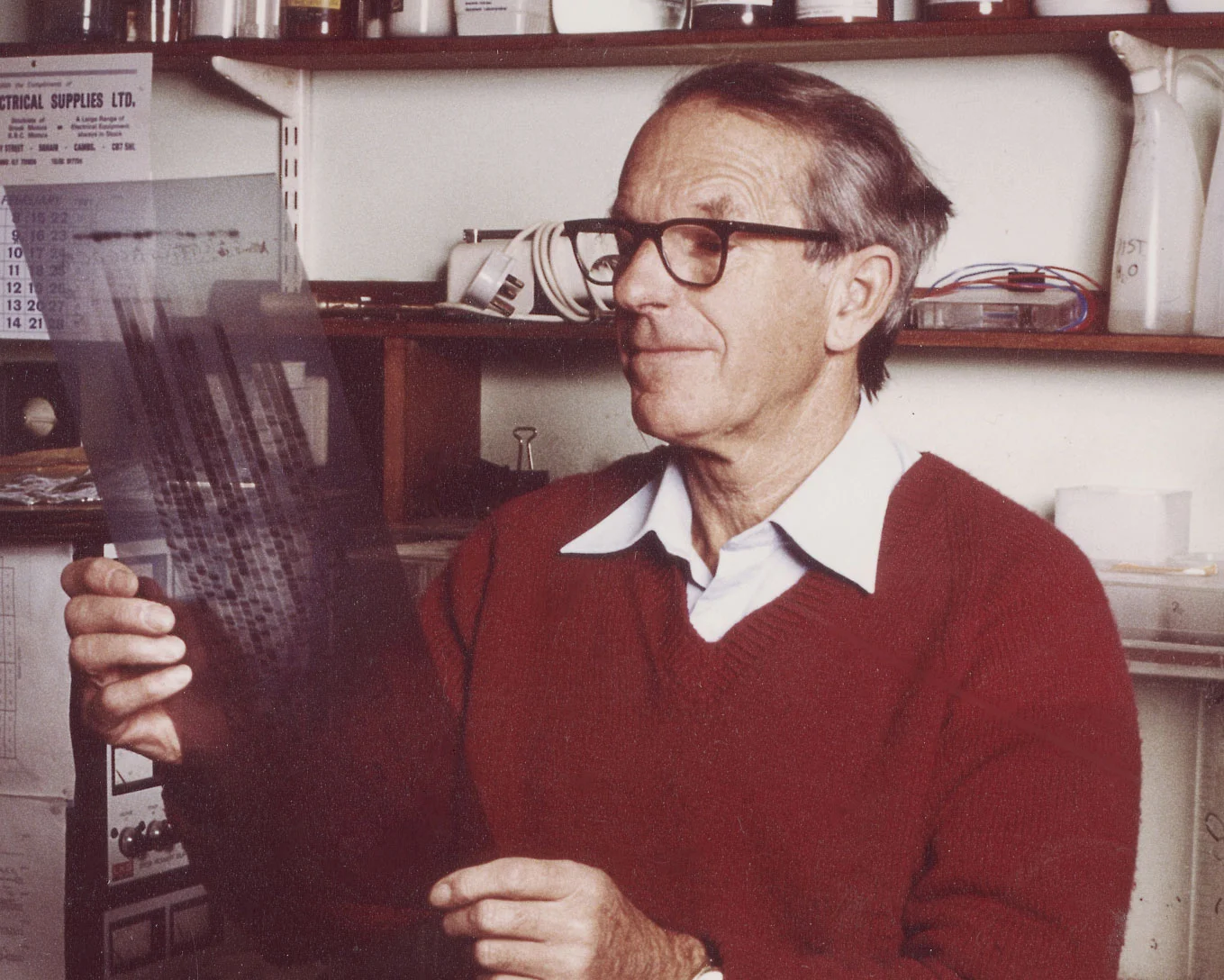

Основополагающий метод секвенирования был разработан английским биохимиком Фредериком Сенгером (1918–2013). За этот вклад в науку он получил Нобелевскую премию по химии. Фредерик Сенгер

Фредерик Сенгер

Им был предложен метод секвенирования с использованием терминаторов, также известный как метод обрыва цепи или дидезоксисеквенирование. В научной литературе он часто упоминается как метод Сенгера. Несмотря на то, что сегодня он во многом вытеснен новыми технологиями, именно этот подход положил основу для дальнейшего развития секвенирования.

Развитие методов ПЦР и секвенирования способствовало созданию технологии ДНК-идентификации. Эта система основана на уникальности последовательности нуклеотидов у каждого человека (за исключением однояйцевых близнецов). Основателем данной концепции считается сэр Алек Джеффрис, предложивший подходы к биологической идентификации на основе анализа ДНК.

Сэр Алек Джеффрис

Сэр Алек Джеффрис

Современное развитие молекулярной биологии стало возможным благодаря усовершенствованию методов секвенирования, полимеразной цепной реакции (ПЦР) и ДНК-дактилоскопии. Эти технологии способствовали прогрессу в фармакологии и появлению новых научных направлений, таких как фармакогеномика — междисциплинарная область, изучающая взаимосвязь между генотипом, фенотипом и кариотипом пациента. В рамках фармакогеномики используется генетическая информация для прогнозирования эффективности и токсичности лекарственных средств, а также для идентификации пациентов с повышенной чувствительностью или устойчивостью к определённым препаратам.

Изучение ДНК невозможно рассматривать в отрыве от вопросов эволюционной биологии. Генетика, включая молекулярную, существенно повлияла на развитие теорий эволюции, особенно в аспектах, касающихся происхождения и изменчивости видов. Установлено, что в процессе эволюции новые генетические программы не формируются с нуля, а модифицируются с использованием существующих матриц.

Генетические программы в процессе эволюции претерпевают изменения, не обладая направленным характером. Такие модификации могут приобретать адаптивное значение случайным образом. На сегодняшний день доказано, что естественный отбор случайных мутаций является не только движущей силой эволюции, но и её необходимым условием. Это положение опирается на принципы статистической физики и квантовую неопределённость.

Современные исследования также подтверждают, что в ходе эволюции усиливается влияние случайных генетических вариаций. Это способствует повышению чувствительности организмов к воздействию внешней среды, делая сам эволюционный процесс труднопрогнозируемым и сложным для математического моделирования.

Анализ взаимодействия генетики и эволюционной биологии невозможно провести без упоминания работы всемирно известного британского биолога Ричарда Докинза — «Эгоистичный ген». В этой книге автор излагает геноцентричную точку зрения на эволюцию, согласно которой ключевым объектом естественного отбора являются не особи или популяции, а сами гены. Докинз утверждает, что именно на этом уровне происходит отбор, формирующий биологическое разнообразие. Его подход получил известность как теория эгоистичного гена. В рамках данной теории гены рассматриваются как репликаторы, а организмы — как механизмы, обеспечивающие их выживание.

Заключение

История научного изучения ДНК охватывает десятилетия и начинается с открытия её химической природы. Последующее расшифровывание генетического кода и структуры двойной спирали стало основой для появления ДНК-дактилоскопии, методов рекомбинантной ДНК и других молекулярных технологий. Эти достижения оказали значительное влияние на развитие криминалистики, персонализированной медицины и генной инженерии.Современные исследования выходят за рамки базовых молекулярных подходов. Уже сегодня активно разрабатываются и применяются ДНК-чипы, находящие применение в медицине и биологических науках. Кроме того, ведутся работы по созданию ДНК-компьютеров — биологических систем обработки информации, основанных на свойствах молекул ДНК. Таким образом, дальнейшее изучение структуры генов и генома открывает перспективы для новых научных прорывов, способных значительно расширить возможности биотехнологий и медицины.

Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология для поступающих в вузы / Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский. — 33е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Оникс, 2008. — 1088 с.

Ермишин, А. П. Генетически модифицированные организмы и биобезопасность / А. П. Ермишин. — Минск: Беларус. навука, 2013.-171 с.

Клещенко Е. В. ДНК и её человек. Краткая история ДНК-идентификации / Е. В. Клещенко. — Издательство Альпина нон-фикшн, 2019. — 314 с.

Медицинская биология и общая генетика: учебник / Р. Г. Заяц [и др.]. — 2-е изд. испр. — Минск: Издательство Выш. шк., 2012.- 496 с.

Павлович, С. А. Микробиология с вирусологией и иммунологией: учеб. пособие / С. А. Павлович. — 33е изд., испр. — Минск: Издательство Вышэйшая школа, 2013. — 799 с.

Панчин А. Ю. Сумма биотехнологии. Руководство по борьбе с мифами о генетической модификации растений, животных и людей / А. Ю. Панчин. — Издательство Corpus (АСТ), 2015. — 440 с.

Ричард Докинз Эгоистичный ген./Р.Докинз, Москва Издательство Corpus, 2018. — 512 с.

Румянцев Е. Ф. Закономерные чудеса / Е. Ф. Румянцев. — Москва: Издательство Молодая гвардия, 1976.- 191 с.

Савченко В. К. Ценогенетика: генетика биотических сообществ / В. К. Савченко; Национальная академия наук Беларуси, Отделение биологических наук. — Минск Издательство Беларуская навука, 2010. — 270 с.

Самая главная молекула: От структуры ДНК к биомедицине XXI века / Максим Франк-Каменецкий; — М.: Издательство Альпина нон-фикшн, 2017. — 336 с. — (Серия «Библиотека ПостНауки»).

Стома И.О., Микробном человека / И.О. Стома, И.А. Карпов; Белорусский государственный медицинский университет, Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии. — Минск: Издательство Доктор Дизайн, 2018. — 122 с.

Что такое жизнь?: [сборник] /Эрвин Шрёдингер; [пер. с англ. К.Егоровой]. — Москва: Издательство АСТ, 2018. — 288 с. — (Эксклюзивная классика).

Щипков В. П., Кривошеина Г. Н., Общая и медицинская генетика. В. П./ Щипков, Г. Н. Кривошеина. М.: Издательство Академия, 2003. 256c.

The discovery of DNA

A Physicist’s Quest in Biology: Max Delbrück and «Complementarity»

The Discovery of the Double Helix, 1951-1953