Данная статья предназначена для ответа на распространённый бытовой вопрос — каким способом целесообразно проводить дезинфекцию деревянных кухонных досок и требуется ли это в принципе.

Древесина и лесные ресурсы сопровождают человечество с древнейших времён цивилизации. Долгое время древесина оставалась универсальным материалом, используемым как в строительстве, так и для изготовления кухонных принадлежностей. Благодаря лёгкости обработки и широкому распространению, древесина на протяжении тысячелетий сохраняла статус основного конструкционного материала для различных целей.

Несмотря на развитие современных полимерных материалов и различных пластиков, древесина продолжает занимать важное место, особенно в производстве кухонной утвари и посуды. Уникальные физико-механические свойства древесины, обусловленные её микроанатомической структурой, пока что не могут быть полноценно воспроизведены синтетическими материалами в лабораторных условиях.

В настоящем материале основное внимание уделяется древесине, используемой в пищевой промышленности, в частности деревянным разделочным доскам — наиболее распространённому типу кухонных досок, согласно результатам опросов среди пользователей.

С точки зрения ботаники, древесина подразделяется на мягкие хвойные породы (голосеменные) и твёрдые лиственные породы (покрытосеменные). В древесине мягких пород ключевыми элементами вертикальной поддержки являются трахеиды.

Трахеиды — это удлинённые клетки с толстыми лигнифицированными стенками и заострёнными концами, присутствующие в ксилеме голосеменных, папоротников и некоторых цветковых растений. Они выполняют функцию проводящей ткани, заменяя сосуды, характерные для большинства покрытосеменных. Трахеиды представляют собой мёртвые клетки без цитоплазмы, что облегчает транспорт воды и минеральных веществ от корней к остальным частям растения. Перемещение воды происходит через поры в стенках трахеид, поскольку они не содержат крупных отверстий, присущих сосудам. Трахеиды являются более древней эволюционной структурой по сравнению с сосудами.

В отличие от голосеменных, древесина твёрдых пород состоит преимущественно из сосудов и волокон. Ниже на изображении представлены сравнительные элементы проводящей системы: трахеида VS сосуд.

Общим для обеих групп древесины является наличие полостей, напоминающих по форме трубочки, аналогичные соломинкам для напитков. В живом дереве и трахеиды мягких пород, и сосуды твёрдых пород обеспечивают транспорт воды с помощью капиллярного эффекта. Эта функция сохраняется и после того, как древесина высыхает и превращается в доску. Основной причиной гигроскопичности древесины является её микроанатомия, где решающую роль играет капиллярный эффект, дополненный молекулярной диффузией через клеточные стенки.

Капиллярный эффект — явление, при котором жидкость способна подниматься или опускаться в узких трубках (капиллярах) или пористых материалах, преодолевая силу тяжести. Это обусловлено взаимодействием сил поверхностного натяжения жидкости и адгезии (прилипания молекул жидкости к стенкам капилляров), обеспечивая эффективный транспорт жидкости внутри пористых структур.

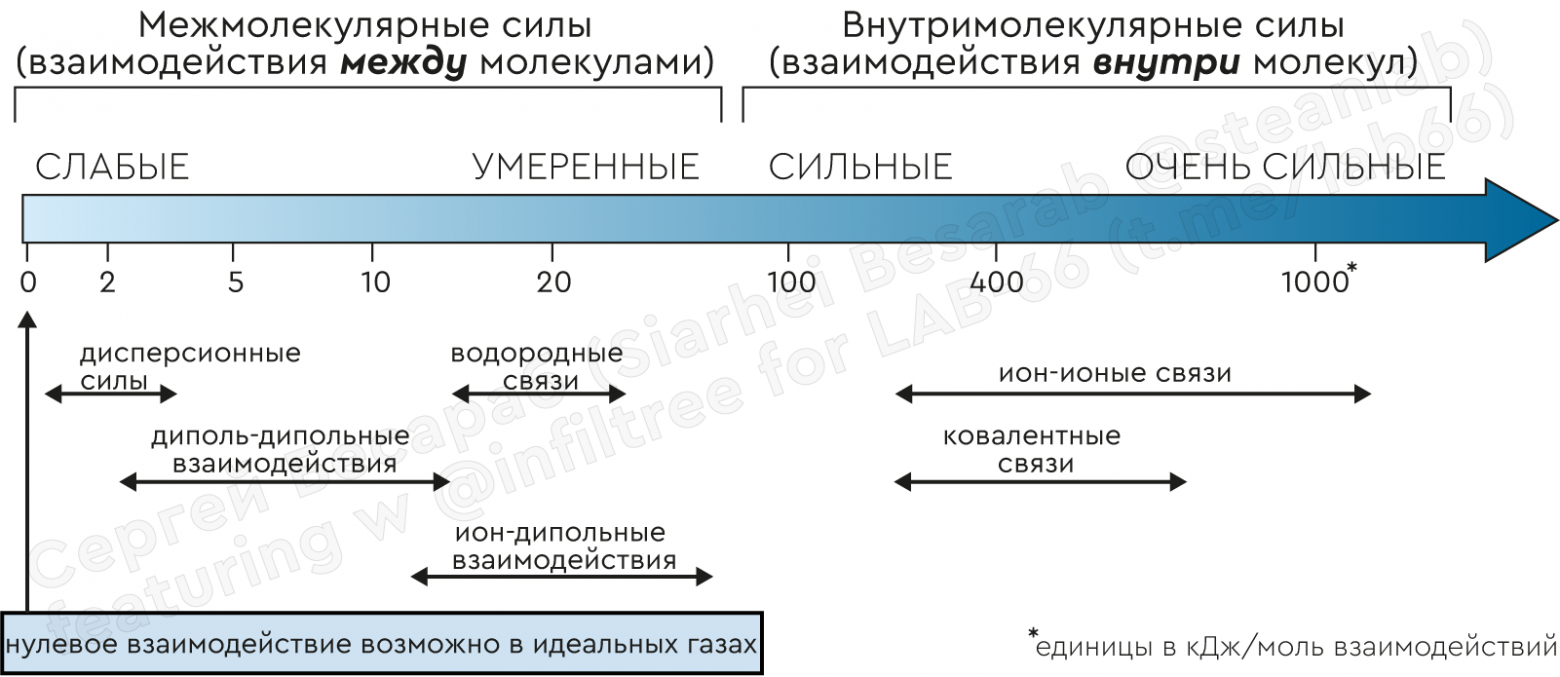

На молекулярном уровне полости трахеид и сосудов состоят из целлюлозы и лигнина — гидрофильных соединений. В структуре клеток древесины присутствует множество гидроксильных групп (-ОН), которые взаимодействуют с молекулами воды посредством водородных связей. Этот процесс опирается на слабые взаимодействия, такие как силы Ван-дер-Ваальса, подробно рассмотренные в начале данной статьи. Иллюстрация из указанного источника представлена ниже.

Кратко говоря, движение воды в растениях подчиняется законам коллоидной химии, в которой ключевыми понятиями являются адгезия и когезия.

Адгезия — сила взаимодействия между молекулами жидкости и поверхностью капилляров, вызывающая притяжение жидкости к стенкам материала и способствующая подъёму жидкости в узких трубках.

Когезия — сила притяжения между молекулами самой жидкости, обеспечивающая целостность столбика жидкости, поднимающегося или опускающегося в капилляре.

Микромеханика древесины

С точки зрения гигиены и эпидемиологии, способность древесины поддерживать равновесную влажность имеет и негативные последствия. Вместе с влагой древесина может поглощать споры бактерий и сами микроорганизмы. Бактерии проникают внутрь трахеид и сосудов древесины различными способами: хемотаксисом, реотаксисом, броуновским движением и гидродинамическими процессами. Хемотаксис — это направленное движение бактерий по градиенту концентраций, реотаксис — движение в ответ на наличие потока жидкости, гидродинамика — изменение траекторий движения бактерий вследствие асимметричных сил, воздействующих на их тело и жгутики, вызывающее переориентацию внутри потока, броуновское движение — случайное движение, которое влияет на взаимодействие бактерий с поверхностями капилляров. В «тоннелях» подповерхностного слоя древесины, в отличие от непористых материалов, таких как пластик, металл, стекло и керамика, бактерии могут выживать, размножаться и представлять потенциальную угрозу для продуктов питания. Особенно благоприятной средой для микроорганизмов являются древесные трещины. Продольные трещины (образующиеся, когда волокна древесины ориентированы перпендикулярно поверхности доски) создают более подходящие условия для обитания бактерий, чем поперечные. В них микроорганизмы могут задерживаться на глубинах до сантиметра, что значительно затрудняет их удаление традиционными моющими средствами. В поперечных трещинах бактериальное загрязнение обнаруживается на глубинах до 1–3 мм. При этом следует учитывать, что поперечные трещины, из-за склонности к накоплению остатков продуктов, предоставляют более питательную среду для колонизации микроорганизмами. С другой стороны, чем глубже трещина, тем сложнее микроорганизмам покинуть ее. В научном сообществе отсутствует консенсус по этим вопросам, равно как и недостаточно исследований, посвященных этой теме.Трещины как дефекты чаще всего возникают вследствие длительного переувлажнения древесины, вызванного затяжным замачиванием. Механические циклы растяжения и сжатия связаны с изменениями влажности. Микроструктурно доска представляет собой пучок волокон, схожих с сырыми макаронами, которые при намокании увеличиваются в толщину, тогда как длина остается практически неизменной. Это приводит к увеличению расстояний между волокнами, а не к их разрыву. Таким образом, при увлажнении древесина расширяется преимущественно перпендикулярно волокнам, что вызывает напряжения в тангенциальном направлении. Известно, что древесина сжимается и расширяется неодинаково в различных направлениях: продольном (вдоль волокон), радиальном (перпендикулярно годичным кольцам) и тангенциальном (параллельно годичным кольцам).

Роль древесины как среды для микроорганизмов

Проникновение и выживание бактерий в древесине зависят от различных факторов, включая окружающие условия. Высокие температуры и повышенная влажность, характерные для кухонных помещений с интенсивным парообразованием, способствуют ускоренному проникновению бактерий в древесину и их активному размножению. В таких условиях, особенно на кухнях с интенсивным использованием и старой деревянной посудой, имеющей многочисленные трещины, бактерии находят достаточное количество питательных веществ.

🥉 Salmonella enterica. Эта бактерия, включая подвид Salmonella typhimurium, также занимает ключевое место среди патогенов на деревянных разделочных досках, особенно в связи с сырой мясной продукцией.

Помимо бактериальных патогенов, необходимо учитывать возможность присутствия вирусов и грибов на деревянных разделочных досках. Хотя исследований на эту тему немного, логично предположить, что вирусы, такие как норовирусы (часто связанные с морепродуктами), ротавирусы (вызывающие гастроэнтерит) и вирус гепатита А, могут сохраняться на таких поверхностях и передаваться через пищу и контакт.

Важно отметить, что бактерии могут проникать не только в разделочные доски через трещины, но и сопровождать древесные соки березы и клена. При повреждениях корневой системы микроорганизмы способны проникать в сосудистую систему дерева и распространяться в период активного сокодвижения. Сок содержит сахара и органические вещества, которые служат питательной средой для бактерий. В этом процессе наряду с физическими факторами (корневое давление, капиллярный эффект) важную роль играют биохимические механизмы адгезии бактерий, ранее описанные как «абордажные крюки».

Березовый и кленовый соки, несмотря на их традиционное использование, при неправильной организации сбора могут представлять потенциальную угрозу, способствуя распространению патогенных микроорганизмов. Адгезины бактерий обеспечивают крепкое закрепление как в трещинах разделочных досок, так и в повреждениях живых деревьев.

Следует учитывать, что многие патогенные микроорганизмы способны образовывать на деревянных поверхностях биоплёнки, которые обеспечивают им защиту от стандартных методов очистки, например, мытья с мылом.

Биопленка — это организованное сообщество микроорганизмов, которые прочно связаны между собой или с поверхностью и окружены матриксом из полимерных веществ, синтезированных этими микроорганизмами.

В среднем биопленка состоит примерно на 15% из самих микроорганизмов, тогда как оставшиеся 85% занимают внеклеточные полимерные вещества — экзополисахариды, ДНК и белки. По оценкам, от 95% до 99% всех микроорганизмов в природных условиях существуют именно в виде биопленок. Это имеет важное значение для пищевой безопасности, поскольку исследования показывают, что около 60% биопленок обнаруживаются именно на деревянных разделочных досках, тогда как на пластиковых таких пленок выявляется порядка 30%, а на стеклянных — около 10%.

Проблема бактериального загрязнения деревянных разделочных досок представляет собой серьезный аспект гигиены пищевой среды. В ряде публикаций специалисты по гигиене считают именно деревянные разделочные доски одной из основных причин возникновения и распространения кишечных инфекций. Особенно это актуально для учреждений с массовым пребыванием людей, таких как детские сады, больницы и иные общественные заведения, где риск заражения возрастает.

Однако данная проблема актуальна и для домашнего использования, поскольку эффективность методов гигиены и санитарной обработки кухонного инвентаря напрямую влияет на безопасность пищевых продуктов. В связи с этим на различных платформах и среди специалистов существует множество рекомендаций по выбору и уходу за разделочными досками. Ниже приведено систематическое рассмотрение основных групп советов с профессиональными комментариями.

Первая группа рекомендаций — «выбор древесины с определенной структурой»

Одним из распространенных советов является предпочтение разделочных досок, изготовленных из древесины с меньшей пористостью. В терминологии древесины это, вероятно, означает предпочтение диффузно-пористых пород, которые считаются более безопасными с микробиологической точки зрения, в отличие от кольцево-пористых пород. Среди рекомендуемых материалов часто упоминаются клен, грецкий орех и вишня, тогда как дуб, по мнению некоторых источников, следует избегать.

Однако подобные рекомендации, как правило, не имеют оснований в анатомических особенностях древесины и её гигроскопичности. Научные исследования, которые сравнивали образцы диффузно-пористой древесины (например, сахарный клен и европейский бук) и кольцево-пористой (красный и белый дуб), показывают, что уровень бактериального восстановления зависит от конкретных пород и условий обработки досок.

Бактериальное восстановление — процесс возвращения бактерий в жизнеспособное состояние после воздействия стрессовых факторов, таких как низкие температуры, высушивание или обработка дезинфицирующими средствами.

В ходе экспериментов было выявлено, что на древесине европейского бука бактериальное восстановление происходит минимально. Лидер по ингибированию Listeria monocytogenes оказался белый необработанный дуб. Таким образом, Listeria лучше выживает на необработанных диффузно-пористых образцах древесины и менее устойчива на кольцево-пористых породах, несмотря на то, что кольцево-пористая древесина имеет более развитую внутреннюю поверхность, которая обычно считается благоприятной для размножения бактерий.

В целом уровень бактериального загрязнения деревянных разделочных досок, как правило, снижается в течение суток и не всегда напрямую зависит от влажности поверхности. Исходя из имеющихся данных, не существует универсально «лучшей» породы древесины для изготовления разделочных досок с точки зрения микробиологической безопасности. Условно можно считать, что диффузно-пористая древесина бука лучше способствует самоочищению от сальмонеллы, тогда как кольцево-пористая древесина дуба более эффективна против листерий.

Следует отметить, что многие исследования не учитывают фундаментальные анатомические различия между лиственными (твердыми) и хвойными породами древесины, которые могут влиять на бактериальное загрязнение. В частности, различия в строении клеток — наличие сосудов, трахеид, смоляных каналов и камедных протоков — могут иметь значение, однако научных данных на эту тему пока недостаточно. Таким образом, вопрос микробиологической безопасности разделочных досок остается частично не изученным.

Вторая группа рекомендаций — «использование древесины с предполагаемыми бактерицидными свойствами»

Существует распространенное мнение, что некоторые породы древесины обладают естественными бактерицидными свойствами. Наиболее часто в этой связи упоминается сосна, благодаря содержанию α- и β-пинена и лимонена, которые теоретически способны подавлять рост Staphylococcus aureus.

Дуб ценится за высокое содержание дубильных веществ (полифенолов), обладающих биоцидными эффектами, что делает его одной из наиболее бактерицидных пород. За дубом следуют клен и лиственница, которые также содержат дубильные вещества, предположительно активные против таких патогенов, как Pseudomonas aeruginosa. Подобные эффекты связываются с наличием таннинов.

Некоторые другие древесные породы, обладающие потенциально бактерицидными свойствами, включают бук и ель, в которых тоже содержатся дубильные вещества, а также редкие экзотические породы, такие как чайное дерево (Melaleuca alternifolia) с терпинен-4-олом и эвкалипт с эвкалиптолом. Однако их использование в качестве разделочных досок в умеренном климате маловероятно.

В целом, как среди специалистов, так и в популярных источниках, результаты исследований бактерицидных свойств древесины остаются противоречивыми и не позволяют однозначно выделить какую-либо породу в качестве оптимального материала с антимикробной активностью. Кроме того, практически вся древесина имеет кислую реакцию среды (pH 4,3–5,2), что в сочетании с процессами высыхания и снижением влажности способствует снижению бактериальной нагрузки.

Таким образом, на сегодняшний день нет научных оснований полагать, что одна конкретная порода древесины существенно превосходит другие по своим бактерицидным свойствам. Рекомендуется ориентироваться на комплексные меры санитарной обработки и гигиены при использовании любых деревянных разделочных досок.

Третья группа рекомендаций — "пропитывание разделочной доски"

Множество источников в интернете настоятельно рекомендуют регулярное пропитывание деревянных разделочных досок с целью сохранения их пластичности и предотвращения растрескивания. Для этих целей обычно применяются льняное масло, минеральное масло или смеси на основе пчелиного воска. Аналогичные методы обработки широко используются при уходе за деревянной мебелью, напольными покрытиями и рукоятками ножей. Существует большое разнообразие специальных пропиток, которые обещают предотвратить появление трещин, возникающих при длительном воздействии влаги, а также снизить проникновение микроорганизмов в глубинные слои древесины. Однако в научной литературе практически отсутствуют исследования, непосредственно оценивающие влияние таких пропиток на жизнеспособность микробных сообществ на деревянных поверхностях. Большинство существующих работ лишь сравнивают деревянные и пластиковые доски, не уточняя, обработаны ли первые пропитками и каким образом. Можно предположить, что применение льняного масла способно блокировать сосудистые каналы древесины (сосуды и трахеиды), что теоретически снижает проникновение бактерий вглубь материала. В конечном итоге, деревянная доска, обработанная пропитками, по своим свойствам приближается к пластиковой поверхности. В то же время отдельные исследования указывают, что льняное масло может способствовать росту бактерий на древесине. Аналогичный эффект наблюдается и при использовании минерального масла, которое значительно увеличивает показатели бактериального восстановления. Примечательно, что, несмотря на различия в химическом составе, оба масла оказывают схожее влияние на микрофлору древесины.

Для склеивания таких деревянных массивов применяются, как правило, следующие виды клеев:

Полиуретановые смолы (PUR) характеризуются высокой влагостойкостью и устойчивостью к большинству химических веществ. Однако при длительном воздействии высоких температур или активных химических соединений могут взаимодействовать с жирными кислотами и спиртами, что приводит к разрушению клеевого соединения и выделению токсичных веществ, таких как аммиак и изоцианаты, чаще всего метилендифенилдиизоцианат.

⚠️ Подробнее о изоцианатах см. Бхопал и фильм Железнодорожники: не рассказанная история Бхопала.

Карбамидоформальдегидные смолы (UF) являются более бюджетным вариантом, но имеют ограниченную влагостойкость. Они подвержены воздействию кислот и щелочей. В условиях повышенной влажности происходит гидролиз с выделением формальдегида, что приводит к деградации клеевого шва и выделению токсичного вещества.

Меламин-формальдегидные (MF) и меламино-мочевино-формальдегидные смолы (MUF) обладают несколько более высокой стоимостью по сравнению с MF, однако обеспечивают повышенную влагостойкость. По устойчивости к воздействию кислот и гидролизу они превосходят уретанформальдегидные (UF) смолы. Несмотря на это, под воздействием органических кислот и щелочных растворов они всё же подвергаются деградации, но медленнее, чем UF. В процессе гидролиза таких смол выделяются формальдегид, аммиак, амины (например, толуидин), циануровая кислота, цианаты, а также аммелин и аммелид. По состоянию на 2024 год, на рынке клеёных деревянных изделий в Европе и Северной Америке лидируют клеи на основе полиуретановых (PUR) и меламино-мочевино-формальдегидных (MUF) смол, тогда как в азиатском регионе широко применяются уретанформальдегидные (UF) клеи. Следует отметить, что ни один из этих типов клеев не предназначен для эксплуатации при экстремально высоких температурах, таких как прокаливание в духовом шкафу или обработка окислителями, что необходимо учитывать при использовании в конструкциях с нагруженными условиями. Для склеивания бамбука традиционно применяют фенолформальдегидные смолы (PF). Технология включает расщепление и сушку бамбука с последующей пропиткой фенолформальдегидной смолой и прессованием или формовкой. Несмотря на высокую термостойкость, эти смолы подвержены постепенной деградации при длительном нагревании выше 150°C, особенно в условиях локального перегрева. При этом выделяются формальдегид, фенол и ряд других летучих органических соединений (VOC), обладающих токсичностью. В бытовых условиях факторами, способствующими деградации связующего, могут стать контакт с нагретой посудой, пролив горячих жидкостей и использование клеёных досок в микроволновой печи. Интенсивное и частое мытьё таких досок с применением агрессивных моющих средств вызывает набухание материала, образование микротрещин и ускоряет гидролиз смолы, что ведёт к увеличению эмиссии токсинов в воздух кухни и на поверхность продуктов питания.

Четвертая группа рекомендаций — дезинфекция разделочной доски

Рекомендации по экстренной дезинфекции разделочных досок встречаются сравнительно редко, однако они имеют практическую значимость для снижения риска размножения бактерий. Деревянные доски особенно важно обеззараживать после работы с сырым мясом. Наиболее простой метод — кратковременное погружение доски на 30–60 секунд в кипящую воду, при условии наличия подходящей ёмкости. Альтернативным способом может служить прожарка с использованием утюга, что применяется в некоторых традициях. Метод дезинфекции с помощью ультрафиолетовых ламп UVC, широко распространённый для обработки гладких поверхностей, для деревянных досок неэффективен, так как бактерии располагаются в глубинных слоях материала. Зато применение микроволновой печи показало хорошие результаты. Исследования демонстрируют, что при прогревании деревянных досок в микроволновке на максимальной мощности в течение 3-4 минут происходит уничтожение бактериальной микрофлоры, тогда как аналогичное время обработки пластиковых досок не даёт существенного эффекта. Эффективность микроволн обусловлена ориентировкой диполей воды в электромагнитном поле, вызывающей молекулярное трение и повышение температуры. Эффективность воздействия зависит от свойств материала, электрической напряжённости поля и длины волны, что описывается формулой Q = 2·f·εr·ε₀·E²·V·t·tgδ, где εr — относительная диэлектрическая проницаемость материала, ε₀ — диэлектрическая проницаемость среды, V — объём тела, t — время выдержки. Важно учитывать, что современные магнетроны создают неоднородное поле, поэтому напряжённость электромагнитного воздействия варьируется по объёму. Влажность древесины способствует медленному прогреву и остыванию, что эффективно уничтожает бактерии. Однако микроволновая обработка приводит к образованию водяного пара, вызывающего усушку и появление микротрещин, которые впоследствии могут стать очагами бактериального размножения. Поэтому постоянная обработка СВЧ требует регулярного повторения. При отсутствии возможности применять физические методы дезинфекции (например, из-за больших размеров доски) остаётся химическая обработка. Наиболее распространёнными и эффективными средствами являются перекись водорода и гипохлориты. Народные методы с использованием уксуса, лимона или хлоргексидина не обеспечивают необходимой степени безопасности при разумных условиях применения, и не рекомендуется использовать их в качестве основных дезинфицирующих средств. Спиртовые растворы также недостаточно эффективны для данной задачи. Первый рекомендуемый метод — применение пероксидных соединений, например 5% раствора перекиси водорода с выдержкой около 5 минут. Обработку проводят на предварительно очищенной и высушенной доске. После экспозиции поверхность дополнительно промывают проточной водой и сушат в вертикальном положении. На промышленных предприятиях пищевой отрасли используется также 5–6% раствор надуксусной кислоты, но его приобретение для домашнего использования затруднено. Вторым эффективным методом является использование хлорсодержащих дезинфектантов, преимущественно 0,5% раствора гипохлорита натрия. Также применяются иодофоры — соединения, содержащие йод в комплексе с солюбилизаторами (повидон, поливиниловый спирт, производные крахмала, хитозан, целлюлоза), обладающие биоцидными свойствами. Однако их использование для домашней обработки разделочных досок нежелательно из-за риска изменения внешнего вида поверхности. Кроме того, для обеззараживания древесины применяются четвертичные аммониевые соединения (ЧАС), такие как додецилтриметиламмония хлорид и алкилдиметилбензиламмония хлорид. Однако из-за токсичности для пищевой микрофлоры их использование на кухне не рекомендуется.Выводы

Деревянные разделочные доски, особенно при одновременном использовании для обработки мяса и овощей, могут стать источником бактериальных патогенов, в том числе опасных листерий. Тем не менее, данные исследований, однозначно оценивающих риск передачи инфекций именно через разделочные доски, остаются ограниченными и фрагментарными. Вопрос гигиены досок начал изучаться относительно недавно, и число эпидемиологических исследований на эту тему невелико.Основной угрозой считается длительный контакт продуктов с загрязнённой доской и возможность переноса микроорганизмов на условно чистые продукты. Этот процесс известен как кросс-контаминация, или перекрестное загрязнение. Например, Salmonella enterica может обнаруживаться на овощах, нарезанных на деревянных досках, которые ранее использовались для обработки куриного филе.

Важное значение для формирования бактериальных сообществ и способности досок к самоочищению имеют порода древесины и обработка поверхности. Исследования показывают, что наименее подвержен бактериальному загрязнению европейский бук без дополнительной обработки. Поверхности с пропитками демонстрируют более высокий уровень обсеменения.

Деревянные разделочные доски, как правило, обеспечивают более низкий уровень выживаемости бактерий с течением времени по сравнению с пластиковыми. В отличие от пластика, древесина благодаря своим физико-химическим свойствам, а также, возможно, содержанию природных бактерицидных компонентов (терпенов и полифенолов), способна подавлять рост микроорганизмов после начального заражения. Вопрос использования клееных досок из деревянных или бамбуковых фрагментов остаётся спорным, поскольку такие изделия могут выделять формальдегид и продукты его распада. При эксплуатации таких досок необходимо избегать перегрева и применения агрессивных моющих и дезинфицирующих средств.

Для цельнодеревянных досок безопасность в первую очередь обеспечивается правильным уходом и соблюдением базовых правил:

1. Использовать отдельные доски для разных видов продуктов — для мяса и рыбы отдельно, для овощей отдельно — с целью минимизации риска перекрестного заражения.

2. После каждого использования, особенно после обработки сырого мяса и рыбы, тщательно мыть доску горячей водой с мылом, уделяя внимание очистке всех полостей. При наличии глубоких трещин и повреждений доску рекомендуется заменить. Не замачивать доску в воде и не использовать посудомоечную машину, так как длительное воздействие влаги приводит к растрескиванию и накоплению микробов.

3. После мытья доску следует хорошо высушивать: сначала протереть сухими бумажными полотенцами, затем установить вертикально для улучшения циркуляции воздуха и полного высыхания.

4. В случаях высокой бактериальной нагрузки рекомендуется применение термической или химической дезинфекции с использованием перекиси водорода или хлорсодержащих средств.

Таким образом, на современном уровне развития технологий деревянные разделочные доски не подлежат однозначной стигматизации. Они могут рассматриваться как безопасные и предпочтительные по сравнению с пластиковыми при условии правильного использования и ухода. Владельцы таких досок должны осознавать ответственность, связанную с их обслуживанием и гигиеной.