Боль представляет собой негативное аффективное состояние, возникающее как ответ на повреждение тканей или воспалительные процессы. Это ощущение сопровождается выраженным дискомфортом, схожим по интенсивности с чувством отвращения, и именно поэтому стремление к устранению источника боли играет важную адаптивную роль. Животные, как правило, избегают обстоятельств, в которых они могут испытать боль. Если же боль всё-таки возникла, они, как правило, стремятся найти безопасное и спокойное место, где могут облегчить своё состояние.

Не вызывает сомнений, что большинство позвоночных животных обладают способностью ощущать боль. За редкими исключениями, такими как некоторые виды рыб или примитивных хордовых, подавляющее число позвоночных демонстрирует как физиологические, так и поведенческие признаки наличия болевого опыта. Даже у рыб были зафиксированы слабые, но воспроизводимые проявления негативного эмоционального компонента боли, что подтверждается результатами научных экспериментов [4].

В то же время, в отношении беспозвоночных животных вопрос наличия болевого восприятия остаётся предметом научных споров. В отличие от позвоночных, у которых наличие болевого аффекта почти не подвергается сомнению, у беспозвоночных до сих пор отсутствуют надёжные и прямые доказательства наличия полноценного болевого опыта. Именно поэтому споры о том, чувствуют ли страдание беспозвоночные при, например, употреблении их в пищу в живом виде, не утихают. Хотя, наблюдая поведение некоторых представителей мира беспозвоночных, которых едят заживо, трудно поверить, что они не испытывают никакой боли. Однако скептики указывают, что подобные реакции могут объясняться не болью, а простой ноцицепцией — базовой чувствительностью к вредным раздражителям, которая, как известно, существует даже у растений.

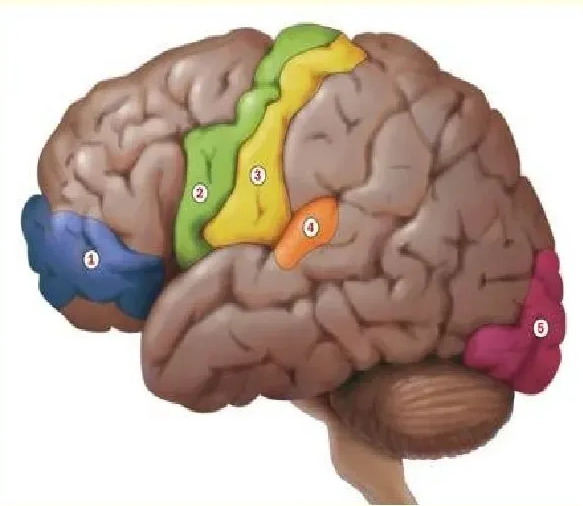

Главное различие между болью и ноцицепцией заключается в том, что последняя представляет собой простую нейрофизиологическую реакцию на раздражение, тогда как боль — это комплексное эмоциональное состояние, сопровождающееся дистрессом и страданием. Для того чтобы организм мог переживать боль, ему необходимы интегративные зоны мозга, способные анализировать вредные сенсорные сигналы с подключением ноцицептивных нейронов. Иными словами, требуется наличие высокоорганизованной нервной системы, способной формировать дискретные болевые циклы и вызывать субъективные эмоциональные реакции на травму.

Внутри центральной нервной системы человека за восприятие боли отвечают два

основных компонента:

-

Дискриминативный компонент — включает определение локализации, характера и интенсивности болевого раздражения.

-

Аффективный компонент — отражает эмоционально-негативную реакцию на болевой опыт.

Следовательно, для того чтобы выявить наличие хотя бы зачатков болевого восприятия у беспозвоночных, в первую очередь необходимо доказать наличие у них ноцицепторов. И такие элементы действительно обнаружены у многих групп беспозвоночных. Ноцицепция зафиксирована у головоногих моллюсков, насекомых, ракообразных и даже у нематод. Однако одного только наличия сенсорных рецепторов недостаточно, чтобы утверждать, что эти существа способны испытывать страдание.

Для подтверждения наличия боли у беспозвоночных исследователи ориентируются на ряд поведенческих признаков, аналогичных тем, что наблюдаются у позвоночных:

-

Сложные поведенческие паттерны, такие как хромота, уход в укрытие, избирательное прикосновение к повреждённой области — и их ослабление под действием обезболивающих препаратов.

-

Мотивационные компромиссы, при которых животное выбирает между потенциально болезненной ситуацией и другой, вызывающей стресс, что указывает на наличие предпочтений и оценки ситуации.

-

Ассоциативное обучение — способность запоминать и избегать условий, ранее ассоциированных с болезненными воздействиями.

Исследования, демонстрирующие поведение беспозвоночных, подтверждают наличие у них аффективного компонента боли, и в первую очередь эти способности были продемонстрированы на ракообразных. Например, раки-отшельники предпочитали терпеть боль от электрического тока в своей раковине, чем быть съеденными хищниками вне её. Когда им предоставлялась новая раковина, в которой ток был менее интенсивным, они выбирали её. Креветки, получившие повреждения, ухаживали за раненым органом с помощью конечностей или ротового аппарата. А крабы, подвергшиеся отравлению ядами, пытались избегать ущерба, проявляя поведение, которое можно интерпретировать как ощущение боли. Они прикрывали те части тела, которые были более защищены от внешнего воздействия, или же покидали место, где их подвергали жестокому обращению [1].

Подобные доказательства наличия эмоциональных состояний, аналогичных боли, были также обнаружены у некоторых насекомых [2]. Это свидетельствует о том, что эмоциональная обработка сенсорных переживаний у беспозвоночных может быть как сложной, так и широко распространённой. Тем не менее, несмотря на эти данные, найдется немало людей, которые будут оспаривать возможность аффективного состояния боли у беспозвоночных.

Основной аргумент против этого состоит в том, что мозг беспозвоночных недостаточно сложен для существования цепей, которые бы порождали эмоциональную валентность. Однако можно ли принять этот аргумент как окончательный? Ответ на этот вопрос приведён далее.

Головоногие моллюски, обладающие самыми развитыми нервными системами среди беспозвоночных, продвинулись в эволюции мозга на такую степень, что их когнитивные способности и поведенческая гибкость превосходят таковые у некоторых позвоночных, включая земноводных и рептилий. Эти животные обладают не только крупным мозгом, но и уникальной нервной системой, которая устроена принципиально иначе, чем у позвоночных, с обширным периферическим контролем чувств и движений. Это позволяет им функционировать в значительной степени независимо от центрального мозга.

Мозг головоногих моллюсков и их поведенческая гибкость привлекли внимание исследователей, что вызвало ужесточение норм биоэтики, касающихся их благополучия. В частности, были введены более строгие правила для проведения инвазивных процедур в научных лабораториях, использующих этих животных.

Эти новые нормы базируются на «принципе предосторожности», который утверждает, что наличие развитой нервной и когнитивной системы у животных достаточны для того, чтобы предположить, что они могут испытывать боль, даже если прямых доказательств этого нет. Некоторые могут считать такие подходы не научными, утверждая, что это нарушает принцип научной строгости, однако для практических целей такой подход остаётся актуальным.

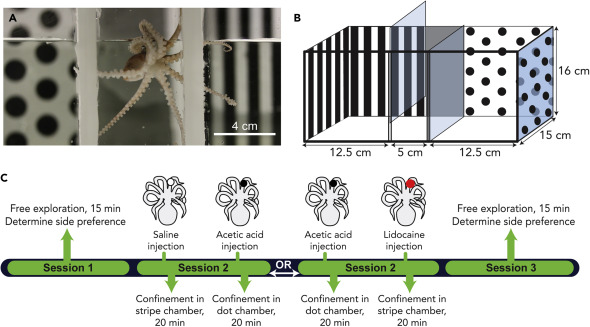

Этим требованиям соответствует исследование, опубликованное в 2020 году в журнале ISCIENCE, которое лежит в основе всего данного материала [3]. Исследование использует методы, ранее применявшиеся преимущественно к позвоночным животным, в частности, к млекопитающим, для оценки аффективных аспектов боли у осьминогов.

Одним осьминогам вводилась разбавленная уксусная кислота, а другим — физиологический раствор (плацебо). Осьминоги, получившие инъекцию разбавленной уксусной кислоты в одну из рук, продемонстрировали явное избегание камеры, которая была для них предпочтительной до и после инъекции. Животные, которым вводился физиологический раствор, не показали изменений в предпочтении камеры ни до, ни после проведения тестов. Изменение времени, проведённого в первоначально предпочтительной камере, фиксировалось с использованием теста Бонферрони, применяемого для млекопитающих.

Результаты эксперимента показали значительное различие во времени, проведённом в предпочтительной камере между группами с уксусной инъекцией и плацебо, что свидетельствует о когнитивных и спонтанных изменениях поведения, обусловленных восприятием аффективной боли. Животные, получившие уксусную инъекцию, возвращались в первоначально предпочтительную камеру лишь спустя значительный промежуток времени.

Далее осьминогам вводились препараты, предназначенные для облегчения тонической боли у позвоночных, что выражалось в соответствующем изменении их поведения. В случае отсутствия тонической боли, облегчение боли не должно было проявляться. Проверка действия анальгетика рассматривается как убедительное доказательство наличия боли у позвоночных животных. Эксперимент показал, что осьминоги, испытывавшие предполагаемую тоническую боль и получившие инъекцию лидокаина, переставали избегать камеры, которую они ранее избегали из-за боли, и начали предпочитать оставаться в ней.

Для животных из группы плацебо инъекция лидокаина не вызвала никаких изменений в поведении, что подтверждает, что анальгезия с использованием лидокаина эффективна только в случае наличия тонической боли. Чтобы окончательно подтвердить наличие тонической боли у осьминогов, были проведены электрофизиологические записи с плечевых соединительных элементов, которые соединяют нервные окончания руки с центральной нервной системой. Эти элементы играют центральную роль в управлении движением руки.

Для получения электрофизиологических данных была проведена операция по удалению небольшой части соединительной ткани, чтобы оголить центральную нервную систему. В руку осьминога вводился болюс, что приводило к сильной и продолжительной активности нервной системы в течение более 30 минут. Активность нервной системы снижалась после введения лидокаина, что позволило снизить активность и облегчить страдания животного. Электрофизиологические данные подтвердили, что осьминоги испытывают постоянную аффективную боль, что представляет собой первое доказательство наличия боли у беспозвоночных животных с такой сложной нервной системой, как у осьминогов.

Этот эксперимент является первым примером вероятной хронической боли у беспозвоночных животных. Он поднимает важные вопросы о том, как ощущают боль другие животные, включая тех, которые традиционно не считаются способными испытывать боль. Поэтому стоит задуматься о применении принципа предосторожности в отношении таких животных, как осьминоги.

Данное исследование также открывает новые горизонты для понимания боли у животных, не являющихся млекопитающими. На основе этого опыта, возможно, будет пересмотрена этическая практика обращения с такими существами. Необходимо учитывать их способности к восприятию боли и страдания, что, в свою очередь, требует создания более гуманных условий для исследований.